具体描述

编辑推荐

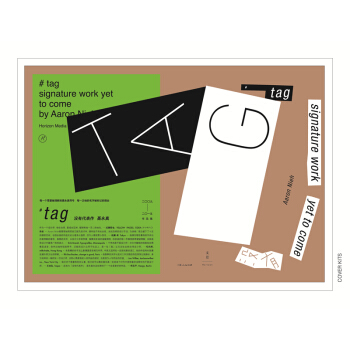

1.“美”的沉浸式感官洗礼。《#tag没有代表作》书中充满了美到让人不由得放轻呼吸的设计,感官仿佛被洗礼一般。凭着绝对的敏感,永真的设计能将平凡之物的神韵凝聚在作品之中。

2.华语世界重要的设计师,聂永真亲自操刀2009-2015新作品精选集。

2012年35岁时成为台湾首位AGI会员,永真是当之无愧的华语设计师代表人物。本书由他亲自操刀,收录了2009-2015年他满意的近百项作品。在这期间,他的设计愈发成熟,影响力也不断扩大。

3.万字访谈爬梳创作轨迹。

一对一万字采访,永真坦露创作心路与得失,诚恳细致,是尤为宝贵的设计师经验谈。

内容简介

8位国际级设计師共同侧写×万字访谈爬梳创作轨迹;2009-2015新近百项专辑包裝、书籍装帧、字型设计及平面视觉作品。

作者简介

聂永真,35岁入选全球设计师zui高殿堂AGI。他不断创作出华语世界里zui美的书和唱片,收获了3届金曲奖zui佳专辑设计得主;德国IF设计奖得主;红点奖得主、评审;Hesign、APD、TokyoTDC收录;诚品设计节策展人……永真的作品,塑造着华语设计界的过去和未来。著有《永真急制》、《Re_没有代表作》、《FW永真急制》与《不妥》。主编统筹《tokyoboyalone》与《No.223》。永真急制工作室负责人。

内页插图

精彩书评

作为一个设计师,他在台湾,甚或全亚洲,都拥有举足轻重的地位。——后藤哲也, YELLOW PAGES,《IDEA(アイデア)》杂志

每个时代总是藉由极少数优秀的人来定义,他们透过思想、技能……散播个人影响力去带领群众度过。我们并不需要等到回头看,就已经可以确定聂永真一定是某个时代中拥有zui多诠释权的平面设计师。

——王志弘, Taipei

起名为《没有代表作》,是永真永远在期待下一个会是更好的作品。

——何见平, Hesign, Berlin

Aaron Nieh的作品总是充满了挑战。但他在挑战的同时,也总能客观地驾驭自己超凡的才华,使作品不失社会性。如此洗练的设计手法,为读者/观众留下了十足的感受空间。也因此他的作品无论力道多么强烈,仍令人感到赏心悦目。

——佐藤卓,Tokyo

我一直很敬佩永真作品的细腻优美,他对材质惊人的掌握,加上他在字型与图形上的敏锐度形成良好的平衡。正如许多大师作品,他的作品看似简单,其实是绝妙的魔术,他感性理性兼具的手传达的是理解的喜悦、真挚的关怀、以及对工作的热爱,凝聚成友谊的温暖拥抱,他创造的每一件事物都希望被理解,这就是他设计中宽广的创造力。

——Erik Brandt, Typografika, Minneapolis

从《字旅》展览到近期日本设计杂志《IDEA》的深入访谈,认识永真本人是一件有趣事。不单纯是平面设计师,对文字敏锐的他能结合图像及语言,创作出独特视觉符号,还能把设计应用于社运上,是一位「真」正关注社会的台湾设计师。

——毛灼然, milkxhake, Hong Kong

永真精妙的手法让影像跟语言相互作用,中英文混用在一起形成新的语汇,他的作品有时就像连通东西文化的桥梁。他深入细节,即使极

小的细节也不放过。他的极简主义风格充满理念,像一股清流,在大量设计师争相追逐毫无意义的风格的现在,永真的作品格外显得重要。

——Rik Bas Backer, change is good, Paris

记得在2013年底的某日在永真那小小的工作室,他带我赏历了他过去、现在、以及未来的作品,他真挚的关怀以及对工作无限的热忱深深让我感动,身为地球另一端的另一位设计师,这种心情是我进入他作品的途径,也是他为人与作品的价值。继续前进!

——Jan Wilker, karlssonwilker inc., New York City

用户评价

这本《tag 没有代表作》的出版,着实让人有些摸不着头脑。我满怀期待地翻开扉页,希望能从中窥见某种新颖的叙事手法或是对当下社会现象的深刻剖析,毕竟“没有代表作”这个标题本身就带着一种强烈的反讽意味,让人不禁好奇作者究竟想表达些什么。然而,阅读的过程却像是在迷宫里打转,线索零散,主题游移不定。文字堆砌了不少,辞藻也算华丽,但始终缺乏一个核心的锚点。它更像是一系列随笔的松散集合,每一篇都在触碰一些有趣的议题,比如现代人的疏离感、网络身份的构建,或者对“成功学”的质疑。比如,其中一篇描述了主人公在拥挤的地铁里,对着手机屏幕上完美无瑕的“网红”生活进行着无声的批判,那种笔触是细腻的,能让人感受到角色内心的挣扎。但紧接着,下一篇就跳到了对一个晦涩的哲学概念的探讨,晦涩难懂,仿佛作者在炫耀自己的学识储备,却忘了与读者建立有效的沟通桥梁。这种跳跃性和不连贯性,使得整本书的阅读体验极为割裂。读完之后,我合上书本,脑海中留下的不是一个清晰的故事轮廓或一个深刻的见解,而是一堆闪烁着微光的碎片,它们各自美丽,却无法拼凑成一幅完整的图景。或许,作者的意图就在于展现这种现代生活的碎片化本质,但作为读者,我更希望能在混乱中找到一丝秩序的慰藉,或者至少,一个值得我为之驻足的风景。这本书,在艺术上无疑是探索性的,但在叙事完成度上,却让人感到意犹未尽,甚至有些许的失望,因为它承诺了某种“反代表作”的深度,却只递送了一份未完成的草稿。

评分这本书的阅读体验,如同试图通过一个布满油污的望远镜观察遥远的星系——轮廓依稀可辨,细节却模糊不清。我注意到作者对“身份的流动性”这一概念抱有极大的热情,书中反复探讨着人如何在不同的社会角色间切换,以及这种切换带来的存在主义危机。这种主题的探讨并非首创,但作者的处理方式带有明显的后现代色彩,即通过戏仿和解构来消解主题的严肃性。比如,书中对几位当代文化名人的“标签化”描述,辛辣且刻薄,抓住了大众对名人光环的审视心理。然而,一旦触及到作者自身的“立场”时,文字便开始变得含糊其辞、自我保护起来。这种表面的批判与内里的退缩形成了鲜明的对比。整本书最让我感到困惑的是其体裁的模糊性。它有时像是一篇哲学论文的草稿,充满了定义和反驳;有时又像是一部未完成的小说的场景描述,充满了具体的画面感,但人物动机不明。这本书的优点在于其敢于暴露创作过程中的不确定性,它拒绝提供一个“完成品”的假象,这在充斥着完美包装的出版界是一种反叛。但缺点也恰恰在于此——它缺乏编辑的力量和作者的自我审视。阅读完毕后,我的感觉是,我读到了一个极具潜力的想法的多个雏形,但没有一个被培育成熟。它更像是一本“灵感备忘录”,而非一本供人反复品味的“图书”。对于那些希望从阅读中获得启发性、而非仅仅是情绪冲击的读者来说,这本书提供的养分显得过于稀薄且难以消化。

评分初读《tag 没有代表作》,我的第一反应是,这根本不是一本“书”,而更像是一场意识流的数字投屏。它的结构松散到了极致,如果你期待一个传统的起承转合,那请立刻放下它。这本书的文本密度极高,充满了各种互联网俚语、晦涩的引用和突兀的场景切换,仿佛作者在极短的时间内,将过去十年间所有在脑海中闪现过的念头不加修饰地倾泻出来。我试着去寻找它的“主线”,但那主线就像是海市蜃楼,你以为抓住了,一伸手,只剩下一片虚无。书中对“标签化生存”的批判是尖锐的,尤其是在描写社交媒体上人们如何用一套既定的模板来定义彼此时,那种刻薄的观察力让人不得不承认作者敏锐的洞察力。有一段关于“虚拟身份的自我编辑”的描写,简直像是直接从我的电脑屏幕上抓下来的实时动态,真实得令人不安。然而,这种“真实感”很快就被另一种近乎自恋的语言风格所稀释。作者似乎沉溺于自己文字的肌理,频繁使用拗口的复合句和生造词,导致阅读的流畅性大打折扣。我不得不反复回溯,努力理解某个段落的真正意图,很多时候,理解了,却发现其内核空洞。这更像是一种文学上的“行为艺术”,挑战读者对于“何为阅读”的基本认知。对于那些追求故事性和明确主题的读者来说,这本书无疑是一场灾难;但对于那些热衷于解构文学形式、享受语言本身的游戏性的“先锋派”爱好者,它或许能提供一种别样的智力挑战,尽管这种挑战带来的满足感,与其说是知识的获取,不如说是一种“我读懂了你故作玄虚”的胜利感,略显空洞。

评分翻开这本书,仿佛置身于一个信息爆炸的终端控制室,所有的灯都在闪烁,所有的警报都在鸣响,但你不知道哪个才是真正需要处理的危机。我花了大量时间试图理解作者在每一章节末尾留下的那些看似诗意、实则加密的短句。这本书对“结构”的抛弃是彻底的,它拒绝了任何线性叙事的约束,转而采用了一种基于情绪和意象的联想式推进。这使得阅读过程更像是考古发掘,你不知道挖出下一铲土时,会是黄金碎片还是腐朽的木渣。有一个章节,用近乎蒙太奇的剪辑手法,将一场家庭晚餐的场景与冷战时期的间谍小说片段交叉对比,这种手法初看惊艳,似乎在暗示日常生活的虚假与宏大叙事下的真实之间的张力。然而,这种“惊艳”是短暂的,因为作者没有对这种张力进行任何后续的展开或收束,它就那样悬在那里,晃晃悠悠,最终不了了之。这本书的语言风格变化极大,时而优雅古典,时而粗粝直白,像是几个不同作者在轮流写稿。这无疑增加了阅读的不可预测性,但也极大地削弱了作品的整体统一感。如果说文学作品需要通过某种独特的声音来定义自身,那么《tag 没有代表作》的声音则是无数个相互矛盾的噪音混合体。它可能适合那些厌倦了传统文学束缚、渴望在文本中体验纯粹“混乱美学”的读者,但对于我个人而言,它更像是一种智力上的“折磨”,一种对线性思维的刻意挑衅,其最终的价值,很大程度上取决于读者愿意投入多少精力去自我构建其意义。

评分坦白说,《tag 没有代表作》这本书,在我手头一堆经典文学和畅销小说中,显得格格不入,像是一块突兀的、未被雕琢的矿石。它不是那种能让你在睡前沉浸其中,感受故事人物命运起伏的慰藉之作。相反,它像是一记闷棍,冷不防地砸在你对文学的固有认知上。这本书最突出的特点是其主题的“反高潮”。它似乎有意避开任何一个可以被清晰总结的中心思想,所有的论述都指向一个虚无的中心——那个“没有代表作”的自我。我尤其欣赏其中关于“符号消费”的那几页,作者用近乎新闻报道的冷静口吻,描摹了当代人对意义的焦虑,以及如何通过购买和展示特定符号来填补这种焦虑的空虚。那段文字如同冰冷的解剖刀,精准地切开了现代消费主义的皮肉。但是,这种冷静很快就被一种近乎青春期式的愤世嫉妒所取代。后面的章节,情绪变得激烈而偏执,仿佛作者急于向世界证明自己的与众不同,却不小心用力过猛,让文字带上了一种令人不适的戾气。阅读体验如同坐过山车,时而让人屏息凝神,时而又让人感到眩晕想吐。它像是一场盛大的、作者主导的辩论赛,他滔滔不绝地陈述自己的观点,却极少留出空间让听众(读者)进行反驳或思考。结论是,这本书更像是一份私人日记的公开展示,充满了未经稀释的原生态情绪和想法,极具个性和侵略性,但作为一本面向大众的“作品”,它似乎对读者的耐心和理解力提出了过高的要求。

评分很好。很好很好啊哈哈

评分很好。很好很好啊哈哈

评分太差了!京东卖的都是二手书吗?100大几的书里还有那么大的鞋印,折痕,裁切还有问题,捡货的也是够随意的了。要是能一个星都不点真的是一个星都不想给

评分很好。很好很好啊哈哈

评分太差了!京东卖的都是二手书吗?100大几的书里还有那么大的鞋印,折痕,裁切还有问题,捡货的也是够随意的了。要是能一个星都不点真的是一个星都不想给

评分太差了!京东卖的都是二手书吗?100大几的书里还有那么大的鞋印,折痕,裁切还有问题,捡货的也是够随意的了。要是能一个星都不点真的是一个星都不想给

评分很好。很好很好啊哈哈

评分一般吧,形式大于内容,干货少

评分太差了!京东卖的都是二手书吗?100大几的书里还有那么大的鞋印,折痕,裁切还有问题,捡货的也是够随意的了。要是能一个星都不点真的是一个星都不想给

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有