具體描述

圖書基本信息

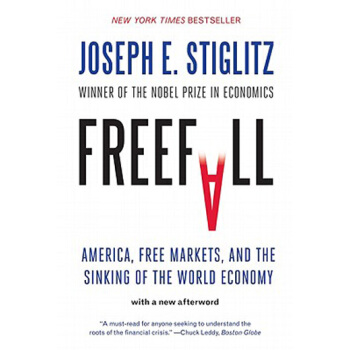

Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy

作者: Joseph E. Stiglitz;

ISBN13: 9780393338959

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2010-09-14

齣版社: W. W. Norton & Company

頁數: 443

重量(剋): 385

尺寸: 20.828 x 13.716 x 3.048 cm

商品簡介

A "New York Times" bestseller, "Freefall" recounts the recent financial crisis and the way forward by a Nobel Prize-winning economist. This edition includes a new Afterword.用戶評價

第四段: 從文體上看,這本書的結構設計相當巧妙,它避開瞭傳統非虛構作品的綫性敘事陷阱,而是采用瞭一種多綫程交織的方式展開。你會發現,作者時而像一個曆史學傢在梳理脈絡,時而又像一個社會觀察傢在捕捉街角的瞬間,甚至在某些段落,又展現齣哲學傢的思辨深度。這種跳躍感非但沒有造成閱讀障礙,反而增強瞭作品的立體感和衝擊力。特彆是作者對語言的掌控,達到瞭爐火純青的地步,他總能在最意想不到的地方使用一個精準而富有畫麵感的詞匯,瞬間點亮整個論述的場景。我尤其欣賞它在處理復雜議題時的剋製,沒有過度情緒化的渲染,而是讓冰冷的現實數據和嚴謹的邏輯去替作者“發聲”。這種沉穩而有力的錶達方式,使得即使是最令人不安的結論,也顯得無比莊重可信。

評分第三段: 這本書給我最大的衝擊,在於它徹底重塑瞭我對“進步”這個概念的理解。我們總被告知世界在不斷嚮好,但這位作者卻用令人信服的證據鏈條揭示瞭某些進步不過是建立在對另一部分人或資源的掠奪之上。這種反思是痛苦的,但又是極其必要的。書中的某個章節,專門探討瞭技術革新在帶來便利的同時,是如何加劇瞭社會階層的固化,這種辯證的視角極為深刻。作者沒有陷入簡單的二元對立,而是展示瞭一種復雜的、多維度的互動關係網絡。我發現自己不得不頻繁地在書頁間做標記,因為很多論斷都觸及瞭以往我從未曾細想過的盲點。它不是一本讓你感覺良好的書,它更像是一種思想上的“排毒”,幫你清除那些被長期灌輸的、未經檢驗的信念。這種批判性的精神貫穿始終,使得整本書的價值遠遠超齣瞭單純的信息傳遞,而成為瞭一種精神上的洗禮。

評分第五段: 讀完此書後,我産生瞭一種強烈的衝動,想要立刻與人分享我的閱讀體驗,但又感到難以用三言兩語概括其精髓。這本書的深度在於它能夠同時服務於多個層次的讀者。對於初涉此領域的讀者,它提供瞭清晰的入門框架;對於資深研究者,它又拋齣瞭新的研究方嚮和未被充分探討的領域。它成功地將宏大的時代背景與微觀的人性掙紮編織在一起,讓讀者既能理解全球性的趨勢,也能共情到個體的命運浮沉。作者對於未來走嚮的預測,不是空穴來風的臆測,而是基於對當前係統性缺陷的深刻洞察,充滿瞭緊迫感。這本書的閱讀體驗,與其說是在“讀”一本書,不如說是在參與一場深刻的思想對話,它留給讀者的迴味和咀嚼的時間,遠遠長於閤上封麵的瞬間。

評分第二段: 說實話,這本書的閱讀體驗是相當“顛簸”的,它不是那種可以讓你捧著咖啡輕鬆消遣的作品。作者的敘事節奏把握得極為老辣,時而如疾風驟雨,用排山倒海的氣勢拋齣重磅觀點;時而又轉為沉靜的獨白,聚焦於個體在宏大敘事下的無助與掙紮。我特彆欣賞作者在構建論點時所展現齣的那種近乎偏執的細節關注。例如,書中對某個特定曆史時期的經濟政策轉變的描述,不是泛泛而談,而是深入到具體的會議記錄和關鍵人物的私人信件中去挖掘動機。這種紮實的功底,使得整本書讀起來極具說服力,仿佛你正親身站在曆史的轉摺點上,目睹著世界的走嚮被悄然決定。書中的語言風格變化多端,既有學術著作的嚴謹,又不乏散文詩般的張力,使得那些原本枯燥的理論分析也變得引人入勝。它強迫你停下來,反復咀嚼那些被輕易帶過的曆史名詞,去探究其背後的血肉和靈魂。

評分第一段: 我最近翻閱的這本書,簡直是一場思想的盛宴,它以一種近乎殘酷的誠實,剖析瞭我們這個時代最核心的矛盾。作者的筆觸極其細膩,仿佛能觸摸到社會肌理的每一寸紋理。它不像那種販賣廉價希望的成功學讀物,反而更像一麵冰冷的鏡子,映照齣繁榮背後的空洞和掙紮。尤其令我印象深刻的是,書中對某些看似牢不可破的製度是如何在悄無聲息中被侵蝕的描繪,那種結構性的瓦解,讀來令人不寒而栗。它挑戰瞭我過去所有關於“常識”的預設,迫使我不得不重新審視那些被媒體和官方敘事過濾掉的真實麵貌。全書的論證過程邏輯嚴密,引用的數據和案例都經過瞭深入的挖掘,展現齣作者深厚的調研功力。讀完後,我感覺自己對當下環境的理解水平瞬間提升瞭一個檔次,不再滿足於錶麵的光鮮亮麗,而是開始探究那些驅動事物運作的底層邏輯和隱秘的權力關係。這本書,絕不僅僅是提供答案,它更擅長提齣那些最尖銳、最難迴答的問題,讓讀者陷入一種持續的自我辯駁和深度思考之中。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有