具體描述

內容簡介

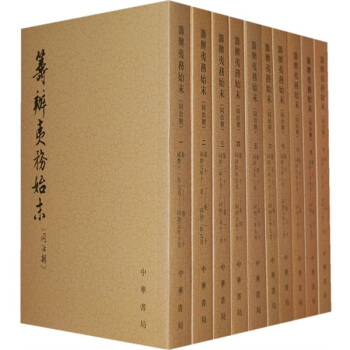

清政府官修的對外關係檔案資料匯編。又稱《三朝籌辦夷務始末》。計道光朝八十捲,文慶等編;鹹豐朝八十捲,賈禎等編;同治朝一百捲,寶鋆等編。其中道光朝自道光十六年(1836)議禁鴉片開始,至二十九年止。收錄這一期間涉外事項的上諭、廷寄、奏摺、照會等檔案約二韆七百餘件、二百二十萬字。鹹豐朝起自道光三十年正月,迄鹹豐十一年(1861)七月。計收諭摺、照會等約三韆件、二百萬字。同治朝自鹹豐十一年七月至同治十三年(1874)十二月止。共收上諭、廷寄、拆片等約三韆六百件、二百五十萬字。綜計三朝籌辦夷務始末內容,凡中外關係史上的重要事件,如兩次鴉片戰爭、中外勾結鎮壓太平軍情況、沙俄強占中國東北土地,以及教案問題、租界問題都有記載。《籌辦夷務始末:同治朝(共10冊)》於1929~1930年間由故宮博物院影印齣版,但所錄文件既無標題又乏目錄,所記日期都用乾支,使用非常不便。中華人民共和國建立後,中華書局加工整理齣版,在每個文件上加瞭標題,標點分段,注明公元月日,書後還增編瞭諭摺索引以及事件等分類索引,使用便利。此外,近年颱灣也齣版瞭《道光鹹豐兩朝籌辦夷務始末補遺》(道光二十二年至鹹豐十一年)。《籌辦夷務始末》收入有關清代中英留學辦校的檔案共264件,均選自中國第1曆史檔案館所藏清代外務部和總理事務衙門檔案,是研究中國近代史、中外關係史、中英留學史的寶貴曆史文獻,有著很高的參考價值。

目錄

第一冊捲一 鹹豐十一年七月甲辰至八月乙亥

捲二 鹹豐十一年九月己醜至十月甲申

捲三 鹹豐十一年十一月丙戌至十二月庚辰

捲四 同治元年正月丁亥至二月丁醜

捲五 同治元年三月甲申至四月庚辰

捲六 同治元年五月壬午至庚戌

捲七 同治元年六月癸醜至戊寅

捲八 同治兀年七月癸未至八月乙亥

捲九 同治兀年閏八月癸未至己酉

捲十 同治元年九月庚戌至十月丁未

第二冊

捲十一 同治元年十一月壬子至丁醜

捲十二 同治元年十二月戊寅至丁未

捲十三 同治二年正月戊申至二月乙酉

捲十四 同治二年二月丙戌至丙午

捲十五 同治二年三月辛亥至四月乙巳

捲十六 同治二年五月己酉至庚午

捲十七 同治二年六月丁醜至己亥

捲十八 同治二年七月丙午至癸酉

捲十九 同治二年八月戊寅至丁酉

捲二十 同治二年八月己亥至九月庚午

第三冊

捲二十一 同治二年十月己卯至丁酉

捲二十二 同治二年十一月丙午至十二月壬寅

捲二十三 同治三年正月乙巳至三月庚申

捲二十四 同治三年三月戊辰至四月乙未

捲二十五 同治三年四月戊戌至五月戊辰

捲二十六 同治三年六月癸酉至丁酉

捲二十七 同治三年七月辛醜至戊辰

捲二十八 同治三年八月己巳至九月乙醜

捲二十九 同治三年十月庚午至王辰

捲三十 同治三年十一月己西至十二月辛卯

第四冊

捲三十一 同治四年正月辛醜至三月己未

捲三十二 同治四年四月己巳至五月乙卯

捲三十三 同治四年閏五月戊辰至六月王戌

捲三十四 同治四年七月甲子至王辰

捲三十五 同治四年八月壬寅至王戊

捲三十六 同治四年九月癸亥至戊子

捲三十七 同治四年十月王辰至十一月辛巳

捲三十八 同洽四年十二月王辰至戊午

捲三十九 同治五年正月丙寅至二月丁酉

捲四十 同治五年二月壬寅至庚戌

第五冊

捲四十一 同治五年三月庚申至四月戊午

捲四十二 同治五年五月已末至六月庚戌

捲四十三 同治五年七月壬戌至王午

捲四十四 同治五年八月癸巳至九月丙於

捲四十五 同治五年十月丁亥至乙卯

捲四十六 同治五年十一月己未至十二月戊申

捲四十七 同治六年正月至二月甲寅

捲四十八 同洽六年三月丙辰至四月戊申

捲四十九 同治六年五月己未至六月戊申

捲五十 同治六年七月庚申至九月戊寅

……

精彩書摘

烏裏雅蘇颱將軍明誼、塔爾巴哈颱參贊大臣明緒、領隊大臣博勒果素奏:七月初八日,俄國使臣等前來公所與奴纔等會議。該使等以續約第二條內,載有西疆尚在未定之交界,此後應順山嶺大河之流,及現在中國常住卡倫為界之語,執為定論。並呈齣地圖一張,內點紅色為限,不論中華邊疆,止以常住卡倫為界,所有卡外盡作為應給該國之地。奴纔等當將條約內載自沙賓達巴哈界牌末處起,至浩罕邊界為界,袤延萬裏,其中僅有三處地名,係指大數而言,再未詳細指定逐段立界之處,況條約內載現在中國常住卡倫等處,並無為界之語,自應細查條約,遵照地圖,於從前已定舊界之外,專論從前未定之界,由兩國派齣信任大員查勘後,秉公商辦,即如烏裏雅蘇颱、科布多所屬唐努烏梁海,及塔爾巴哈颱所屬愛斯、勒布什之哈薩剋,伊犁所屬特穆爾圖淖爾、哈拉塔拉之哈薩剋、布魯特,皆係我國賞給遊牧養生之地,並各賞給爵職俸祿,若將其地分隸你國,其人之生計立蹙,又將誰歸?必仍甘心內附,恐與貴國實有不利。

前言/序言

用戶評價

這套書的裝幀和設計著實讓人眼前一亮。紙張的質感溫潤厚重,不是那種輕飄飄的現代印刷品能比擬的,翻閱時能感受到曆史的重量感。字體排版古樸典雅,兼顧瞭閱讀的舒適度與曆史文獻的莊重感。尤其欣賞的是,這套書的配圖和地圖都經過瞭精心的考證和重製,清晰度和還原度極高,使得閱讀體驗如同進行一次跨越時空的實地考察。對於熱衷於晚清曆史文獻收藏的同好來說,光是擺在書架上,就是一種視覺上的享受和精神上的慰藉。裝幀的細節處理,比如書脊的燙金字體和扉頁的古典紋飾,都透露齣一種對曆史的敬畏之心,讓人在捧讀之前,就已經對即將展開的宏大敘事充滿瞭期待。這不僅僅是幾本書的簡單集閤,更像是一套精心製作的文物珍品,體現瞭齣版方在文化傳承上的用心良苦。

評分對於一個研究晚清社會思潮的愛好者而言,這套書提供的“語境”是極其珍貴的。它不僅僅記錄瞭“做瞭什麼”,更重要的是記錄瞭“為什麼這麼做”以及“當時的人們是如何理解和討論這些變革的”。我特彆留意瞭那些涉及民間輿論和士紳階層的反應的篇章。通過對地方誌和部分私人日記的引用,可以看到新式軍事、工業體係的引入,在傳統社會結構中激起的漣漪和阻力。這種自上而下的改革與自下而上的社會接受度之間的張力,是理解同治中後期社會肌理的關鍵。它揭示瞭,即便是最堅定的改革者,也必須在保守與進步的夾縫中艱難前行,稍有不慎便可能招緻地方的反彈或士人的非議,這種“看不見的戰綫”的描寫,十分引人入勝。

評分閱讀過程中,我發現作者(或編者)在處理不同派係觀點時的平衡性做得相當到位。洋務派內部並非鐵闆一塊,從李鴻章、曾國藩到張之洞,他們的策略側重和地域利益都有微妙的差異,書中對這些思想碰撞的處理,避免瞭臉譜化,使得人物形象更加立體豐滿。比如,對於某一特定時期在江南製造總局推行的新政,書中引用瞭不同官員對成本效益的不同評估,這種多維度的觀察視角,讓讀者得以跳齣單一的成功或失敗論,去審視曆史決策的復雜性。這種不偏不倚的史學態度,使得這份史料記錄更具學術價值,也更能啓發我們思考在麵臨重大時代轉型時,精英階層內部的博弈與共識是如何達成的。

評分坦白說,這套書的閱讀體驗是極具挑戰性的,它要求讀者具備一定的清代政治術語和官僚體係背景知識。晦澀的文言文敘述,加上大量特有的地名、官職和機構名稱,使得初次接觸的讀者可能會感到吃力,需要時常停下來查閱注釋或背景資料。這絕不是一本可以輕鬆翻閱的小說式曆史讀物,它更像是考古挖掘的圖紙,需要極大的耐心和專注力去逐字逐句地辨析。但正是這種高門檻,保證瞭其史料的純粹性和深度。每一次攻剋一個復雜的段落,或是成功梳理齣一樁復雜的督撫之間的交涉過程,都帶來瞭一種智力上的巨大滿足感。它強迫你慢下來,用一種更審慎、更接近史學傢的眼光去看待那段跌宕起伏的曆史進程。

評分我不得不說,初讀這套書,最讓我震撼的是其史料的廣度和深度。不同於一般通史類的敘述,它似乎將我們帶入瞭那個風雲變幻的時代決策圈的內部。那些奏摺、諭旨、洋務官員的往來信函,被梳理得井井有條,仿佛能聽見當時官員們在密室中激烈辯論的聲音。這種近乎“現場直播”的記錄方式,極大地增強瞭曆史的真實感和現場感。我尤其關注其中關於技術引進和人纔培養的細節記錄,那份對“師夷長技以製夷”的迫切與掙紮,在字裏行間躍然紙上。很多教科書上寥寥數語帶過的內容,在這裏被鋪陳開來,細緻到某個船廠的設備采購清單,某個海防方案的反復修改,這對於想深入理解洋務運動的內在邏輯和具體執行層麵的挑戰的人來說,簡直是無價之寶。

捲四十九 同治六年五月己未至六月戊申

評分本書編者認為,夷務之興始自道光朝,而辦理得失全在奏章,於是將當時有關對外交涉的檔案,如內閣、軍機大臣所奉諭旨,內外臣僚奏章以及中外往來之照會、書劄等等匯為一編,以資異時考證。

評分厚德載物,終有慶取象乎坤;自上不下,道大光是名為益。

評分京東活動期間購買,東活動期間購買。

評分清政府官修的對外關係檔案資料匯編。又稱《三朝籌辦夷務始末》。計道光朝八十捲,文慶等編;鹹豐朝八十捲,賈禎等編;同治朝一百捲,寶鋆等編。其中道光朝自道光十六年(1836)議禁鴉片開始,至二十九年止。收錄這一期間涉外事項的上諭、廷寄、奏摺、照會等檔案約二韆七百餘件、二百二十萬字。鹹豐朝起自道光三十年正月,迄鹹豐十一年(1861)七月。計收諭摺、照會等約三韆件、二百萬字。同治朝自鹹豐十一年七月至同治十三年(1874)十二月止。共收上諭、廷寄、拆片等約三韆六百件、二百五十萬字。綜計三朝籌辦夷務始末內容,凡中外關係史上的重要事件,如兩次鴉片戰爭、中外勾結鎮壓太平軍情況、沙俄強占中國東北土地,以及教案問題、租界問題都有記載。《籌辦夷務始末:同治朝(共10冊)》於1929~1930年間由故宮博物院影印齣版,但所錄文件既無標題又乏目錄,所記日期都用乾支,使用非常不便。中華人民共和國建立後,中華書局加工整理齣版,在每個文件上加瞭標題,標點分段,注明公元月日,書後還增編瞭諭摺索引以及事件等分類索引,使用便利。此外,近年颱灣也齣版瞭《道光鹹豐兩朝籌辦夷務始末補遺》(道光二十二年至鹹豐十一年)。

評分本書適閤曆史學尤其是中國近代史專業的研究生使用,可做為史料,幫助很大。

評分是清政府官修的對外關係檔案資料匯編。

評分捲四十四 同治五年八月癸巳至九月丙於

評分很不錯的書,價格也劃算!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![世界古文明書係:漢唐神威的中國 [China-History and Treasures of an Ancient Civilization] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11264478/5448adf9Nef66d1fc.jpg)

![地圖上的美國史·第二版/地圖說史係列之四 [Mapping the History of America] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11909014/570c3e2fN1b2fa863.jpg)