具体描述

内容简介

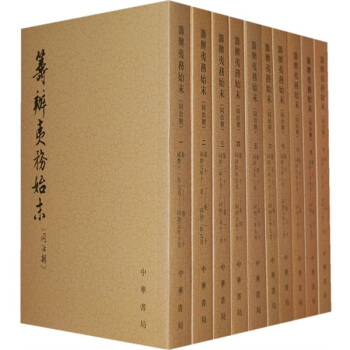

清政府官修的对外关系档案资料汇编。又称《三朝筹办夷务始末》。计道光朝八十卷,文庆等编;咸丰朝八十卷,贾祯等编;同治朝一百卷,宝鋆等编。其中道光朝自道光十六年(1836)议禁鸦片开始,至二十九年止。收录这一期间涉外事项的上谕、廷寄、奏折、照会等档案约二千七百余件、二百二十万字。咸丰朝起自道光三十年正月,迄咸丰十一年(1861)七月。计收谕折、照会等约三千件、二百万字。同治朝自咸丰十一年七月至同治十三年(1874)十二月止。共收上谕、廷寄、拆片等约三千六百件、二百五十万字。综计三朝筹办夷务始末内容,凡中外关系史上的重要事件,如两次鸦片战争、中外勾结镇压太平军情况、沙俄强占中国东北土地,以及教案问题、租界问题都有记载。《筹办夷务始末:同治朝(共10册)》于1929~1930年间由故宫博物院影印出版,但所录文件既无标题又乏目录,所记日期都用干支,使用非常不便。中华人民共和国建立后,中华书局加工整理出版,在每个文件上加了标题,标点分段,注明公元月日,书后还增编了谕折索引以及事件等分类索引,使用便利。此外,近年台湾也出版了《道光咸丰两朝筹办夷务始末补遗》(道光二十二年至咸丰十一年)。《筹办夷务始末》收入有关清代中英留学办校的档案共264件,均选自中国第1历史档案馆所藏清代外务部和总理事务衙门档案,是研究中国近代史、中外关系史、中英留学史的宝贵历史文献,有着很高的参考价值。

目录

第一册卷一 咸丰十一年七月甲辰至八月乙亥

卷二 咸丰十一年九月己丑至十月甲申

卷三 咸丰十一年十一月丙戌至十二月庚辰

卷四 同治元年正月丁亥至二月丁丑

卷五 同治元年三月甲申至四月庚辰

卷六 同治元年五月壬午至庚戌

卷七 同治元年六月癸丑至戊寅

卷八 同治兀年七月癸未至八月乙亥

卷九 同治兀年闰八月癸未至己酉

卷十 同治元年九月庚戌至十月丁未

第二册

卷十一 同治元年十一月壬子至丁丑

卷十二 同治元年十二月戊寅至丁未

卷十三 同治二年正月戊申至二月乙酉

卷十四 同治二年二月丙戌至丙午

卷十五 同治二年三月辛亥至四月乙巳

卷十六 同治二年五月己酉至庚午

卷十七 同治二年六月丁丑至己亥

卷十八 同治二年七月丙午至癸酉

卷十九 同治二年八月戊寅至丁酉

卷二十 同治二年八月己亥至九月庚午

第三册

卷二十一 同治二年十月己卯至丁酉

卷二十二 同治二年十一月丙午至十二月壬寅

卷二十三 同治三年正月乙巳至三月庚申

卷二十四 同治三年三月戊辰至四月乙未

卷二十五 同治三年四月戊戌至五月戊辰

卷二十六 同治三年六月癸酉至丁酉

卷二十七 同治三年七月辛丑至戊辰

卷二十八 同治三年八月己巳至九月乙丑

卷二十九 同治三年十月庚午至王辰

卷三十 同治三年十一月己西至十二月辛卯

第四册

卷三十一 同治四年正月辛丑至三月己未

卷三十二 同治四年四月己巳至五月乙卯

卷三十三 同治四年闰五月戊辰至六月王戌

卷三十四 同治四年七月甲子至王辰

卷三十五 同治四年八月壬寅至王戊

卷三十六 同治四年九月癸亥至戊子

卷三十七 同治四年十月王辰至十一月辛巳

卷三十八 同洽四年十二月王辰至戊午

卷三十九 同治五年正月丙寅至二月丁酉

卷四十 同治五年二月壬寅至庚戌

第五册

卷四十一 同治五年三月庚申至四月戊午

卷四十二 同治五年五月已末至六月庚戌

卷四十三 同治五年七月壬戌至王午

卷四十四 同治五年八月癸巳至九月丙于

卷四十五 同治五年十月丁亥至乙卯

卷四十六 同治五年十一月己未至十二月戊申

卷四十七 同治六年正月至二月甲寅

卷四十八 同洽六年三月丙辰至四月戊申

卷四十九 同治六年五月己未至六月戊申

卷五十 同治六年七月庚申至九月戊寅

……

精彩书摘

乌里雅苏台将军明谊、塔尔巴哈台参赞大臣明绪、领队大臣博勒果素奏:七月初八日,俄国使臣等前来公所与奴才等会议。该使等以续约第二条内,载有西疆尚在未定之交界,此后应顺山岭大河之流,及现在中国常住卡伦为界之语,执为定论。并呈出地图一张,内点红色为限,不论中华边疆,止以常住卡伦为界,所有卡外尽作为应给该国之地。奴才等当将条约内载自沙宾达巴哈界牌末处起,至浩罕边界为界,袤延万里,其中仅有三处地名,系指大数而言,再未详细指定逐段立界之处,况条约内载现在中国常住卡伦等处,并无为界之语,自应细查条约,遵照地图,于从前已定旧界之外,专论从前未定之界,由两国派出信任大员查勘后,秉公商办,即如乌里雅苏台、科布多所属唐努乌梁海,及塔尔巴哈台所属爱斯、勒布什之哈萨克,伊犁所属特穆尔图淖尔、哈拉塔拉之哈萨克、布鲁特,皆系我国赏给游牧养生之地,并各赏给爵职俸禄,若将其地分隶你国,其人之生计立蹙,又将谁归?必仍甘心内附,恐与贵国实有不利。

前言/序言

用户评价

坦白说,这套书的阅读体验是极具挑战性的,它要求读者具备一定的清代政治术语和官僚体系背景知识。晦涩的文言文叙述,加上大量特有的地名、官职和机构名称,使得初次接触的读者可能会感到吃力,需要时常停下来查阅注释或背景资料。这绝不是一本可以轻松翻阅的小说式历史读物,它更像是考古挖掘的图纸,需要极大的耐心和专注力去逐字逐句地辨析。但正是这种高门槛,保证了其史料的纯粹性和深度。每一次攻克一个复杂的段落,或是成功梳理出一桩复杂的督抚之间的交涉过程,都带来了一种智力上的巨大满足感。它强迫你慢下来,用一种更审慎、更接近史学家的眼光去看待那段跌宕起伏的历史进程。

评分这套书的装帧和设计着实让人眼前一亮。纸张的质感温润厚重,不是那种轻飘飘的现代印刷品能比拟的,翻阅时能感受到历史的重量感。字体排版古朴典雅,兼顾了阅读的舒适度与历史文献的庄重感。尤其欣赏的是,这套书的配图和地图都经过了精心的考证和重制,清晰度和还原度极高,使得阅读体验如同进行一次跨越时空的实地考察。对于热衷于晚清历史文献收藏的同好来说,光是摆在书架上,就是一种视觉上的享受和精神上的慰藉。装帧的细节处理,比如书脊的烫金字体和扉页的古典纹饰,都透露出一种对历史的敬畏之心,让人在捧读之前,就已经对即将展开的宏大叙事充满了期待。这不仅仅是几本书的简单集合,更像是一套精心制作的文物珍品,体现了出版方在文化传承上的用心良苦。

评分对于一个研究晚清社会思潮的爱好者而言,这套书提供的“语境”是极其珍贵的。它不仅仅记录了“做了什么”,更重要的是记录了“为什么这么做”以及“当时的人们是如何理解和讨论这些变革的”。我特别留意了那些涉及民间舆论和士绅阶层的反应的篇章。通过对地方志和部分私人日记的引用,可以看到新式军事、工业体系的引入,在传统社会结构中激起的涟漪和阻力。这种自上而下的改革与自下而上的社会接受度之间的张力,是理解同治中后期社会肌理的关键。它揭示了,即便是最坚定的改革者,也必须在保守与进步的夹缝中艰难前行,稍有不慎便可能招致地方的反弹或士人的非议,这种“看不见的战线”的描写,十分引人入胜。

评分我不得不说,初读这套书,最让我震撼的是其史料的广度和深度。不同于一般通史类的叙述,它似乎将我们带入了那个风云变幻的时代决策圈的内部。那些奏折、谕旨、洋务官员的往来信函,被梳理得井井有条,仿佛能听见当时官员们在密室中激烈辩论的声音。这种近乎“现场直播”的记录方式,极大地增强了历史的真实感和现场感。我尤其关注其中关于技术引进和人才培养的细节记录,那份对“师夷长技以制夷”的迫切与挣扎,在字里行间跃然纸上。很多教科书上寥寥数语带过的内容,在这里被铺陈开来,细致到某个船厂的设备采购清单,某个海防方案的反复修改,这对于想深入理解洋务运动的内在逻辑和具体执行层面的挑战的人来说,简直是无价之宝。

评分阅读过程中,我发现作者(或编者)在处理不同派系观点时的平衡性做得相当到位。洋务派内部并非铁板一块,从李鸿章、曾国藩到张之洞,他们的策略侧重和地域利益都有微妙的差异,书中对这些思想碰撞的处理,避免了脸谱化,使得人物形象更加立体丰满。比如,对于某一特定时期在江南制造总局推行的新政,书中引用了不同官员对成本效益的不同评估,这种多维度的观察视角,让读者得以跳出单一的成功或失败论,去审视历史决策的复杂性。这种不偏不倚的史学态度,使得这份史料记录更具学术价值,也更能启发我们思考在面临重大时代转型时,精英阶层内部的博弈与共识是如何达成的。

评分第三,杂家又采取荀子韩非子的见解,认为各家学说,有统一之必要。就实用上说,学说必须统一不二,才不至惑乱法令,混淆是非;就知识上说,必知大全的道术,才算全知之士。

评分本书编者认为,夷务之兴始自道光朝,而办理得失全在奏章,于是将当时有关对外交涉的档案,如内阁、军机大臣所奉谕旨,内外臣僚奏章以及中外往来之照会、书札等等汇为一编,以资异时考证。

评分清政府官修的对外关系档案资料汇编。又称《三朝筹办夷务始末》。计道光朝八十卷,文庆等编;咸丰朝八十卷,贾祯等编;同治朝一百卷,宝鋆等编。其中道光朝自道光十六年(1836)议禁鸦片开始,至二十九年止。收录这一期间涉外事项的上谕、廷寄、奏折、照会等档案约二千七百余件、二百二十万字。咸丰朝起自道光三十年正月,迄咸丰十一年(1861)七月。计收谕折、照会等约三千件、二百万字。同治朝自咸丰十一年七月至同治十三年(1874)十二月止。共收上谕、廷寄、拆片等约三千六百件、二百五十万字。综计三朝筹办夷务始末内容,凡中外关系史上的重要事件,如两次鸦片战争、中外勾结镇压太平军情况、沙俄强占中国东北土地,以及教案问题、租界问题都有记载。《筹办夷务始末:同治朝(共10册)》于1929~1930年间由故宫博物院影印出版,但所录文件既无标题又乏目录,所记日期都用干支,使用非常不便。中华人民共和国建立后,中华书局加工整理出版,在每个文件上加了标题,标点分段,注明公元月日,书后还增编了谕折索引以及事件等分类索引,使用便利。此外,近年台湾也出版了《道光咸丰两朝筹办夷务始末补遗》(道光二十二年至咸丰十一年)。

评分好书不解释,价格很优惠。

评分第二,对于百家之学,“道术统一”说以为他们都见到总全道术之一偏一隅,这也是荀子和《天下篇》所共同主张的。

评分本书所辑多为原始资料,颇为珍贵,但编纂中有一些缺陷,如所有文件均无标题;对原文时而加以删节,使原文不全,给后人研究史实造成了困难;对各地官吏进呈的奏折,将原奏发出日期删去,一律改成军机处收到或奉旨发出的日期,造成时间上的模糊混乱;而各国照会等外交文书是研究当时中外关系不可或缺的重要资料,却以其文义难解,仅择部分附录,等等。尽管如此,书中资料多是当时的机密资料,有不少为《实录》、《圣训》所阙载,也从未公开发表过,皇帝在奏文中句旁的批语、批注、圈点、勒抹等也都保存原貌,这些对研究清统治者关于筹办夷务的见解主张以及一些历史事件的内幕等极有价值。

评分卷二十七 同治三年七月辛丑至戊辰

评分这是本好书,对学历史的同学很有帮助

评分卷三十三 同治四年闰五月戊辰至六月王戌

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界古文明书系:汉唐神威的中国 [China-History and Treasures of an Ancient Civilization] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11264478/5448adf9Nef66d1fc.jpg)

![地图上的美国史·第二版/地图说史系列之四 [Mapping the History of America] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11909014/570c3e2fN1b2fa863.jpg)