具体描述

基本信息

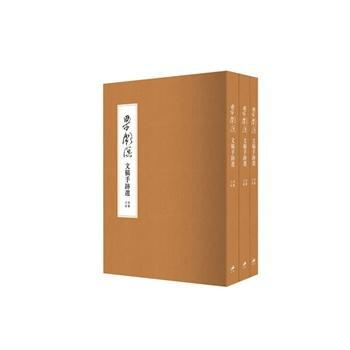

书名:梁漱溟文稿手迹选(壹集)

定价:780.00元

作者:梁培宽

出版社:上海人民出版社

出版日期:2013-01-01

ISBN:9787208106802

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:2.443kg

编辑推荐

观梁漱溟书法,学梁漱溟做人! 读其文,品其字,知其人,论其世,明其理。 近观一代宗师凛凛风骨,**规模直观全面展现梁漱溟文稿手迹,彩印精装大开本 品读经典:精选国学大师梁漱溟经典文字,释东方智慧,论儒佛异同,述治学历程 赏鉴珍本:梁氏书法字如其人,清雅恬淡而又坚挺绵密、从容自如,别具艺术欣赏价值 典藏**:高清扫描,原色影印,特种纸张,国际开本,精装印制梁漱溟作品

内容提要

《梁漱溟文稿手迹选》系一代国学宗师梁漱溟先生文稿手迹*规模的集结出版,将分批陆续推出。“壹集”精选梁漱溟先生的学术思想类文稿多篇,分3册:册收录《我的治学小史》《儒佛异同论》等;第二册收录《东方学术概观(旧稿)》;《东方学术概观(改写本)》;第三册收录《礼记大学篇伍严两家解说合印序》《伍庸伯先生礼记大学篇解说》《礼记大学篇伍氏学说综述》等文献。因其原始,而有重要的学术研究价值;因其保存完整,笔法俊美,亦可供书法爱好者学习、收藏之用。《梁漱溟文稿手迹选》采用高清扫描,原色影印,特种纸张,国际开本,函套精制的方式,以便*程度地呈现作者手稿原初状态。

目录

為此書致讀者(梁培寬)

壹集之壹

我的自學小史

儒佛異同論

壹集之贰

東方學術概觀(舊稿)

東方學術概觀(改寫本)

壹集之叁

禮記大學篇伍嚴兩家解說合印序

伍庸伯先生禮記大學篇解說

禮記大學篇伍氏學說綜述

作者介绍

梁漱溟(1893—1988),20世纪中国*独立风骨及知行合一的思想家、社会实践者。原名焕鼎,字寿铭,又字漱冥,后以漱溟行世。早岁信佛而后归儒,亦不废佛;以中学学历而执教北京大学。壮年辞去教职,长期从事乡村建设;发起民盟,为调停国共奔走呼号。1949年后屡受批判而始终不屈,傲然宣称“三军可夺帅也,匹夫不可夺志”。一生以“认识老中国,建设新中国”相号召,在两个问题上追求不已:一是人生问题,即人为什么活着;二是社会问题,亦可云中国问题,即中国向何处去。主要作品有《东西文化及其哲学》、《乡村建设理论》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

文摘

序言

用户评价

我总觉得,真正的“大师”并非完美无缺的圣人,而是在其思想体系中,留下了无数次自我否定和修正的痕迹。这些修正的痕迹,恰恰是其思想生命力最旺盛的体现。因此,我尤其期待在这套手稿中,能发现一些与他公开发表观点明显存在张力,甚至可以说是“未完成”的思想片段。这些片段,或许是他为自己设下的思想陷阱,或许是他发现的新的可能性。它们如同思想的“地质剖面图”,展示了土壤深处物质的交换。我们现在习惯了阅读经过包装和定型的知识,而这种未经雕琢的原石,往往更能激发我们自身的思考能力。它提醒我们,认识真理是一个永无止境的探索过程,即便是梁漱溟这样的人物,其思想的河流也是在不断地蜿蜒曲折中奔涌向前的。能看到这些“草稿”,是对我们自身思维惰性的最好鞭策。

评分作为一名长期关注文化传承和教育改革的人士,我一直深信,教育的本质在于人格的塑造,而非知识的灌输。梁漱溟先生对教育的独特见解,尤其是他深入乡村、身体力行地推动教育实践的那段经历,是我非常向往和学习的楷模。我希望这本手稿集中,能够有更多关于他如何设计课程、如何与农民沟通、如何将晦涩的哲学理念转化为日常生活的实践智慧的记录。文字的力量是无穷的,但当文字能够转化为切实的行动,并影响到最底层的社会结构时,那才是真正撼动时代的力量。我设想,这些手稿里,或许隐藏着他关于“知行合一”最原始、最朴素的表达方式,没有后来的理论包装,只有一位教育者面对真实生活时的困惑与兴奋。能看到他对于一个具体学堂的建设规划,或者对某个乡村教育实验失败的深刻反思,对我现阶段的工作将是极大的鼓舞和方法论上的指引。

评分这本厚重的文集,光是捧在手里,就能感受到一种历史的温度和分量。我一直对梁漱溟先生那个时代的思想脉络很感兴趣,尤其是在新旧交替、文化冲突最为剧烈的那个时期,他是如何坚守自己的立场,又如何与时代对话的。我尤其期待看到那些关于他早期思想形成过程的珍贵手稿。那些笔迹本身就是一种无声的叙述,能让人直接触摸到他思考时的起伏和挣扎。想象一下,在那个信息流通不便的年代,一位学者是如何通过深入的阅读和反复的推敲,构建起他那套影响深远的“乡村建设”理论体系的。这份手稿选集,绝不仅仅是文字的简单汇编,它更像是一扇窗,让我们得以窥见一位国学大师在思想形成的关键时刻,那些未曾公开发表、未经后人修饰的原始心声。我希望通过这些一手资料,能够更深刻地理解他为何如此执着于对中国传统文化的现代性转化,以及他晚年对世界格局的洞察力,究竟源于怎样深厚的文化根基。这种对源头的追溯,对于任何一个想真正理解中国近现代思想史的人来说,都是不可或缺的。

评分这些手稿的装帧和印刷质量看起来非常考究,看得出出版方对梁漱溟先生的学术遗产是抱持着极高的敬意和责任感的。对于这类珍贵文献的整理和出版,最考验的其实是校勘的严谨程度和注释的详尽程度。我非常关注那些可能因为年代久远而模糊不清的笔迹,是如何被清晰地还原出来的,以及那些涉及特定历史事件或典籍引用的地方,是否有精准的考证。这关乎到我们解读原意的准确性。如果只是简单地将旧稿影印,而缺乏必要的现代学术规范的整理,那么对于年轻一代的读者来说,阅读门槛就会太高。我期待看到的是一套既能满足老一辈学者的严谨需求,又能让年轻读者便捷上手的优秀范例。这份对细节的打磨,恰恰体现了对“文稿”二字背后所承载的厚重历史责任心的。

评分初翻这套书的目录,我就被其中跨度之大所震撼。它似乎不仅仅聚焦于梁漱溟先生最广为人知的某一个阶段的论述,而是试图勾勒出一个更完整、更立体的精神轨迹。我特别留意到其中关于中西文化论辩的部分,那简直是那个时代知识分子最核心的痛点。我们现在看历史,总觉得是非分明,但设身处地想一想,在“全盘西化”和“固守传统”的两极拉扯中做出选择,需要何等的智慧和勇气。这些手稿,我想必然会呈现出他内心最真诚的彷徨与坚守。那种笔墨间的顿挫和删改,往往比最终定稿的文字更具感染力。它们记录着思想的“生产过程”,而不是冰冷的“产品说明书”。我期待看到他对传统儒家思想中那些被时代误读的部分,是如何进行精微的梳理和辩护的。这对于我们今天重新审视传统文化与现代性的关系,依然有着巨大的启发意义,这不只是历史的缅怀,更是对当下精神困境的照镜子。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有