![十竹斋笺谱(16开线装 全一函四册) [明]胡正言 西泠印社出版社](https://pic.windowsfront.com/29978997487/5b3cf611N3a6d27bb.jpg)

具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201704

版 次:

页 数:0

ISBN :9787550820449

定价:1080 元 本店价:831.6 元

折扣:【77】 节省:248.4 元

分类: →

货号:1706433

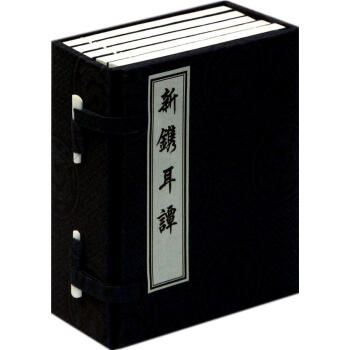

图书简介 我国传统木刻画,远在刻版印刷术大兴以前,就已经出现了,至少有一千年的历史。唐代咸通九年(公元八六八年)印在金刚经上的插画,为我们的民族文化建树了新的丰碑。到了明代末年,一六四四年甲申,胡曰从氏所编印《十竹斋笺谱》,运用当时流行的“饾版”、“拱花”之术,曾使彩色套印木刻画艺术水平推向新的高峰。

明代末年版、拱花木刻彩印的画集。胡正言辑印。崇祯十七年(1644)刊行。有九龙李于坚、上元李克恭序文。共 4卷。卷一有“清供”、“华石”、“博古”“画诗”等72种卷二有“胜览”“入林”“无花”、 “凤子”等 77种。卷三有“孺慕”、“棣华”、“应求”“闺则”等72种。卷四有“建议”“寿征”、“灵瑞”、“香雪”等72种。", 作者简介 胡正言,字曰從,號十竹主人,安徽休寧人。嘗從李如真攻六書之學,于書法、繪畫、製墨、印箋無不精通。明亡以後,他隱居南京鷄籠山侧『十竹齋』中,專心從事藝術活動,以印箋、篆刻、出版各種圖籍為業。其主持雕版彩色套印的《十竹齋書畫譜》和《十竹齋箋譜》,是中國印刷史上劃時代的精品。", 目 录 插图和节选

用户评价

这次收藏的经历,让我对“藏书”的定义有了新的理解。这套《十竹斋笺谱》的出现,更像是一种机缘的达成。当我费尽心思,终于将这套书请回家时,那种满足感是任何电子图谱都无法比拟的。线装书的脆弱性本身就是一种对使用者的要求,它提醒你必须小心翼翼,不能粗暴对待,这种仪式感,无形中也提升了阅读的专注度。而且,线装书的展开方式,也决定了你无法像看平装书那样随意对待,它需要你为其腾出足够平整的空间。这种物理上的“不便”,反而成了欣赏艺术的“必需”。每次打开,都像是进行一次庄重的会面,那墨色在泛黄的纸面上散发出的陈旧气息,是任何现代印刷品都无法模拟的“时间味道”。

评分我对这套书的艺术风格的理解,停留在它那种“雅俗共赏”的微妙平衡上。一方面,它是明代文人阶层精致生活品味的体现,讲究格调,追求脱俗;另一方面,它所使用的许多题材,如常见的草虫、竹叶、梅花,又是极其贴近自然、易于理解的。这种兼容并蓄,使得它在当时的社会,既能成为案头清供,也能为普通的书信往来增添光彩。我尤其钟爱其中一些几何纹样和边框设计,它们简约而不简单,那种线条的收放自如,远胜过后世许多刻板的装饰图案。它让我意识到,真正的“经典”,是能够跨越时代限制,依然能对当下的设计产生启发和触动的。翻阅时,我总在想,如果我生在那个时代,会不会也沉迷于为自己的信笺挑选一张合适的底纹呢?

评分从一个普通爱好者的角度来看,拥有一套品质上乘的影印本,无疑是弥补了无法亲见原版真迹的遗憾。西泠印社的选择和执行,使得这份遗憾得到了极大的抚慰。纸张的厚度、油墨的渗透感,都力求还原明代雕版印刷的独特质感,那套版画的套色精确度,简直是神乎其技,尤其是在表现一些微妙的色彩渐变时,那种层层叠叠的视觉效果,绝非现代机器可以轻易模仿。这套书的价值,很大程度上体现在了其“复制”的难度上,它考验的是对传统工艺的深刻理解,而非仅仅是简单的晒版和印刷。每一次细看,都会发现新的层次,新的巧妙之处,它像一本永远读不完的视觉小说,每一次重读,都会有不同的体悟和审美发现。

评分这套《十竹斋笺谱》的影印本,初上手时,那份扑面而来的古雅气息,真是让人心头一颤。装帧上,西泠印社的匠心可见一斑,那份对传统工艺的尊重,从纸张的肌理到线装的松紧度,都透露着一股子内行的讲究。光是翻动书页时,那种微微的沙沙声,就仿佛能把人带回那个明代的文人雅集之上。我尤其欣赏的是,它不是那种冷冰冰的学术复刻,而是带着一种温度的传承。虽然我手中拿到的只是摹印本,但那套原版的雅致、那种墨韵的深浅变化、那些精巧的套印层次,都通过现代技术被最大程度地还原了。这对于一个痴迷于中国传统视觉艺术的人来说,简直是一场视觉盛宴。那些花鸟鱼虫、山水写意,每一页都像是一扇小小的窗户,窥见了古人审美趣味的精致与内敛。捧着它,与其说是在“阅读”,不如说是在“品鉴”,每一个细节都值得摩挲良久,去体会古人制笺的匠心独运与那份闲适心境。

评分说实话,这本书的体量感和它所蕴含的文化重量是成正比的,四册线装,沉甸甸的一函,拿在手里就感到一股子历史的厚重感。对于我这样的非专业研究者来说,刚开始接触,多少有点手足无措,因为它不仅仅是一本“画册”,更是一部关于明代版画技艺、特别是笺纸设计哲学的百科全书。胡正言这位巨擘,其眼光之高远,设计之繁复,令人叹为观止。我试着去模仿其中某几帧图案的结构布局,才发现简单的色彩叠加背后,隐藏着极其复杂的排版逻辑和对比美学。这本书的价值,不仅仅在于它提供了多少精美的图案范本,更在于它提供了一种观察和处理“美”的方法论。它教会我们如何在有限的空间内,通过线条、留白和色彩的微妙平衡,营造出无限的意境。它像一本无声的教科书,教导我们如何用最古老的方式,去实现最高级的视觉表达。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有