具体描述

基本信息

书名:中国古村落丛书:栗园围(中国美古村落江西 赣州)

定价:220.00元

作者:廖小凤,赖一捷,罗杨

出版社:中国文史出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787503484100

字数:

页码:460

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

古村落是一个完整的生命体,有自己的外形和内核,有自己的精神和灵魂。保护古村落,绝不能被动地对抗岁月的磨蚀,而是更加注重对古村落人文生命的挖掘与扬弃。完整的古村落不仅包括民宅建筑、桥梁、祠堂、古戏台等丰富的物质文化遗产,同时还应包括与之密切关联的各种民俗、生产生活、婚丧嫁娶、民间信仰崇拜、民间艺术等口头的、无形的非物质文化遗产。理解古村落就可以理解中国文化的民族密码和历史细节,读懂古村落就可以读懂民间文化的百科全书。

目录

古村落:“天人合一”的美好家园

章 历史渊源

节 位置环境

第二节 历史归属

第三节 李氏源流

第四节 人口变迁

第五节 开基传说

第二章 建筑特色

节 风水观念

第二节 家堡合一

第三节 祠堂文化

第四节 书院武馆

第五节 民居宅院

第六节 公共空间

第七节 雕绘装饰

第三章 人文传统

节 宗族形态

第二节 崇宗敬祖

第三节 崇文重教

第四节 勤俭孝悌

第五节 行善尚义

第六节 传统山歌

第七节 语言传统

第四章 民俗风情

节 元宵香火龙

第二节 宴请礼俗

第三节 特色饮食

第四节 李氏婚俗

第五节 酿酒习俗

第六节 民问禁忌

第五章村民的信仰生活

节 土地公信仰

第二节 观音信仰

第三节 先锋信仰

第四节 祭祀习俗

第五节 民俗变迁

第六章 人物风采

节 先贤名士

第二节 村民群像

第七章 保护利用

节 村情民生

第二节 实践探索

附录

栗园围在江西的位置图

栗园围在龙南的位置图

栗园围在里仁的位置图

后记

作者介绍

文摘

《中国古村落丛书:栗园围(中国美古村落江西·赣州)》:

第五节开基传说不少古村,都有关于开基定居方面的传说故事,栗园围也是如此。《龙南橘瑞堂十修族谱》中载,李申甫徙居龙南迄今已700多年,繁衍二十八世,分支派出,瓜瓞绵延,远布于四川、重庆、万安、宁都、会昌、定南、全南、南康、赣县、赣州市等县市,徙居龙南本埠者更是东南西北四方。据村民报告说,李申甫的后裔无论走得多远,都统一打“橘瑞堂”的堂号。

由于课题需要,笔者对此进行了多次调查,查阅了相关史料,也有了一些新的发现。据清道光年间编撰的吉水谷村李氏史料文集《仰承集》(李桂榕先生提供的吉水谷村李氏史料文集)“仕籍”篇记载:李时,“时,字仲发,明洪武时,孝感瑞橘事,闻官赣州巡检。”《仰承集》“忠孝传”篇记载:“仲发公传,公讳时,字仲发,鼓楼西湖人也,居水东张公石。事母孝,母病思橘,非其时,诚心访求,遇人遗之,拜受进母,母病即愈。落橘子于床下,产树长盛,乃移床破瓦以承雨露,树成结实。佥谓孝感所致。

洪武间,有司上其事。诏蠲其役,授赣州巡检。南州颠道杨子恭,讳敏、号颠道,作橘瑞堂补传。”根据史料记述,演绎出一段曲折离奇且感人至深的孝道故事,题目是《杨万里与橘瑞堂》(李桂榕整理):龙南橘瑞堂开基祖李申甫的父亲名叫李时。李时的父亲李观世娶了两个老婆,但只有李时这个独生儿子。李时,又名仲发,吉水鼓楼西湖人,住在吉水东面一个叫张公石的地方。李时虽然是独子,却有7个儿子,长子名叫李申甫、次子德甫、三子宏甫、四子祥甫、五子仁甫、六子森甫、七子贤甫,从7个儿子的名字可以看出这是一个重视仁德的大家庭。那一年的冬天来得特别早,野旷天低,遍野苍凉,天气异常寒冷,李时的老母在寒冬的侵袭中久病不愈,茶饭不思,眼看着一天比一天消瘦。李时急在心里,却束手无策。一天,神情恍惚的母亲把李时叫到床前,告诉儿子说自己想吃东西,李时顿时眼前一亮,转忧为喜,立即问母亲想吃什么,他马上让家人做。母亲招了招手,李时把耳朵贴在母亲的嘴边,母亲说,她想吃橘子。李时以为自己听错了,让母亲重复一遍。这回他听得很真切,母亲是想吃橘子。这大冬天的,早过了摘橘子的季节,上哪儿找呀?李时一家人急得像热锅上的蚂蚁团团转。李时本来是当地出了名的孝子,他发动全家上下四处寻找橘子,没有找到橘子不说,有些人以为李时大冬天找橘子简直是脑子出了毛病,遭到一番奚落。李时并没有理会别人的冷嘲热讽,每天起早贪黑,渴了喝点凉水,累得走不动了就在路边坐一会儿,晚上就睡在别人的屋檐下或者找个歇脚的风雨亭,李时自己也不知道走了多少路,到过一些什么地方。那天天黑时分,他在路边遇见一个冻得缩成一团的老妇人,仔细看,老妇人头上裹着东头帕,脚上穿着一双露出脚趾的烂布鞋,浑身脏兮兮的,非常可怜。李时想到了自己的母亲,立即脱下身上的棉衣披在老妇人身上,并掏出身上仅剩的干粮放在老人手心里。做完这一切,李时继续往前走,和往常一样,见人就打听橘子的下落。第二天一大早,睡在风雨亭的李时睁开惺忪的眼睛,发现有件棉衣盖在身上,那分明是自己送给老妇人的棉衣,棉衣上面放着几颗金灿灿的橘子。李时似乎明白了是老妇人来过,他穿上棉衣,四处寻找老妇人的下落,可是怎么也没找到。李时回到家里,把橘子献给母亲,令人奇怪的是,不知道是赠橘子的老妇人有神功,还是李时的孝心感动了苍天,还是橘子本身的功效,李时的老母吃了几颗橘子后,一天比一天好起来,后竟然痊愈了。第二年春天发生了一件更加奇怪的事,李时母亲的床底下长出了橘子树,树越长越高,李时把母亲的床移开,揭开屋顶的瓦片让橘子树接受阳光雨露的照射,后结出圆溜溜的橘子。原来,李时的母亲见儿子求橘千辛万苦,不舍得把橘子里面的白色小子扔掉,悄悄珍藏在自己的床底下,床底下有泥土,且温润,所以长出橘子树来了。这件稀奇事一传十,十传百,在当地传为佳话,都说是李时的孝母之心感人至深,也感动了天地,以至于橘子树长在了屋子里。

南宋杰出诗人、宋绍兴二十四年(1154年)进土杨诚斋(杨万里),吉州吉水(今汀西省吉水县)人,特意为李时补写传记,并题写了“橘瑞堂”。

李时去世100多年以后,到了明朝洪武年间,朱元璋大力倡导孝道、嘉奖孝道之事,知府将李时孝母之事上奏朝廷,朝廷为了表彰李时孝母之事,诏令免除了李时子孙的赋役和劳役,还特别追授李时赣州巡检一职。

据此,“橘瑞堂”堂号来源于孝道,是不争的事实,但对于龙南橘瑞堂李氏开基,却有多个传说,其中一则为《申甫孝母》(根据李继来口述整理),另一则为《南迳口开基传说》(根据李邦添口述整理)。

……

序言

用户评价

说实话,我一开始对这种“丛书”类的书籍还有点保留,总觉得内容可能会比较零散或流于表面。但拿到手后,我才发现这套书的深度远超我的预期。它不仅仅是简单地罗列古村落的照片和基本信息,更像是一部人类学和建筑史的结合体。例如,书中对某些特定村落的社会组织结构,如宗族制度如何影响了村庄的规划和日常运作,都有着独到的见解。我尤其留意到其中关于某些传统手工艺的保留和传承的描述,这些内容往往是地方志中难以详述的部分。作者似乎花了很多时间进行田野调查,才能捕捉到那些正在逐渐消失的“活态文化”。每次翻阅,我都会被那些古老的生活智慧所震撼——在没有现代科技的年代,人们是如何通过集体的智慧来解决居住、生产和防御等一系列复杂问题的。这本书提供了一个观察和理解中国传统社会肌理的绝佳窗口,它让我开始重新思考现代城市发展中失去的一些宝贵元素。

评分真正让我感到惊喜的是,这本书在叙事上展现出一种独特的“游走感”。它没有采取那种严格的编年史或者地理区位划分,而是似乎跟随一个经验丰富的旅行者或学者,一步步地探索和记录。这种叙事方式让阅读过程充满了发现的乐趣。你会发现,即使是同一省份内的不同村落,其文化基因和建筑风格也会因为微小的地理差异而产生巨大的变化。作者巧妙地捕捉到了这种“同质性中的多样性”,并且用生动的语言将这些差异串联起来。阅读时,我常常会暂停下来,想象自己正走在那些青石板路上,听着远处传来的鸡鸣犬吠,感受那种久违的宁静。它成功地将一个宏大的主题(中国古村落)拆解成了一个个有血有肉、有个性有故事的微观世界,让人在历史的宏大叙事中找到情感的落脚点。

评分对于我这样并非专业研究建筑或历史的人来说,这本书最大的价值在于它的“可读性”和“普及性”。很多关于传统村落的学术著作往往因为术语过多、论证过于深奥而令人望而却步,但这一套丛书显然找到了一个很好的平衡点。它在保证学术严谨性的同时,大量运用了口语化、故事化的描述方式,使得那些复杂的文化现象变得易于理解和消化。比如,书中对某种传统门楼的结构介绍,不仅仅是画出剖面图,还会解释这个门楼在过去是如何作为家族地位的象征,以及它所承载的伦理观念。这种“解释性”的写作,极大地拉近了古老文化与现代读者的距离。它让我意识到,保护这些村落不仅仅是保护几栋老房子,更是保护一种与自然和谐共处的、经过时间检验的生活哲学。它唤醒了我对本土文化的敬畏之心。

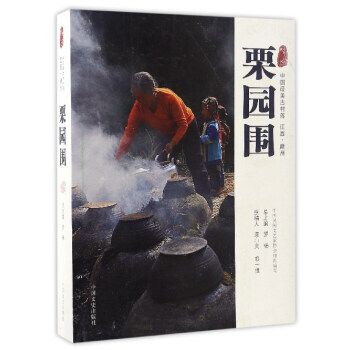

评分这套书的装帧设计和印刷质量也相当出色,这对于一本侧重视觉呈现的文化读物来说至关重要。纸张的质感很厚重,照片的色彩还原度非常高,尤其是那些表现夕阳下或晨雾中村落的照片,那种氛围感简直要溢出纸面。我个人对这种具有仪式感的阅读体验非常看重,好的物理载体能够极大地提升内容的接受度。此外,书中配图的排版布局也十分讲究,图文之间的留白处理得当,既保证了信息的传达,又不至于让读者感到压迫。这说明编辑和设计团队在制作过程中投入了极大的心血,他们明白,对于古村落这种需要静心品味的题材,视觉的舒适度是与知识的获取同等重要的。它不再是那种枯燥的学术报告,而更像是一本精美的画册,让人忍不住想一遍又一遍地摩挲和翻阅。

评分这部关于古村落的丛书,着实让我耳目一新。我一直对传统建筑和聚落文化抱有浓厚的兴趣,总觉得那些老房子里藏着无数历史的秘密和岁月的痕迹。这次翻开这套书,特别是其中关于江西赣州地区的一些介绍,那种扑面而来的乡土气息和淳朴民风,让人仿佛置身其中。书里对村落的选址、布局,以及建筑材料的运用,都有着非常细致的考量。比如,它会提到某个村庄是如何依山傍水,如何利用地势进行防御和采光,这些细节都体现了古人智慧的结晶。我特别欣赏作者在描述那些老宅时所用的笔触,那种对光影、对木结构纹理的细腻捕捉,让读者能感受到建筑本身所蕴含的生命力。当然,除了建筑本身,书中对当地风俗、生活习惯的穿插描写,也极大地丰富了内容的层次感。读完后,我感觉自己不仅是看了一本建筑图鉴,更像是在进行一场跨越时空的文化漫游,对赣南地区的传统生活有了更深刻的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有