具体描述

基本信息

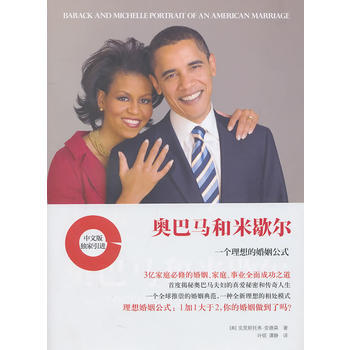

书名:奥巴马和米歇尔:一个理想的婚姻公式

定价:38.00元

作者:(美)安德森

出版社:广西科学技术出版社

出版日期:2011-03-01

ISBN:9787807635901

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.499kg

编辑推荐

★3亿家庭必修的:婚姻、家庭、事业全面成功之道!

★奥巴马**御用作者,首度揭秘奥巴马夫妇的真爱秘密和传奇人生!

★一个全球推崇的婚姻典范 一种全新理想的相处模式!

★理想婚姻公式:1加1大于2,你的婚姻做到了吗?!

★中文版引进,**首部描写奥巴马夫妇真实生活和婚姻真相的图书,《纽约时报》、《时代周刊》、《洛杉矶时报》、BBC、路透社等1000家全球重量级媒体争相报道。

★随书附赠50幅奥巴马家庭全真彩照,限量珍藏,收藏价值不可复制!

内容提要

奥巴马夫妇只用了短短4年时间就成功入主白宫,他们的政治成就让世界瞩目。他们的完美婚姻更是被所有人羡慕,推崇,视为楷模。

但他们的事业和家庭关系也并非一帆风顺。和其他普通夫妻一样,他们也曾面临事业失败,婚姻触礁,家庭悲剧。他们终齐心协力,跨过了这些难关。“每一个成功男人的背后,定会有一个默默奉献的女人”,身为美国*的奥巴马.米歇尔向世人证明:其实,每一个成功男人背后,都有一个既懂奋斗又会经营的女人。虽然不是每个女人都能有成为总统夫人,但是米歇尔的幸福秘诀确实值得每个迈入婚姻的女人细细品味。

奥巴马夫妇的婚姻代表了符合这个时代的,积极健康的婚姻价值观:两人各自身兼要职,却能很好的平衡事业成功和家庭稳定之间的关系,彼此既相敬如宾又不失情趣,而且勇于展现他们的情感和爱意——一次又一次。1加1大于2,是他们婚姻的真实写照,也可以成为我们审视自己婚姻的一个公式,两个人的结合,是否让你们的爱情更甜蜜,家庭更美满,事业更成功了呢?这本书将会为你首度揭秘奥巴马夫妇的婚姻生活和传奇人生,告诉你婚姻、家庭、事业全面成功的秘密!

目录

序言

巴拉克和我是互补的——作为伴侣,作为挚友,作为爱人。——米歇尔

章 矛盾重重的婚姻生活经历“起死回生”

我太太很生我的气,我们有了这个宝宝……

但我明白这并不是我生活的至高点。——巴拉克

哦,不,我并没有生气,我只是……精神紧张,压力很大.——米歇尔

第二章 奥巴马的身世和成长经历

我有些亲戚长得像伯尼?麦克;有些亲戚长得像玛格丽特?撒切尔。 ——巴拉克

因为他的童年,他成了一个不折不扣的“局外人”。——杰里?科尔曼,巴拉克的早期导师之一

我做了个深呼吸。这才是问题所在。——巴拉克

第三章 米歇尔的身世和成长经历

我常常这样调侃她,她是“芝加哥南岸版”的“奥奇与哈里特”,或是“宝贝智多星”。——巴拉克

我只不过是芝加哥南岸的一个普通黑人小女孩。——米歇尔

我们15年前发现没法让你闭嘴的时候,就知道你能够成功。——米歇尔的父母在1988年哈佛法学院年鉴上祝贺她的留言。

第四章 一个让人回味的爱情故事

回荡在我脑海中的她的声音,是我作出决定的动力。——巴拉克

让他恼火可是一件不容易的事情。

他的血压奇低无比。——米歇尔

第五章 新开始的政治生涯和酝酿的家庭危机

每个高飞的风筝都需要一个站在地上的人。这个人就是米歇尔。——阿维丝?拉威尔,他们的朋友

我完全信任她;但同时,她对我来说在某些方面仍然是个谜。——巴拉克

第六章 跌宕起伏的竞选之路,不是一个人在战斗

政治妻子的生活是很艰难的。

这也是巴拉克充满感激的原因。——米歇尔

如果我10岁,那么米歇尔就是11岁。她是我的“共谋者”。——巴拉克

他们是非常善于流露感情的一对。你可以经常看到他们互递眼神……——瓦莱丽?贾勒特,朋友

第七章 夫妻齐心全力冲刺后大选

我是那个该死的“让生活保持真实”的妻子。——米歇尔

如果我知道这件事会毁掉我的婚姻,我绝不会做它。——巴拉克

我总是对米歇尔说,要踏出生活的“舒适区”。但我没想到她会走得这么远。——玛丽安?罗宾逊

不不不,我才不会出轨。米歇尔会干掉我。——巴拉克

我妹妹不会和一个蠢蛋将就的。如果他真的那么蠢,他们现在就不会结婚了。——克雷格?罗宾逊

第八章 迎接历史性荣誉的时刻

她们遇到什么事情都很淡定。——巴拉克评价玛丽亚和萨沙

我们的孩子总是能够令人哄堂大笑。——米歇尔

作者介绍

克里斯托弗?安德森,奥巴马夫妇御用作者,《时代》杂志特约编辑,《人物》杂志高级编辑。已出版作品28部,被翻译为25个国家的语言。安德森曾为一系列出版物撰写过数百篇文章,包括《生活》杂志、《纽约时报》和《名利场》。

文摘

序言

用户评价

坦率地说,这本书初读时,我差点因为其略显学术化的探讨而感到些许疏离。它不像市面上那些畅销书那样,用夸张的标题和极端的案例来吸引眼球。相反,它更像是一篇精心打磨的社会学论文,深入剖析了“伙伴关系”这一复杂结构如何在文化、政治和个人情感的多重张力下得以维持。作者对“角色分工”的探讨尤其发人深省。她并没有固守传统的性别角色框架,而是巧妙地指出,一个成功的长期关系,关键在于双方是否能持续地、灵活地进行角色的协商和互补,而不是僵硬地分配任务。书中对“公共形象与私人生活”之间微妙界限的描述,极其细腻和真实。它揭示了,在聚光灯下生活,对任何关系都是一种巨大的考验,而他们如何建立起一套内部的、坚不可摧的默契来抵御外界的噪音,这部分内容简直就是一本高情商的生存指南。我需要反复阅读书中关于“有效倾听”的那几页,因为作者将倾听提升到了一种近乎“理解对方的宇宙观”的层面,而非仅仅停留在信息的接收上。这本书的价值在于,它迫使读者跳出自身的经验局限,用更宏大、更具包容性的视角去审视自己的人际关系网。

评分这本书的文字力量,在于它不回避“矛盾”和“不完美”。很多关于“榜样”的书籍,总喜欢将主人公塑造成完美无瑕的偶像,读起来让人倍感压力,觉得自己永远达不到那种高度。但这本厚重的作品,却以一种近乎散文诗的笔触,描绘了生活中的那些“小小的裂痕”。例如,书中描述了夫妻双方在重大决策前,那种在书房里沉默相对、各自消化信息的过程,那种不言而喻的理解和信任,比任何激烈的辩论都更具说服力。我个人认为,这本书最大的贡献在于它对“成长型思维”在亲密关系中的应用进行了生动的阐释。它告诉我们,关系不是一个静态的目标,而是一个动态的、需要持续学习和适应的过程。每一次挑战,都是一次升级,前提是你愿意放下旧有的认知,去学习新的相处之道。作者的语言风格非常注重节奏感,段落长短变化丰富,使得原本严肃的议题读起来充满了呼吸感,不会让人感到压抑。读完后,我感觉自己对“伙伴”这个词的理解被拓宽了,它不再仅仅是爱情的同义词,更是一种基于共同目标和相互支持的战略联盟。

评分这本书的结构安排,老实说,初看之下有些跳跃,但随着阅读的深入,我开始欣赏这种非线性的叙事手法。它不像传统传记那样按时间顺序铺陈,反而像是一张被打散重组的拼图,每一块碎片都代表了一种特定的价值观念或生活态度。有那么几章,它完全脱离了我们通常理解的“成功学”范畴,转而探讨了“如何平衡外部期望与内在自我认知”这一深刻主题。书中引用了大量的历史典故和文学作品进行旁征博引,但作者的功力在于,这些引用绝非故作高深,而是精准地契合了正在讲述的某个具体情境,起到画龙点睛的作用。我尤其被其中关于“韧性”的论述所吸引,它将韧性定义为一种“积极的适应性”,而非简单的“忍耐”。作者通过详实的案例分析,展示了主人公们如何在经历重大挫折后,不是急于恢复原状,而是利用这次重塑的机会,将弱点转化为新的优势。这种处理逆境的智慧,让我受益匪浅。全书的基调是乐观的,但绝不是那种盲目的乐观,它建立在对现实的深刻洞察和对人性的复杂理解之上。每一次翻页,都像是在进行一次小型的智力冒险,充满了发现的乐趣。

评分这本书,嗯,怎么说呢,它给我的感觉就像是走进了一座设计精巧、光线柔和的画廊,里面陈列的不是油画,而是关于“如何优雅地生活”的无数个瞬间切片。作者对于细节的捕捉能力简直令人惊叹。我特别喜欢其中关于“时间管理”的那一章,它不是那种枯燥的日程表罗列,而是深入探讨了如何在快节奏的现代生活中,为那些真正重要的事情——比如深入的阅读、心无旁骛的陪伴家人——挤出“黄金时间”。书里描绘了主人公如何通过一些看似微不足道的仪式感,将日常琐事提升到一种近乎哲学的层面。比如,他们对待早餐的专注,那种慢下来去品味食物本身的味道和此刻相处的宁静,让我反思自己过去匆匆吞咽的那些日子。更让我印象深刻的是,作者并没有将主人公塑造成不食人间烟火的圣人,而是坦诚地展示了他们在面对压力、意见不合时的真实反应。但有趣的是,他们处理冲突的方式,总是带着一种深思熟虑后的尊重和幽默感,这种成熟的处理方式,远比任何一本教人如何“吵架不伤感情”的书籍来得更有力量和实用性。整本书的文字风格是那种沉稳而富有韵律感的,读起来非常舒服,就像是在听一位饱经风霜的长者娓娓道来他的人生智慧,让人在不知不觉中就被那种积极、充满建设性的态度所感染。

评分令人惊喜的是,这本书并未沉溺于对过去成就的颂扬,而是将大量的篇幅投入到了对“未来愿景”的构建和维护上。它探讨了当个人目标与共同愿景发生偏离时,如何通过定期的“愿景校准会议”来重新对齐航向。这种前瞻性的思维模式,让我立刻联想到了企业管理中的战略规划,但作者将其温柔地融入到了家庭生活的叙事中,显得既务实又充满浪漫。书中关于“遗产和影响力的构建”的章节,更是超越了个人范畴,探讨了这对伴侣如何将他们的共同价值转化为对更广泛社区乃至世界的积极推动力。这种从“小我”到“大我”的自然延伸,让整本书的格局瞬间被拔高。文字中流淌着一种深沉的智慧,它不是那种急于给出答案的教条,而是鼓励读者自己去探索属于自己的“公式”。它不是告诉你应该怎么做,而是展示了为什么某些做法有效,以及背后的底层逻辑是什么。整本书的阅读体验,就像是进行了一次高质量的头脑风暴,充满了启发性和建设性的张力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有