具体描述

基本信息

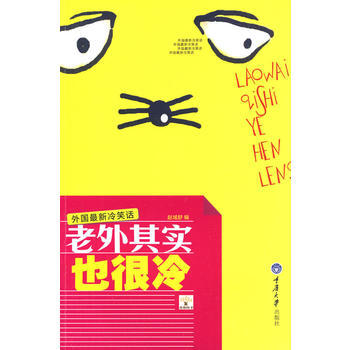

书名:老外其实也很冷

定价:19.80元

作者:赵域舒

出版社:重庆大学出版社

出版日期:2010-01-01

ISBN:9787562452027

字数:115000

页码:184

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:0.281kg

编辑推荐

儿子:妈妈,今天早上和爸爸一起坐公交车的时候,他叫我给一位女士让座。

妈妈:恩,你做了一件好事哦。

儿子:但是,妈妈,那时我坐在爸爸的腿上。

……

本书收录了此类风格生动活泼、幽默有趣的冷笑话、幽默故事几百则,其中一些很有趣的笑话,好多都能让你捧腹大笑。不失为佳节前馈赠幼子、嘉奖学业、培养幽默、舒筋活血的**礼品。

内容提要

该书编译国外网站上的各类冷笑话、幽默故事,风格生动活泼、幽默有趣。该书由8章不同主题的冷笑话组成。每个部分开篇配合一个整页漫画,主题下还会配合相应的小漫画。各章节内容大致为:1、外国政要笑话调侃;2、校园笑话;3、雷人动植物笑话;4、性情笑话;5、计算机笑话;6、杂烩无厘头;7、搞笑卡通。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

作为一个对社会现象和人际互动有着浓厚兴趣的读者,我购买《老外其实也很冷》这本书,很大程度上是被其“反常规”的书名所吸引。在当下信息爆炸的时代,许多关于外国人的书籍往往倾向于突出他们的“热情”、“自由”或“开放”,而“冷”这个字眼,无疑是一种挑战,也是一种反思的契机。我很好奇,作者是如何定义和展现这种“冷”的?是性格上的内敛,是沟通方式上的含蓄,还是在特定社会规则下的行为约束?我想,这背后一定有着深刻的文化根源和社会背景的解读。我期待这本书不仅仅是简单地罗列一些“老外”的“冷”故事,更希望能从中提炼出一些普遍性的跨文化沟通的经验和智慧。也许,这种“冷”并非我们所理解的负面情绪,而是一种尊重个人空间、重视隐私、或者基于理性判断的行为表现。这本书或许会帮助我打破一些固有的文化偏见,更加客观、全面地理解不同文化背景下的人们。我希望作者能够用细腻的笔触,描绘出这些“冷”背后的原因,以及我们应该如何去理解和适应。

评分《老外其实也很冷》这本书的书名,真的非常有趣,也很有颠覆性。在我过去的认知里,外国人,尤其是欧美人,给人的印象总是热情洋溢、直率坦诚,好像他们不会有什么“冷”的时候。但这个书名,却像一把钥匙,打开了我对这扇未知的门。我脑海中立刻浮现出各种可能性:这种“冷”是指他们内心深处的某种情感表达方式,还是指他们在某些场合下,会展现出一种我们东方人难以理解的理性或克制?我猜测,作者可能是一位有着丰富海外生活经验的人,通过自己的观察和体悟,来剖析这种“冷”背后的文化成因和社会现象。我非常期待,这本书能够提供一些具体的、鲜活的案例,让我能够跳出自己原有的思维框架,去理解那些可能被我们忽略的、外国人身上独特的“冷”的特质。它或许能帮助我更客观地看待文化差异,并在与外国人的交流中,掌握更有效的方式。

评分我选择《老外其实也很冷》这本书,纯粹是被它的标题所吸引。说实话,我之前对“老外”的印象,大多是比较热情、直率的,所以“冷”这个形容词,就好像一个问号,立刻勾起了我的好奇心。我不知道作者口中的“冷”究竟是指什么,是性格上的内敛,是表达方式上的含蓄,还是说,在某些特定的情境下,他们会表现出一种我们不太熟悉的、更审慎甚至有些疏离的态度。我一直对跨文化的研究和观察很感兴趣,也读过不少相关的书籍,但很多都偏向于理论分析,而这个书名,似乎预示着这本书会更加接地气,会通过一些生动的故事和细节来展现这种“冷”。我希望这本书能够带给我一些意想不到的发现,让我能够更加深入地理解不同文化背景下的人们的行为逻辑和情感表达方式。也许,读完这本书,我能更清楚地认识到,我们对“老外”的刻板印象,其实可能存在很大的偏差。

评分《老外其实也很冷》这个书名,一下子就抓住了我的眼球,它似乎在挑战我对外国人的传统印象。一直以来,我们接触到的很多关于外国人的描述,都充满了热情、开放、甚至有些过于“外放”的特点,但“冷”这个字眼,却带着一种别样的意味,让我觉得这本书一定有不同寻常的角度。我猜想,作者可能是想通过一些具体的、生活化的事例,来揭示外国人身上那些不为人知的、更内敛、更理智、或者更需要我们去理解的一面。这种“冷”,或许不是我们理解的那种冷漠,而是一种文化差异下的自我保护机制,一种注重个人空间和隐私的表现,又或者是在特定社交场合下的一种得体的回应。我非常好奇,这本书会给我带来怎样的故事和思考。它会不会让我对那些曾经的“外国人印象”进行一次重新的梳理和审视?我期待这本书能够提供一些超越表面现象的洞察,让我们在与外国人的交往中,能有更深的理解和更恰当的沟通。

评分这本书的书名《老外其实也很冷》真是让我眼前一亮,当下就勾起了我的好奇心。我一直觉得外国人,尤其是西方人,给人的印象大多是热情奔放、乐于交流的,而“冷”这个字眼,就好像一扇紧闭的窗户,让我不禁想探究窗户后面隐藏着怎样的风景。这不禁让我想起我之前接触过的一些关于跨文化交流的书籍,它们常常从宏观角度分析不同文化背景下的行为模式和沟通方式,但往往缺乏一些更具象、更贴近生活的小故事。《老外其实也很冷》这个名字,预示着它可能不像那些理论性强的著作那样,而是会通过一个个生动的故事,去揭示那些我们可能忽略的、外国人在某些情境下的真实反应。我猜测,作者可能是一位有长期在国外生活或者与外国人深度接触的经历,所以才能捕捉到这种“冷”的细节。这种“冷”,也许并非是冷漠,而是一种文化差异下的自我保护,一种内敛的表达方式,或者是在特定情境下的理性思考。我非常期待这本书能够带我走进一个不一样的“老外”世界,重新审视那些我们习以为常的文化刻板印象。它会像一面镜子,让我们在看到别人的“冷”的同时,也反思我们自己文化中的某些“热”是否也让别人感到不适。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![快速完成的可爱刺绣花样500例 [日]E&G创意著 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29878441985/5b39bafaN37dff685.jpg)

![现在想穿的手编毛衣 [日]SAICHIKA pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29879434783/5b39c07dN22f1ce21.jpg)