具体描述

基本信息

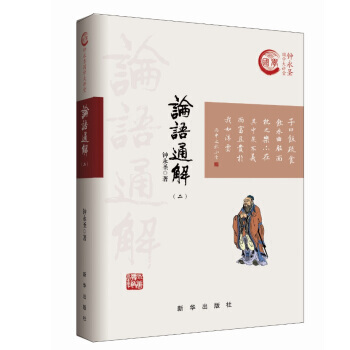

书名:论语通解(二)

定价:60.00元

作者:钟永圣

出版社:新华出版社

出版日期:2017-03-01

ISBN:9787516628423

字数:

页码:432

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

1. 名家执笔,精心编著;

n2. 文本厚重,阅读性强;

n3。 寓理于事,深入浅出。

n内容提要

本书是已经出版的《论语通解(一)》一书的姊妹篇,续集,内容包括作者第十四讲至二十四将的内容。本书作者以亲和力的语言和轻松的讲座方式呈现给读者。作者通过自己对《论语》经典著作的深刻地理解和切身地体悟,结合当前读者工作生活中的困惑,进行了通俗地讲解和阐释。

n目录

(十三)

n《里仁第四》是《论语》的核心,作者进一步阐明“里仁为美”的意义和作用,只有“里仁”的人,才能“致知”,才能“久处约”,才能精通经典,才能功成身退。作者通过介绍自己的心路历程,强调居心的重要,真正的传承是不收费的,真正的仁者是不生病的;同时,要在五伦当中修炼自己,把握中道,活出精彩,活出健康。

n再述《里仁》…………………………………………………… 2

n连续用功………………………………………………………… 3

n“简”需智慧…………………………………………………… 5

n求道了道………………………………………………………… 8

n心路历程………………………………………………………… 10

n居心为要………………………………………………………… 14

n真传无价………………………………………………………… 17

n病者过也………………………………………………………… 19

n和睦五伦………………………………………………………… 22

n和气生财………………………………………………………… 24

n印证经典………………………………………………………… 25

n真请真教………………………………………………………… 26

n把握中道………………………………………………………… 29

nn

(十四)

n羊年的讲仍然是《里仁篇》,可见“里仁”之重要。一个人真正理解,真正做到里仁,便是圣人的境界。本篇着重谈“心”,只要心向善,把心立在仁上,就会身体健康、家庭幸福、事业发展,而做到这些并不难,因为道不远人,人人都是尧舜。修学程度与心相应,心纯净到什么程度,也就是修学到什么程度。

n阐述机缘………………………………………………………… 34

n夫子境界………………………………………………………… 36

n一心化现………………………………………………………… 38

n回心向善………………………………………………………… 39

n观过知仁………………………………………………………… 44

n道不远人………………………………………………………… 47

n放利多怨………………………………………………………… 51

n礼让为国………………………………………………………… 53

n立仁立德………………………………………………………… 55

n只求自己………………………………………………………… 58

n顺应天性………………………………………………………… 60

n孔门传法………………………………………………………… 61

n修学在心………………………………………………………… 64

nn

(十五)

n本讲是《里仁篇》的后一讲,作者重点向大家解释天地两仪贯穿家庭伦理和身心生理的秘密,从作者本人的修学过程而言,学习儒家学到后,完全可以体会天人合一的境界。本讲指明了修学的根本,从家庭开始,从孝敬父母开始。

n圆满《里仁》…………………………………………………… 70

n见贤思齐………………………………………………………… 72

n怎样“见”“思”……………………………………………… 76

n念念装阳………………………………………………………… 78

n印宗六祖………………………………………………………… 81

n回观自省………………………………………………………… 85

n再讲五行………………………………………………………… 86

n解“八妙相”…………………………………………………… 88

n以经解经………………………………………………………… 92

n孝敬父母………………………………………………………… 93

n保护元精………………………………………………………… 95

n圆满文化………………………………………………………… 96

n落实仁心………………………………………………………… 98

n君子特征………………………………………………………… 102

n等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

n作者介绍

钟永圣,经济学博士。大连儒学会创会副会长,辽宁省首届佳写书人奖获得者和辽宁省委讲师团美讲师。《中国青年》杂志“传承”专栏作者和封面人物(2014年8期),大连市“学习论坛—中华传统文化讲座”《论语通解》主讲人。近三年来,应财政部、保监会等国家部委和党政机关,清华大学、北京大学、武汉大学等高校的邀请,公益讲座逾80场。主要著作有:《中国经典经济学》《中国传统经济学智慧》《中华经典十二部浅说》《论语通解(一)》等。

n文摘

体悟天心

n——《论语通解》自序

n圣人,是从人类种种劣行中“剩下来”的人,是在人类种种懿行中“道盛德至善”的人,是在熄灭人类自身种种恶念的战斗中“取得胜利”的人。

n孔子远祖是商代的贵族,原姓“子”,所以“子曰”带有“老祖宗说”的味道;“ 孔”字在春秋时期如果不做姓,是“大”的意思,例如《道德经》第三十八章开头说“孔德之容,惟道是从”,所以“孔圣人”在春秋时期意味着“大圣人”。孔子不是死后被人捧出来的,他在中年时期就已经有圣人之名;孔子学说不是“封建统治阶级用来统治人民的工具”,它是天地自然之理化为人伦的通则,并非是个人在学术、概念、知识意义上的臆造。

n当今许多学人,包括一些受过高等教育的人,一些自诩是中国传统文化学者的人,甚至包括一些出版过几本有关孔子思想言行书籍的人,都或多或少以个人偏见误会、误解、误读了孔子及《论语》。究其主要原因,就在于孔子及其弟子是“修之于身,其德乃真”,所说即所行,而今天的一些学者常常所说非所行,甚至学术的表达和真实的行为毫不相干,这就不能理解孔子“天人本一”的觉悟境界。于是孔子及其学说常常在2500年后“躺着中枪”。它提醒我们,不能轻易地以己之心度君子之腹,不能自己没有悟到就贬低圣贤的真诚与涵养。恰如电影《孔子》中南子的一句台词所说:人们很容易经历孔子所经历的挫折和痛苦,但是却未必能够领略孔子在经历这些挫折和痛苦时所达到的境界。

n孔子到底什么境界呢?

n我们先看弟子们眼中的孔子。在《论语·公冶长第五》中记载,堪称政治家、外交家、经济家和风水大师的子贡说:“ 夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”说明孔子通达心性和天道的境界是连子贡这样的孔门高足也难以企及的。在《论语·子罕第九》中记载,颜渊喟然叹曰:“ 仰之弥高,钻之弥深,瞻之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能,既竭吾才,如有所立卓尔。虽欲从之,末由也已。”颜回在孔门弟子中以勤奋好学著称,天资超迈,一闻全解,箪食瓢饮,安贫乐道,是《庄子·大宗师》篇记载的“离形去知、同于大通”的得道人士,是到了唐朝被李世民奉为“先师”、享受国家供奉的人物,他眼中的孔子弥高弥深,令人衷心赞叹,难道不够令人信服孔子吗?难道当今那些动不动就批评孔子及其学说的人其修养、风骨、品位都在颜回之上?甚至在孔子之上?

n我们再看孔子自己话语中透露出的信息和境界。在迫不得已按照礼法见了卫灵公夫人“寡小君”南子之后,面对给自己脸色看的子路,孔子说了一句泄露自己修为境界的话:“ 予所否者,天厌之!天厌之!”我所否定的,上天也不会喜欢——不到天人合一的境界,谁敢说这样的话?在《论语·述而第七》中记载,孔子说“天生德于予,桓魋其如予何?”又在《论语·子罕第九》记载,匡人认错了人,想

n要杀孔子复仇,孔子说:“ 天不丧斯文,匡人其如予何?”对自己的德行、天命了了分明,在生死危急的关头,毫不怀疑,毫不胆怯,毫不慌张,镇定自若,从容应对,世间有几人能够做到?孔子在活着的时候,即以德行、学问、能力名闻天下,以至于本国权臣嫉妒害怕,列国君臣期许与忌惮交织;以贫贱之身份地位感得弟子三千,莫不衷心服膺,这些当今又有几人能够做到?

n《黄帝内经》有言,“ 天之在我者,德也”,圣人心就是天心。天心无字,圣人有言,读圣人之言可知天心,天心圆满就是修行成就。孔子七十岁时“从心所欲不逾矩”,已是华枝春满,无可怀疑。

n我上大学的时候,正流行美国人萨缪尔森的第十四版《经济学》。在序言中,这位获得了1970年诺贝尔经济学纪念奖的老先生写道:如果自己可以给一个国家写经济学教材,他就不会在乎谁制定法律。我当时不明白这句话的分量和含义,二十年后,我才领悟到:如果能够为一个国家的人民讲解《论语》,确实就不必在乎谁当了官、谁发了财、谁一夜成名,不但不必在乎谁制定法律,也不必在乎谁得诺贝尔经济学纪念奖。

n在主席2013年11月曲阜视察之后,大连市委宣传部就迅速响应,在我自己还没有充分思想准备的情况下,要求系统讲解《论语》的公益道德讲坛就已经在当年12月15日正式开始了!在宣传部所属文明办和学习办的先后主持下,完全面对市民开放的《论语通解》讲座已经历时将近两年。本书就是此轮《论语通解》讲座的文字整理稿。

n两千多年来,解释《论语》的著作可谓“汗牛充栋”。但是,我恳切地希望炎黄子孙们能够注意到一个历史事实:汉据、训诂的兴起,是因为在焚书坑儒和秦末战乱之后,许多经典文本都丧失了,进入和平安定的年代,许多经文都是靠着老先生和幸存下来的儒生依靠童子功背诵出来的。由于地域、方言和记忆误差等因素,难免出现个别字词章句不尽相同的情况。为了校正文本,汉儒根据实际需要兴起了考据和训诂等学术工作,但是这些“技术性的”研究并非儒学或者孔门思想的本身。到了清代,无论叫复兴汉学,还是兴起朴学,都是残酷的逼迫的产物。因为个人发挥解释经文难免被曲解,“ 欲加之罪,何患无辞”,而“考古”式校正字词的学问与意识形态立场无关,所以成为清代学术现象的一大主流。可是,所有这些被胡适批评为“故纸堆学术”的研究,顶多是帮助我们无限接近古本的原貌,而绝非孔子活生生思想的再现。

n因此,把考据、训诂的学术当作“儒学”,是儒学真正复兴的大障碍!因为它和教育人无关,和改变人们错误的思想言行无关,特别是和作者本人的德行操守无关,就造成了“知行分离”的恶果,贻害无穷。针对这一现实,我们提出“体会”的学习方法:用学者自己的真实人生去明白文字背后的精神,而不是用脑子去臆想字句的含义。也就是说,《论语》上的道理,我们在生活中做到了才算数。关键的是把自己的心定住在“圣人境界”,此谓立志,然后根据自己的现实条件,在吃穿住行等生活的方方面面,由浅入深,由易到难,由简到繁,逐条做到,则圣业可期而道业可成。有人说“圣人境界只有圣人知道”,我们不能妄自菲薄,不敢承当,要坚信自己纯净的本性和圣人是完全一样的,当我们能够做到经文上的要求,就叫“人经合一”,则《论语》二十章都是我们自己的;如果人做不好,纵使二十章倒背如流,也没有一章是我们的。

n当我们按照《论语》的标准去做人行事,我们就在事实上把孔子请回到了人间。孔子就以有血有肉,活生生的人的方式,回到我们中间。有圣人行世,才有的文化精神,才有的盛世。

n序言

无

用户评价

作为一个业余的历史爱好者,我发现阅读古代典籍时最大的障碍往往在于文化背景知识的缺失。很多看似简单的词句,背后隐藏着那个时代特有的社会结构和思维模式。这本书在这一点上做得非常到位,它不仅仅是对字面意思的解释,更像是构建了一个完整的文化“脚手架”,帮助读者搭建起理解原文所需的知识体系。我尤其欣赏它在注释中穿插的一些相关历史事件或人物小传,这些补充材料如同一个个生动的案例,让抽象的道德规范立刻鲜活了起来。相比那些只是简单罗列解释的工具书,这种将文本与历史脉络紧密结合的编排方式,极大地提升了阅读的沉浸感和理解的深度,使得每一次翻页都充满了发现的乐趣。

评分我最近在寻找一些能够真正深入理解古代经典语境的读物,市面上很多注疏版本,要么过于晦涩难懂,要么为了追求通俗而牺牲了原义的深度。这本书的文字风格,至少从我初步翻阅的几章来看,似乎找到了一个绝佳的平衡点。它没有那种高高在上的学术腔调,读起来非常流畅自然,仿佛一位博学的长者在身边娓娓道来,将那些看似深奥的道理,用贴近生活的语言进行了阐释。尤其是一些涉及古代礼仪和人伦关系的章节,作者的解读既尊重了历史的原貌,又对现代人理解其中的精髓提供了非常实际的视角,避免了生硬的“穿越感”。这种既有历史厚重感又不失时代温度的叙述方式,是当下很多解读类书籍所欠缺的,让人感觉读起来非常过瘾,仿佛迷雾散去,茅塞顿开。

评分这本书给我的整体感觉是“扎实而有温度”。它不像某些学术著作那样冰冷地陈列事实和理论,也不像某些通俗读物那样流于表面、缺乏根基。它成功地在严谨的考据和亲切的教导之间找到了一个完美的落点。我读到某一章节时,忽然对“君子”的自我修养有了更深层次的体悟,那种感觉不是被强迫接受说教,而是在作者的引导下,自己一步步走向了理解的彼岸。这种潜移默化的影响,才是真正优秀哲学著作的魅力所在。它让人在阅读的过程中,不自觉地开始反思自己的言行举止,将书中的智慧与现实生活进行对照和实践,这种实践指导性是衡量一本经典解读书籍价值的重要标尺。

评分这本书的排版和字号选择,充分体现了对读者友好度的考量。长时间面对密集的古文和注释,对视力确实是个挑战。这本书的字体选择非常经典耐看,字号适中,行间距也处理得当,即使在光线不佳的环境下阅读,眼睛也不会感到明显的酸涩。更重要的是,重点内容和注释之间的区分度做得非常好,使得读者可以根据自己的需求,选择性地深入研读,而不会被信息的洪流淹没。这种清晰的视觉层级结构,极大地优化了学习效率,让我能够更专注于内容本身,而不是费力地去区分哪些是原文,哪些是解说。对于经常需要带着笔做标记和思考的读者来说,这简直是一种福音。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种沉稳中透着雅致的气息,拿在手里就有一种想细细品读的冲动。纸张的质感也非常好,印刷清晰,字里行间都透露着出版方对经典的敬畏之心。我最近迷上了古代哲学,尤其是儒家思想,读了很多不同的版本和注疏,但像这样将传统美学与现代阅读体验结合得如此恰到好处的,实在不多见。封面那种留白的处理,让人的心境一下子就沉静了下来,仿佛已经被带入了一个可以与古人对话的清幽境界。拿到书的那一刻,就觉得这不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。尤其是书脊的设计,既稳固又方便翻阅,长时间阅读也不会感到疲惫,细节之处见真章,看得出编辑团队在打磨这本书时是下了大功夫的。希望接下来的阅读体验也能和这精美的外壳一样令人愉悦和充实。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有