具体描述

基本信息

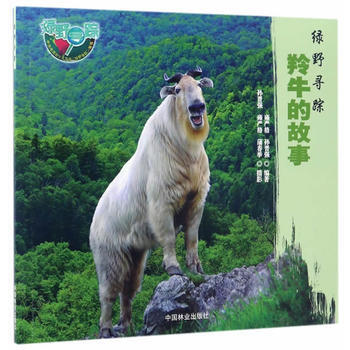

书名:羚牛的故事(绿野寻踪)

定价:20.00元

作者:雍严格,孙晋强;蒲春举 摄影

出版社:中国林业出版社

出版日期:2016-12-01

ISBN:9787503888939

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

无

内容提要

羚牛,作为陆地生态中的大型哺乳动物,在生态系统中有着不可替代的作用。它与其他生物物种之间相互依存,相互制约。因为有秦岭羚牛和秦岭*的存在,使得秦岭生态系统和生物链保持了动态平衡和稳定,各种生物在不断变化的环境中生存和发展。

《绿野寻踪:羚牛的故事》浓缩了羚牛的生态生物学特征,再现了羚牛的野性世界,向读者揭示了羚牛的情感和行为模式。让我们共同努力,使秦岭中后的大型野生动物——羚牛能够与人类和谐共处。

目录

篇 认识羚牛

有着“四不像”的体形

是牛还是羚?

不同亚种的特征

秦岭体型大的动物

第二篇 生活环境

栖居在高山

四季的选择

夜间栖息地

攀崖高手

第三篇 种群结构

体貌特征

辨别雌雄

母系社会

第四篇 繁衍后代

繁殖行为

生仔

羚牛“幼儿园”

幼仔游戏

第五篇 生活习性

集群

生活规律

夏天的故事

第六篇 觅食

啃食植物

食物种类

舔盐

饮水

山道

第七篇 羚牛的邻居

生活在同一片森林的伙伴

天敌

第八篇 与人类的关系

相处和谐

发生冲突

疾病

保护现状

作者介绍

雍严格,1949年出生,曾任陕西佛坪国家自然保护区高级工程师,*研究中心主任。全国*保护管理咨询专家,在职研究生学历。几十年穿梭在秦岭腹地密林中保护研究*和秦岭羚牛等珍稀野生动物,从一位护林员成长为*专家和野生动物摄影师。

先后在外学术及科普刊物上发表研究论文40余篇,科普文章100多篇。荣获国家和省、部级科学技术奖10多项。曾与他人合作出版摄影画册3部,个人出版了《野生*》、《守望*》及《绿野寻踪——*》。

退休之后仍以自然摄影练体强身,以科普写作醒脑练心。《羚牛的故事》之后,还将有很多的故事奉献给读者朋友。

文摘

序言

无

用户评价

终于翻完了这本《羚牛的故事(绿野寻踪)》,虽然书名里带着“故事”二字,但它远不止于一篇童话,更像是一次深入山野的科学考察报告,充满了严谨的观察和细致的记录。作者雍严格和孙晋强,以及摄影师蒲春举,他们共同构建了一个关于羚牛这个神秘生灵的微观世界。我印象最深刻的是书中对羚牛习性的描述,那种在极寒环境下,它们如何利用自身的生理结构和行为策略来生存,简直是一场关于生命智慧的精彩演绎。书中详细阐述了羚牛的迁徙路线,它们如何在春夏之交,从低海拔的山坡迁往高处的草甸,寻找最鲜嫩的牧草,以及秋天又如何原路返回,为即将到来的严冬做准备。作者们用生动但不失科学性的语言,描绘了羚牛在不同季节的食物构成,它们对植物种类的选择,以及这种选择背后可能存在的生态意义。更令人惊叹的是,书中还涉及到了羚牛的社会结构,族群的组成、领导者的确立、幼崽的抚育方式等等,这些细节的呈现,让我看到了一个比我想象中更为复杂和有趣的羚牛王国。整本书读下来,仿佛我亲身经历了一次在青藏高原上的徒步,跟随作者的笔触,一点点揭开羚牛神秘的面纱,对它们有了全新的认识。

评分《羚牛的故事(绿野寻踪)》绝非一本简单的科普读物,它更像是一封写给大自然的深情情书,充满了作者们对羚牛这个物种的深切关怀和独特观察。我从书中感受到了一种超越文字的力量,那是一种对生命的敬畏,对自然法则的理解,以及对每一个微小生命存在价值的肯定。书中对羚牛社会行为的描写尤为细腻,它们如何形成稳定的社群,成员之间的互动关系,以及在面对外部威胁时如何协同合作,这些都展现了羚牛不同于个体生存的复杂社会属性。我反复回味书中关于羚牛繁殖和育幼的章节,从求偶的仪式到母羚牛对幼崽无微不至的呵护,再到幼崽的独立过程,每一个细节都充满了生命的温情和自然的智慧。蒲春举的摄影作品,更是将这种温情和智慧凝固在画面中,羚牛母子依偎的场景,或是羚牛在雪山背景下孤独而坚毅的身影,都让人心生感慨。这本书让我看到了生命的顽强,也感受到了大自然深邃而宁静的美。

评分《羚牛的故事(绿野寻踪)》给我带来的震撼,不仅仅是知识的增长,更是情感上的触动。在阅读过程中,我仿佛置身于作者们所描绘的广袤高原,感受着那里的风霜雨雪,也感受着羚牛们在极端环境中坚韧不拔的生命力。那些由蒲春举先生捕捉到的画面,更是赋予了文字生命,羚牛那充满力量的身姿,在崎岖的山路上奔跑的矫健,以及它们在群体中互相依偎的温情,都深深地烙印在了我的脑海里。我特别喜欢书中关于羚牛幼崽的章节,从出生时的脆弱,到逐渐成长,学会在危险中保护自己,再到最终融入群体,每一个阶段都充满了生命的奇迹。作者们没有回避羚牛生存的艰难,比如面对天敌的威胁,或者在食物匮乏的季节如何度过难关,但他们用一种客观而充满尊重的态度去呈现,让我们看到了生命本身的顽强和伟大。读完这本书,我不仅仅了解了羚牛,更是对自然界中每一个生命的生存不易有了更深的理解,也更加敬畏这片古老而壮丽的土地。

评分这是一本让我耳目一新的关于野生动物的书籍。与其说是“故事”,不如说它是一份关于羚牛这个物种的深度田野调查报告,充满了科学的严谨性和对自然世界的敬畏。作者雍严格、孙晋强在书中对于羚牛的每一个行为、每一个习性的阐释,都建立在长时间的观察和扎实的科学研究之上。我尤其欣赏书中对于羚牛在不同海拔、不同季节的活动范围和生态位进行的详细分析。比如,他们如何根据季节变化,巧妙地选择最适合生存的区域,以及羚牛在整个生态系统中所扮演的角色,这些都为我打开了一个全新的视角。摄影师蒲春举的加入,则让这份报告更加生动和立体。那些高清的照片,真实地记录了羚牛在自然栖息地中的状态,无论是它们在险峻山崖上的身影,还是在雪地里觅食的场景,都极具视觉冲击力,也增强了书中内容的真实性和感染力。读这本书,我感觉自己像是在跟着两位生物学家深入青藏高原,进行一场充满发现的科考之旅。

评分当我翻开《羚牛的故事(绿野寻踪)》,并没有预设它会是一本怎样的书,然而,它却以一种出乎意料的深度和广度,重新定义了我对“动物故事”的认知。这不再是简单的叙事,而是一次对羚牛生命轨迹的全面溯源和深度剖析。雍严格、孙晋强两位作者的笔触,不仅仅是在讲述一只羚牛的故事,更是在描绘一个物种在极端自然环境中生存、繁衍、演化的宏大画卷。书中对于羚牛与环境的互动,例如它们如何适应高原稀薄的空气,如何在严酷的气候中寻找食物,以及它们对当地植物群落的影响,这些内容都让我对自然界的相互依存关系有了更深刻的认识。蒲春举的摄影作品,更是为这份报告增添了无与伦比的视觉冲击力,那些羚牛在雪域高原上奔跑、跳跃、休憩的瞬间,如同电影画面般定格,让人身临其境。读完这本书,我不仅对羚牛这个物种有了更全面的了解,更重要的是,它激起了我对保护自然、尊重生命的强烈共鸣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![鳞甲有灵——西方经典手绘爬行动物 [法]杜梅里,[奥地利]费卿格 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29779463345/5b35da98Nfb9c08d7.jpg)