具体描述

基本信息

书名:跨文化对话 26辑

定价:52.00元

售价:35.4元,便宜16.6元,折扣68

作者:乐黛云

出版社:生活.读书.新知三联书店

出版日期:2010-07-01

ISBN:9787108034298

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.381kg

编辑推荐

内容提要

《跨文化对话》丛书由北京大学跨文化研究中心、南京大学比较文学与比较文化研究所、中国文化书院跨文化研究院与欧洲跨文化研究院等机构的中外学者组成学术委员会。其宗旨在于打破学科和文化的单一性,从政治、文化和社会思想等各方面促进中外思想交流,增进相互了解。关注国内外文化热点和国际社会重大问题,同时推出中西方知识精英和一线思想家的*成果。当今跨文化现象受到全世界的普遍关注,但作为大型、高端和的丛书,《跨文化对话》当属开拓者,已经走在中西方跨文化对话的时代前沿。

本辑以乐黛云与杜维明的访谈开篇,首先讨论了“是多元现代性,还是现代性又多元发展”的问题,杜维明教授认为,应该是西方“一根而发”,而“在地生根”,形成了多元的现代性。本辑的主打栏目是生态文明,七篇文章分别从美学、符号学、哲学、心理学等方面,讨论了当态文明各方面的重大问题,提出了,为了让过量生产和能源消耗的机器减速,文明的政治必将成为的出路;提出了,“生态整体主义”与“环境主义”的区分等等问题。

目录

卷首语

主题访谈

是多元现代性,还是一元现代性有多元发展?

生态文明新思考

试论生态美学的研究对象

诗人与自然之死——关于梭罗与陶渊明的比较研究

从“全球符号学”到“灾难符号学”

从人物异同论看朱熹的生态观

生态文明与人类的可持续发展

生态视角的人文社科研究之关键问题

全球范围内的美国环境想象——生态全球主义者的反应

专论

文明的政治

《文明的政治》译后记

跨学科研讨

纵观西方科学发展:一个传统,两次革命

香港中文大学文化研究所所长 陈方正

自然哲学和科学的观念——从《继承与叛逆:现代科学为何出现于西方》谈起

对金观涛就《继承与叛逆》所作评论的回应

对话顾彬

作家的语言、声音及其他:访谈顾彬

漫议顾彬

方法论研究

文化相异性个案研究的多重空间

数字化人文研究的个案方法

古典新读

学者的使命——赞美费希特“大丈夫的思想方式”

“和而不同”新义:一个传统观念的莱维纳斯(Levinas)式解读

荷马史诗的传统与独创——评口头程式理论 陈戎女(北语比较文学教授)

奥列金的《》解释中的意义观

自觉·绝望·忍受——关于《哈姆雷特》一段台词的阐释

圆桌笔谈:中外文学关系研究的理论与方法

主持人语

“双边文学关系”的研究范式问题——兼论中外文学关系研究的核心问题

中外文学关系研究的主体立场及方法刍议

为了一种新实证主义

应在比较文学研究中提倡“比较语义学”的方法

文学交流史中翻译之位相

世界文学视域中的中外文学关系研究

中外文化交流中的中国话语权

中外文学关系研究中应该注意的展开的两个问题

说东道西

中国瓷偶与龙文化在欧洲的传播--兼论文化差异及对“它者”的审美

域外奇书——内扎米阿鲁兹依的《四类英才》漫议

第二轴心时代的福音书——《室利罗摩克里希那言行录》

信息窗

赵白生教授在哈佛发表主题演讲——“世界文学”的中国模式

山东尼山会议探讨儒家思想的意义

东亚文化交涉学会在大阪成立

比较人文研究中心成立

第五届“中国文学人类学年会”即将召开

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书的封面设计非常吸引人,我第一眼看到就被那精心挑选的色彩搭配和字体所打动。它散发着一种沉静而又充满活力的气息,仿佛预示着一场思想的盛宴即将开启。翻开书页,一股淡淡的纸墨香扑鼻而来,这是我一直以来对实体书的情感寄托。目录的编排也十分清晰,让我对本书的整体结构有了初步的了解,每一章节的标题都引发了我强烈的好奇心,迫不及待地想 dive into the world of ideas it holds. 尽管我还未深入阅读,但单凭这精致的装帧和充满智慧的目录,我就已经对这本书的价值充满期待。我知道,在这样一个信息爆炸的时代,一本真正能触动人心的好书是多么难得。这本书给我带来的第一印象,就是它承载着某种深邃的思考,一种跨越时空界限的对话。我喜欢这种感觉,它让我觉得,阅读不仅仅是获取信息,更是一次与作者、与世界、与更广阔的自我进行的深度交流。我甚至开始想象,书中那些精心设计的排版,是否也在无声地诉说着某种关于沟通与理解的哲理。

评分阅读体验的舒适度对我来说至关重要,而这本书在这方面做得相当出色。书的纸张选用恰到好处,既不会太薄导致墨水晕染,也不会太厚重影响翻阅的流畅性。我喜欢那种略带磨砂质感的触感,让我在翻书时有一种实在的把握感。字体的大小和行间距也经过了精心的设计,即使长时间阅读也不会感到眼睛疲劳,这是许多现代出版物所忽视的细节。每次拿起这本书,都像是在享受一种宁静的仪式,将自己从喧嚣的现实中抽离出来,沉浸在一个纯粹的知识世界里。我尤其欣赏它没有过多的插图或花哨的装饰,而是将重点放在了文字本身的力量上。这种朴素而又内敛的设计风格,反而更加凸显了内容的重要性,让我更加专注于作者的思想和论述。它让我感受到一种回归阅读本质的愉悦,一种纯粹的心灵对话。这种细致入微的关怀,让我在每一次阅读过程中都感到一种被尊重的愉悦。

评分这本书的语言风格,尽管我尚未深入,但仅从书名和一些零散的文字来看,就透露出一种成熟和内敛的气质。它没有浮夸的辞藻,也没有刻意的卖弄,而是以一种温和而坚定的力量,引导读者去思考。我期待它能够带来一种启发性的阅读体验,让我能够从新的角度审视自己,审视这个多元的世界。我喜欢那种能够引起共鸣的文字,它不一定惊心动魄,但却能在字里行间触动人心最柔软的部分。我相信,这本书所蕴含的智慧,一定能够以一种润物细无声的方式,悄悄地改变我的认知,拓宽我的视野。这种对语言的克制和对思想的追求,是我对一本好书的最高期待。

评分这本书的封面图案,给我留下了深刻的印象。它似乎并非那种写实或具象的描绘,而是一种更抽象、更具象征意义的表达。那交织的线条、跳跃的色彩,在我看来,隐喻着不同文化之间的碰撞、融合与理解。它没有明确指向某个具体的场景或人物,而是将想象的空间留给了读者。我常常会在工作之余,望着书的封面发呆,试图从中解读出更多的信息和寓意。这是一种潜移默化的影响,它在开始阅读之前,就已经在我的心中播下了关于“对话”和“跨越”的种子。这种艺术性的设计,让这本书不仅仅是一件阅读工具,更是一件能够激发思考和想象的艺术品。它让我意识到,好的封面设计,本身就是对内容的一种有力注解。

评分这本书的重量适中,无论是放在书桌上还是随身携带,都显得恰到好处。它不像那些厚重的学术专著那样令人望而却步,也不像一些轻薄的读物那样缺乏分量。它刚好处于一个平衡点,既有深度又不失易读性。我喜欢把它放在床头柜上,睡前翻几页,让那些智慧的火花在我的脑海中悄然点燃,伴我入眠。它的尺寸也很适合握持,手指可以自然地搭在书脊上,带来一种舒适的阅读姿势。我甚至可以想象,在旅行途中,这本书会成为我最好的伴侣,在漫长的车程或飞行中,带我穿越不同的文化和思想的海洋。这种触感和重量,本身就构成了一种邀请,邀请我进入书中的世界,与作者进行一场沉浸式的对话。它不仅仅是一本书,更是一种生活方式的体现,一种对知识和思考的尊重。

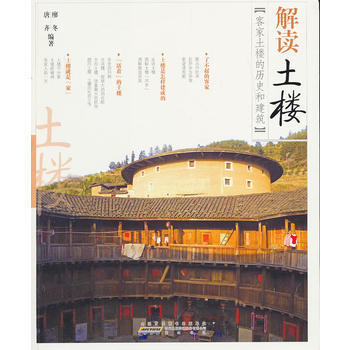

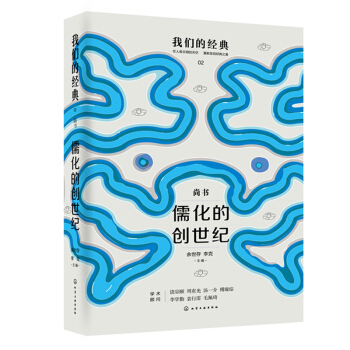

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 华夏 9787553505695 [德]贺东劢(Thomas O. Hllmann) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29759929851/5b34ecb5N740e21a7.jpg)