具体描述

基本信息

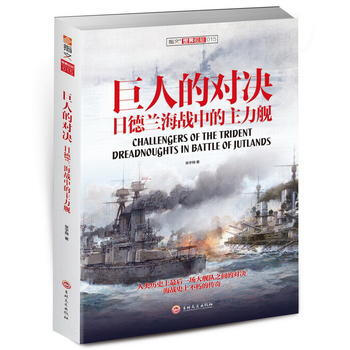

书名:巨人的对决:日德兰海战中的主力舰

定价:99.80元

售价:63.9元,便宜35.9元,折扣64

作者:张宇翔

出版社:吉林文史出版社

出版日期:2016-12-01

ISBN:9787547237434

字数:

页码:440

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

大篇幅呈现的珍稀历史资料;海战主力舰战斗表现的翔实研究;全面、真实地解读日德兰海战。

内容提要

日德兰海战是海战史上不朽的传奇,作为人类历*后一场大舰队之间的对决,其研究可谓汗牛充栋。本书详细研究双方战舰的战斗表现,细节上依靠双方战后报告和损伤记录,剥离海战中真真假假的宏大叙事和英雄壮举,让事实本身说话,并在此基础上对该海战及其影响进行技术层面的反思。

目录

作者介绍

张宇翔,留学新加坡博士,擅长无畏舰之后至二战期间海战的历史写作,在杂志上发表过多篇相关文章。

文摘

序言

用户评价

这本关于日德兰海战的书,真是让人眼前一亮,尤其是在众多探讨这场战役的著作中,它能找到一个独特的切入点。作者对那个时代的战舰设计理念、技术规格以及不同国家海军战略思想的深入剖析,构建了一个非常坚实的基础。我特别欣赏他对主力舰这种“钢铁巨兽”的刻画,不仅仅是冰冷的参数堆砌,而是将其置于那个时代技术飞速发展和海军力量博弈的宏大背景下。书中对于火炮性能、装甲防护乃至爆炸效果的描述,都极其细致入微,让人仿佛能身临其境地感受到硝烟弥漫中的海面炮战。这种对技术细节的执着和精准度,无疑是对军事爱好者和历史研究者的一大福音。它不仅仅是一场战役的记录,更像是一部关于工业时代巅峰造物的赞歌与挽歌的交织,展现了那个特定历史时期,各国将国家意志和工业实力倾注于这些庞然大物的决心与智慧。

评分这本书的价值,远不止于对一场历史战役的复盘,它更像是一面镜子,映照出20世纪初军事思想的演变轨迹。作者似乎有意在引导读者思考,技术革新是如何不断挑战既有的军事教条的。日德兰海战作为资本主义国家间最大规模的水面舰队冲突,其留下的经验教训是极其深刻的。书中对“舰队决战”理论的兴衰,以及对远程火力投送能力的逐步依赖,都有独到的见解。我尤其喜欢作者在分析战役结果时所展现出的那种审慎态度,不轻易下定论,而是通过多角度的证据链条,构建出一个多层次的历史解读。这种严谨而又富有洞察力的笔触,让这本书在众多同类题材中脱颖而出,具有很高的学术参考价值,但同时阅读体验又丝毫不失趣味性。

评分坦白说,很多军事历史读物在处理细节时,容易陷入一种“数据表格化”的陷阱,将严肃的历史叙事变成了一份机械的报告。但这本作品显然避免了这种窠臼。它成功地将那些冰冷的钢筋铁骨,赋予了鲜活的“人性”——当然,这里的“人性”更多体现在设计者、指挥官以及底层水手在巨大钢铁机器中的挣扎与荣耀。通过对不同舰艇之间性能差异的细致对比,读者可以清晰地看到工业化竞争的残酷性。每一次交火,每一次转向,背后都是国家资源投入的体现。这种将宏观战略与微观工程学完美融合的写作手法,着实令人佩服。它让读者在理解战术布局的同时,也对那个时代的工程美学和军事雄心有了更深层次的共鸣。

评分阅读过程中,我感受到了一种强烈的代入感,仿佛自己就是一名参与了战役规划或亲历了炮火洗礼的见证者。作者叙事的节奏感拿捏得恰到好处,时而如史诗般宏大,描绘出两大舰队在北海迷雾中对峙的紧张氛围;时而又瞬间聚焦于某个关键的战术抉择或船体中弹瞬间的惨烈景象。这种叙事上的张弛有度,使得原本可能枯燥的技术分析变得生动起来。尤其是一些关于“先手”与“后手”的战略辩论,作者的处理方式非常高明,没有简单地进行事后诸葛亮的批判,而是尝试还原当时决策者在信息不完全、压力巨大的情境下所做的权衡。对于普通读者来说,即便对早期海战不甚了解,也能通过流畅的语言和精妙的场景再现,理解到这场决战的复杂性和偶然性。

评分从排版和图示的运用来看,这本书也体现了出版方极大的用心。清晰的地图标注和高质量的舰船剖面图,极大地辅助了对复杂海域和交战序列的理解。在阅读到关键的机动和火力压制环节时,随附的图表成为了最好的参阅工具,避免了读者在脑海中艰难构建空间关系。这种注重用户体验的细节处理,无疑提升了阅读体验的流畅度。总而言之,这是一部结构严谨、考证扎实,同时又充满叙事张力的佳作,它不仅为我们还原了一场惊心动魄的海战,更深层次地探讨了技术、战略与历史进程之间复杂的互动关系,读罢让人意犹未尽,并引发了对那个“钢铁时代”更多的思考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![斯大林格勒三部曲第二部:决战(典藏版) [美] 戴维M.格兰茨,[美] 乔纳森M.豪斯 台 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29740490558/5b347ae9Ne13185fe.jpg)

![斯大林格勒三部曲第三部:终局 卷一(典藏版) [美] 戴维M.格兰茨,[美] 乔纳森M.豪 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29740733020/5b347c48Na3f2e8f6.jpg)