具体描述

基本信息

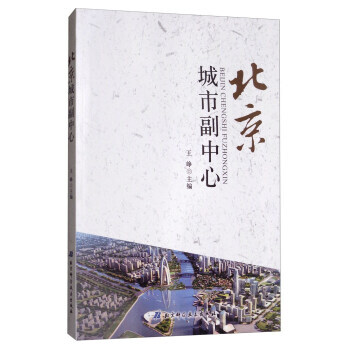

书名:北京城市副中心

定价:100.00元

作者:王峥

出版社:北京科学技术出版社

出版日期:2017-10-01

ISBN:9787530493298

字数:

页码:253

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

规划建设北京城市副中心是落实北京“四个中心”定位、优化提升首都功能、疏解非首都功能的重要任务,也是建设京津冀世界城市群、推动三地一体化发展的有力举措。北京城市副中心不仅要以首善标准补齐当前城市运行中的短板,还要秉承全新的发展理念,对标全球城市,实现城市空间、经济、环境、社会的可持续发展。

《北京城市副中心》综合了北京城市发展的阶段性需求、通州建设现状以及外特大城市建设副中心的经验,提出了体制改革与科技创新双轮驱动的北京城市副中心发展路径。

目录

作者介绍

文摘

序言

篇 建设副中心,开启北京发展新篇 章

1 北京城市发展历程

1.1 新中国成立以前的北京城市发展

1.1.1 城市概要

1.1.2 正式建都

1.1.3 新中国成立前北京的规划建设与管理

1.2 新中国成立到改革开放时期的北京

1.2.1 北京城市定位的确立与演变

1.2.2 北京城市空间格局的发展

1.3 改革开放以来的北京

1.3.1 城市功能的再调整

1.3.2 城市空间发展

2 北京城市发展面临的挑战和问题

2.1 北京城市发展中的人口压力和社会治理难题

2.1.1 人口规模持续增长

2.1.2 城市治理面临困境

2.2 人口过度扩张带来的自然环境恶化

2.2.1 环境污染形势依然严峻

2.2.2 水资源短缺压力持续

3 特大城市多中心发展的国际经验

3.1 特大城市:规模扩张与范式转换

3.1.1 特大城市的界定

3.1.2 特大城市的发展规律

3.1.3 特大城市的发展趋势

3.2 特大城市多中心发展的理论探讨

3.2.1 增长极理论

3.2.2 经济梯度推移理论

3.2.3 空间扩散与“核心一边缘”理论

3.2.4 都市圈理论

3.3 特大城市多中心发展的国外实践

4 北京城市多中心规划建设的探索

4.1 2005年以前的探索

4.1.1 历次城市规划申的卫星城

4.1.2 2005年以前的卫星城发展情况

4.1.3 2005年以前卫星城建设的问题

4.2 2005年以来的多中心设计

4.2.1 2005年北京城市总规划的新城设计

4.2.2 2005年版规划中重点新城的发展思路

4.2.3 2005年以来新城发展中的问题和2017年新规划探索

第二篇 聚焦通州,步人城市建设快车道

5 通州的历史发展

5.1 通州历史沿革

5.1.1 大运河开渠以前的古县

5.1.2 元明清时期的都城漕粮仓储重地

5.1.3 民国以来的通州

5.2 通州历史特色

6 通州发展现状

6.1 地理区位与自然环境

6.1.1 地理区位

6.1.2 自然环境

6.2 经济发展

6.3 城市建设与文化传承

6.3.1 城市建设

6.3.2 文化传承

7 通州建设城市副中心的背景

7.1 落实京津冀一体化战略需要建设北京城市副中心

7.2 特大城市多中心发展呼唤建设北京城市副中心

7.3 通州规划建设副中心历经长期思考

第三篇 他山之石:外典型城市副中心的形成与发展

8 东京

8.1 东京及其都市圈发展历程

8.1.1 东京城市的发展

8.1.2 东京都市圈的发展

8.2 东京副中心及其发展历程

8.2.1 东京的副中心和卫星城

8.2.2 东京的典型副中心一一新宿

8.3 东京副中心建设经验

8.3.1 正视城市发展规律,合理设计规划

8.3.2 完善各功能区的网络联系,强化区域协作

9 巴黎

9.1 巴黎及其都会区发展历程

9.1.1 巴黎城市的发展

9.1.2 巴黎都会区的发展

9.2 巴黎的城市副中心

9.2.1 巴黎的副中心和卫星城

9.2.2 巴黎城市副中心拉德芳斯的发展历程

9.3 巴黎副中心建设经验

9.3.1 打造差异化城市空间景观,提升整体风貌

9.3.2 以非营利性专业开发机构牵头,理顺建设管理责权

10 伦敦

10.1 伦敦及其都市圈发展历程

10.1.1 伦敦

10.1.2 伦敦都市圈和副中心

10.2 伦敦的卫星城与副中心

10.2.1 英国的新城运动与伦敦周边的卫星城

10.2.2 伦敦副中心道克兰的城市更新历程

10.3 伦敦副中心建设经验启示

10.3.1 出资完善基础设施,激发市场参与热情

10.3.2 保护基层社群利益,防止过度市场化

11 上海

11.1 上海的多中心城镇体系发展历程

11.1.1 上海城市的发展

11.1.2 上海城市的多中心体系

11.2 上海的城市副中心

11.2.1 会展型副中心:花木

11.2.2 科技型副中心:五角场

11.2.3 综合型副中心:徐家汇

11.2.4 生产服务与公共活动型副中心:真如

11.3 上海城市副中心建设经验

11.3.1 有序建设多层次的“城市中心一副中心一新城”体系

11.3.2 完善交通网络实施分期开发,形成副中心差异化发展格局

第四篇 砥砺奋进,缔造光辉的明日之城

12 北京城市副中心发展中的挑战与机遇

12.1 通州建设城市副中心面临多重挑战

12.1.1 城市公共服务量质不足

12.1.2 城市运行韧性尚待提高

12.1.3 城市自然与社会环境亟须改善

12.1.4 城市经济发展路径仍不清晰

12.2 通州建设城市副中心的机遇

12.2.1 城市副中心是京津冀一体化的“桥头堡”

12.2.2 城市副中心将成为非首都功能疏解的重要节点

12.2.3 全面深化改革,激发副中心城市建设新动力

12.2.4 基础设施建设加速扩张,有效弥补发展短板

13 北京城市副中心的未来愿景

13.1 北京城市副中心承载的使命

13.2 北京城市副中心的发展理念

13.2.1 深化“以人为本”的城市发展理念

13.2.2 全面推进城市建设运行管理的区域协作

13.2.3 依靠体制改革和科技创新双轮驱动引导发展

13.2.4 打造全面协调可持续的宜居城市

14 北京城市副中心的管理机制创新

14.1 创新城市规划设计与实施机制

14.1.1 建立多元参与的城市规划设计平台

14.1.2 改进规划的实施监督与评价机制

14.2 优化城市管理领导与执法机制

14.2.1 强化横纵向部门统筹,明确责权分工

14.2.2 聚焦基层落实管理权能

14.3 调整城市公共服务供给机制

14.3.1 将优质公共服务资源作为城市发展新动力

14.3.2 扎根社区民生增强服务精细度

14.4 建立跨行政区合作机制

14.4.1 加快推进通州全区的新型城镇化

14.4.2 联合廊坊“北三县”实现一体化发展

14.5 健全完善法治保障机制

14.5.1 强化副中心建设的法制化保障

14.5.2 更新完善城市建设管理技术标准

15 北京城市副中心的发展方式创新

15.1 建设高质量的宜居绿色城市

15.1.1 建设绿色城市的愿景

15.1.2 建设绿色城市的经验与举措

15.1.3 北京城市副中心建设绿色城市的思路

15.2 建设高效率的智慧城市

15.2.1 建设智慧城市的愿景

15.2.2 建设智慧城市的经验与举措

15.2.3 北京城市副中心建设智慧城市的思路

15.3 建设高稳定性的韧性城市

15.3.1 建设韧性城市的愿景

15.3.2 建设韧性城市的经验与举措

15.3.3 北京城市副中心建设韧性城市的思路

15.4 建设多元的现代化可持续发展新城市

15.4.1 在智慧技术支撑下实现可持续发展转型

15.4.2 打造宜居宜业与经济发展双向促进的新城

结语:建设北京城市副中心的历史重托

用户评价

当我看到“北京城市副中心 王峥 北京科学技术出版社”这样的组合时,我的脑海中浮现出的画面,是关于一个正在崛起的全新区域的立体描绘。我猜想,这本书不仅仅是关于规划和政策,可能还充满了人文关怀和生活气息。我期待书中会展现副中心在吸引人才、打造宜居宜业环境方面的努力,比如对教育、医疗、文化、体育等公共服务设施的详细介绍,以及如何通过政策吸引高端人才和创新创业团队。这本书会不会讲述一些在这片土地上发生的故事,比如早期建设者的奋斗历程,或者未来居住在这里的人们的憧憬?我更希望看到副中心在历史文化挖掘与保护方面所做的努力,如何在现代化的城市建设中,保留和传承这座城市的文化基因。同时,作为普通市民,我也会关注副中心在交通便利性、商业配套、休闲娱乐等方面的具体规划,是否能真正做到“以人为本”,创造一个充满活力和吸引力的城市空间。这本书,如果能展现出副中心人文、生活、以及未来愿景的多维度面貌,那么它将不仅仅是一本工具书,更是一份承载着城市梦想的读物。

评分从“北京城市副中心”到“王峥”再到“北京科学技术出版社”,整个书名组合起来,给我一种非常权威和专业的预感。我倾向于认为,这本书很可能是一份关于副中心建设的官方性或者半官方性的报告,或者是对国家级战略的一次深入解读。我期待书中能包含详尽的官方政策解读,比如关于副中心的设立背景、战略目标、发展定位等,是否会引用相关的国家和北京市的政策文件,并进行逐条分析?书中是否会详细阐述副中心在承接非首都功能、优化城市空间布局、构建京津冀协同发展新格局中的核心作用?作为一名关注国家发展战略的读者,我非常想了解副中心在推动京津冀区域经济一体化、实现区域协调发展方面将扮演怎样的角色。这本书,如果能提供这样宏观且具有政策导向性的内容,那么它将成为理解中国区域发展战略的重要文本,对于研究中国城市化进程和区域发展规划的人来说,无疑是不可多得的资料。

评分北京科学技术出版社这个出版社的名字,立刻让我联想到这本书的内容可能会涉及大量的数据、图表、模型,甚至是技术解决方案。我推测,这本书的重点可能在于副中心在科技基础设施建设、智慧城市应用、绿色建筑技术推广等方面的具体实践。书中是否会详细介绍副中心在5G网络覆盖、大数据中心建设、人工智能应用等方面的规划和进展?对于绿色建筑,比如装配式建筑、节能材料、海绵城市技术等,书中是否会有具体的案例展示和技术分析?作为一名科技爱好者,我非常希望了解副中心在推动数字经济发展、构建创新型城市方面有哪些具体的举措。此外,这本书会不会探讨副中心在应对气候变化、提高城市韧性方面的技术路径?比如,如何通过科技手段来优化能源结构、减少污染物排放、提升防洪排涝能力等等。如果这本书能够提供这些方面的科技前沿信息和应用实例,那么它对于推动北京城市副中心向现代化、智能化、绿色化发展将具有重要的指导意义。

评分王峥这个名字,让我联想到这可能是一本由业内专家撰写的、带有一定学术深度和专业视角的著作。我猜想,作者可能是一位在城市规划、建筑设计、或者区域经济研究领域有着丰富经验的学者。因此,我期待这本书能够提供一些非常扎实的理论基础和实证分析。比如,是否会深入探讨副中心在城市功能重塑过程中,如何处理与中心城区在产业布局、人口承接、资源分配等方面的关系?书中会不会引用大量的案例研究,来佐证其观点?例如,参照国内外其他城市副中心的建设经验,分析其成功与失败的教训,并以此为北京城市副中心的发展提供借鉴。我特别想知道,作者是否会对副中心在科技创新、文化创意、金融服务等领域的产业定位进行详细的论证,并且提出具体的扶持政策和发展模式。这本书,如果真的能做到这一点,那它就不只是一本简单的介绍性读物,而更像是一份具有前瞻性的城市发展蓝图,能为政策制定者、投资者以及对城市发展感兴趣的读者提供深刻的洞见。

评分从北京城市副中心这个书名来看,我原本以为会是一本侧重于城市规划、发展蓝图或是宏观经济分析的著作。毕竟“副中心”这个概念本身就承载了城市功能疏解、产业升级、区域协同等一系列复杂而重要的议题。我期待能看到关于雄安新区与北京城市副中心之间联动发展的战略构想,或是对北京“一核两翼”发展格局的深入解读。书中是否详细阐述了副中心在交通枢纽建设、生态环境治理、公共服务配套等方面的具体规划和实施路径?有没有深入分析其在吸引高端产业、人才聚集方面的政策优势和挑战?作为一名普通市民,我尤其关心副中心的生活便利性,比如教育、医疗、文化娱乐等资源的配置是否能达到甚至超越中心城区的水准?还有,副中心在历史文化传承与现代城市建设之间的平衡,是否会有专门的章节来探讨?这些都是我购买这本书时,最希望得到解答的疑问。如果这本书能提供关于这些方面的细致解读,我相信它将对理解北京未来发展方向具有极高的参考价值,也能为希望在北京城市副中心置业或发展事业的人们提供宝贵的信息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有