具体描述

基本信息

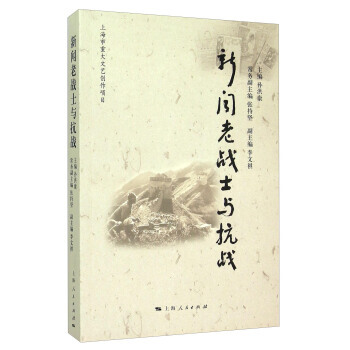

书名:新闻老战士与抗战

定价:48.00元

售价:32.6元,便宜15.4元,折扣67

作者:张持坚,常务副,孙洪康,张持坚,常务副,李文

出版社:上海人民出版社

出版日期:2015-08-01

ISBN:9787208132375

字数:

页码:224

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书以口述笔录的方式,采访了当时亲历抗战的一些新闻工作者,以他们的视角,反映了反战争的波澜壮阔的历史画面。对于已经去世新闻工作者,通过整理他们生前留下的文字资料,来还原当时真实的历史。

目录

序

报魂——追记矗立在抗战烽火中的新闻丰碑

范长江 长江一支笔 胜过百万兵

附录:范长江代表作

卢沟桥畔

台儿庄血战

动荡中之西北大局

怎样学做新闻记者

邹韬奋 鞠躬尽瘁奋斗不屈

附录:三位当年的中学生回忆1942年12月6日邹韬

奋到学校演讲的内容和情景

“我看到,希望就在这里”

石西民 应似飞鸿踏雪泥

附录:石西民代表作

平津失守与平汉前线

大战火烧山

陈毅将军访问记

穆青 忠实记录时代

附录:穆青代表作

雁翎队

恽逸群 潜伏在岩井公馆

附录:恽逸群代表作

中国民族抗战的瞻望

发挥全国民力,支持长期抗战

金仲华 以笔为枪投身抗日救亡

附录:金仲华代表作

远东风云中的北太平洋

中山先生十六周年忌辰

魏克明 均水忠青松,傲踞太行风

附录:魏克明代表作

春耕工作怎样了?

赵超构 枣园灯火明天下《延安一月》永流芳

附录:赵超构代表作

毛先生访问记

写完了《延安一月》

徐铸成 犹如彗星闪亮在“孤岛”上空

附录:徐铸成代表作

西北大战之展望

胜利不会动摇

陆诒 我父亲穿梭在抗战前线

附录:陆诒代表作

北平战云笼罩

教我怎样做记者

王维 笔作号角鼓与呼

马达 硝烟烽火锻造出的办报能人

陆灏 活跃在晋察冀边区的战地记者

附录:陆灏代表作

攻克灵寿城

丁柯 红星照我去战斗

王中 追求真理的新闻战士

附录:王中代表作

工作不要走直线

束纫秋 “孤岛”和“沦陷”时期的抗日战士

附录:束纫秋代表作

在激流中

爱国者

刘庆泗 烽火铸魂沂蒙镌文

附录:刘庆泗代表作

一场出乎意料的遭遇战

蓝石山上抗日死难的英雄们

杨瑛 在抗战中创办《新报》

邹凡扬 隐蔽在新闻队伍中

冯英子 抗日救亡的新闻“侠士”

附录:冯英子代表作

宋军从《江海报》到《解放日报》

高宇 野草不尽江海原

附录:高宇代表作

人参和萝卜

何必一个铜钱劈两半

顾雪雍 随远征军反攻缅甸采访记

抗战中的上海新闻界

后记

作者介绍

文摘

《新闻老战士与抗战》:

1937年2月14日晚,上海某机场。

从西安来的飞机刚落地,舱门打开,下来一个不到30岁的年轻人。

这个年轻人直奔《大公报》编辑部,连夜伏案疾书。旁边还有《大公报》的总经理胡政之通宵作陪。

年轻人就是当时鼎鼎有名的记者大佬——范长江!此时,他对他的老板说:“我肚子里有的是‘干货’,真想一吐为快啊!”此前两年里,范长江大部分时间在西北部奔波,此次回到《大公报》上海版写稿,是有备而来。

范长江一边写,胡政之一边改。定稿后送国民党新闻检查时被毙。但胡政之考虑到内容太精彩了,于是不怕闯祸,文章照登。

第二天,一篇《动荡中之西北大局》在《大公报》赫然见报。

报道中写道:“现在党之转变,在西北已有不少事实为之证明。在他们的政治理论中,认为中国不能倡导人民阵线,盖人民阵线为国内的对立,中国此时不需要国内对立,中国此时需要和平统一”、“照中国实际政治情形需要,国家的政治机构应当走到‘统一的民族阵线’,即是统一国力,集中力量,以求对外图存。”文章且爱且恨,既揭露了“西安事变”真相,又透露了抗日民族统一战线的主张。

一石激浪,轰动朝野。

当日,国民党三中全会在南京开幕。下午,与会人员读到上海来的《大公报》后大吐舌头。因为,范长江的这篇报道与在会上的讲话大相径庭。

在会上,既没提到主张和平解决西安事变,也没有提到他自己口头答应的同意停止内战一致抗日的条件。

但是,虽然文章在许多地方写得很隐晦,读者却心如明镜,蒙蔽了两个多月的“西安事变”真相大白于天下,一时哗然。

见状,立即把《大公报》总编张季鸾叫去大加训斥。迫于舆论压力,只好兑现在西安口头答应的部分条件,如撤走西北的“剿匪军”等,第二次国共合作成为定局。

3月29日,毛从延安给范长江写信:“你的文章,我们都看到了,深致谢蒽。”当时,只有党这边知道范长江的此篇报道,凝聚了他相当多的心血、智慧和胆识。原来,一篇《动荡中之西北大局》往短里说花了他两三个月时问采写,往长里说却花了他两三年时间思考。

极具记者职业智慧的范长江,坚守自己的工作信条:昂首做人,俯首作文。意即:昂首做人要做得真诚,俯首作文要做得真实。俯首与昂首只有相结合,才能奏出人生的美妙乐曲。

早在北大读书时,随着日寇的铁蹄侵入华北,范长江预感到全面抗战迟早要爆发。此后1934年6月至9月,他专程从北平南下至南昌,研究江西中央苏区的各种宣传资料,研究红军。他认为,只有团结抗日才是生路。在此后撰写的通讯中,他是个告诉世人,红军主张抗日,不是“流寇”,并准确预测了红军一定北上和北上的路径。

1935年春,红军主力到达四川西部,北上行动已经证实。范长江敏锐地感到这是一件大事,坐不住了!“何不以《大公报》旅行记者的身份去西部呢?这样可以接近红军,甚至进入红军。”如此一想,范长江兴奋得不得了。于是找到《大公报》总经理胡政之提出要求。胡政之当即同意。但范长江对胡政之隐瞒了去研究红军的真实目的。

从天津出发,经青岛、上海、重庆,到四川后由成都北上。范长江的这次考察历时十个月,行程数千公里,足迹遍及川、陕、青等西北六省区,大量旅行通讯,陆续寄回天津在《大公报》发表。其中至少有7篇是专门关于红军长征的报道。

西北考察的通讯于1936年8月以《中国的西北角》为名出版,让范长江蜚声海内外。一时,西北地区当权者的种种弊端,更有红军长征的行迹,世人尽晓。

转眼到了1936年秋冬,绥远抗战爆发,随即12月12日发生了震惊中外的“西安事变”。此时,正在内蒙古考察采访的范长江心急如焚,恨不得立即中止绥远前线的采访飞到西安。

历尽颠簸、饥饿、绑架等艰辛后,1937年2月3日,范长江抵达《大公报》驻西安办事处。第二天找到杨虎城将军,并在杨公馆见到了。此后,与范长江进行了两次长谈,一方面告知了范长江急于了解的“西安事变”真相,另一方面通报了党建立抗日民族统一战线的大局考虑。范长江听了甚是兴奋。

延安,自己多年日思夜想的地方!那里一定可以找到中国前途的钥匙。于是范长江向提出:“能不能让我去趟延安,见见毛?”

……

序言

用户评价

这部作品的史诗感着实令人动容。作者以极其细腻的笔触,勾勒出那个烽火连天的年代里,一群热血男儿的群像。他们不是高高在上的英雄,而是有血有肉、有恐惧、有担当的普通人。读着他们的故事,我仿佛亲身走进了硝烟弥漫的战场,听见了子弹呼啸而过的声音,感受到了那种绝境中依然坚守信念的巨大力量。尤其是一些关于前线记者和老报人深入敌后的描写,那种用生命去记录真相的勇气,读来令人热血沸腾,眼眶湿润。整本书的叙事节奏张弛有度,既有宏大战争场面的铺陈,又不乏对个体命运的深入挖掘,使得历史不再是冰冷的数字和条文,而是鲜活的生命记忆。它让人反思,在民族存亡的关头,媒体人、知识分子所能发挥出的独特作用,那种“笔杆子”的力量,绝不亚于“枪杆子”。对历史细节的考据也相当扎实,许多鲜为人知的细节被挖掘出来,让整个叙事更加立体可信。

评分不得不说,作者的文笔有一种独特的年代质感,仿佛能闻到旧报纸特有的油墨味和尘土气息。它巧妙地将新闻报道的纪实手法与文学叙事的感染力融为一体,创造出一种既严肃又引人入胜的阅读体验。我被那些深入敌后,冒着生命危险采写新闻的“老战士”们的精神世界深深吸引。他们如何平衡报道的真实性与信息的安全性?他们如何在高压之下保持清醒的头脑和清晰的判断力?书中对此有着大量的精彩描绘。这种双重身份——既是参与者,又是记录者——所带来的内在冲突和职业操守的坚守,是全书最引人入胜的部分。从报道的选材、编辑的困境到最终刊登的曲折,无不体现出那个特定时期信息战的残酷性与重要性。这本书是研究抗战时期舆论战和新闻史的宝贵财富,同时也是对所有坚守职业道德的记录者的致敬。

评分这本书的叙事风格是如此的返璞归真,带着一股老派新闻人的硬朗与直率。它没有华丽的辞藻堆砌,却有一种直击人心的力量。作者对人物心理的刻画极其到位,特别是几位核心人物在面对极端压力时的挣扎与抉择,那种内心戏的展现,让人深感真实。我尤其欣赏作者在处理历史事件时的那种冷静的克制感,即便面对惨烈的场景,笔锋也始终保持着新闻工作者特有的客观与洞察力,但这种客观中又蕴含着深沉的悲悯情怀。读罢,我感觉自己像经历了一场漫长而深刻的洗礼,对“责任”二字有了全新的理解。这本书更像是一份沉甸甸的口述史料,它记录的不仅是抗战的经过,更是那个时代知识分子精神世界的构建与重塑过程。它的价值在于,它没有试图去美化历史,而是诚实地呈现了那个时代的复杂性与人性光辉的瞬间。

评分这本书的结构安排非常巧妙,采用了多线并进的方式,将不同战线、不同岗位的“老战士”们的故事交织在一起,形成了一幅波澜壮阔的时代画卷。它展现的不仅仅是战场上的硝烟,更有后方知识分子圈层里的思想交锋与精神动员。阅读过程中,我常常停下来思考,在信息被严格管控的年代,如何保持思想的独立性与批判性?作者通过大量的史料佐证和生动的细节描摹,为我们打开了一扇了解那个复杂年代新闻生态的窗口。那些文字排版、油墨选择、电台信号的微弱挣扎,都被细致入微地捕捉下来,这些“小”细节恰恰构建了“大”历史的真实感。它不是一本单纯的英雄赞歌,而是一部关于信念如何被锻造、如何被传递的深刻论述,读来让人深思,久久不能释怀。

评分我非常欣赏这本书所展现出的那种对“记录者”角色的深刻理解和尊重。作者似乎在用一种近乎虔诚的态度,梳理和呈现那些被历史的洪流稍微掩盖的声音和面孔。那些退居二线,却依然通过笔墨坚持战斗的老前辈们,他们的故事充满了韧性与智慧。全书的基调是沉郁但又充满希望的,那种在绝望中寻找微光、在黑暗中坚持发声的行动本身,就是最大的胜利。书中对于当时报纸的发行困境、人员的不断牺牲,以及如何在简陋的条件下完成专业报道的描述,非常具有教育意义。它让我看到了新闻工作者如何在最恶劣的环境下,依然坚守着“为民请命,记录历史”的神圣使命。这本书的阅读体验,是一次对历史深度致敬的旅程,它让我们理解了“新闻理想”在那个特殊年代的重量和分量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有