具体描述

基本信息

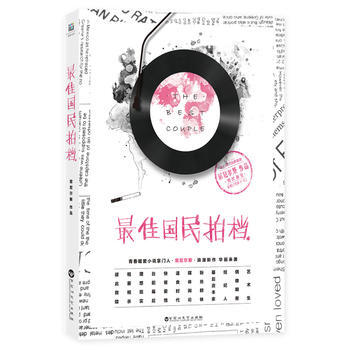

书名:佳国民拍档

定价:39.80元

作者:居尼尔斯

出版社:百花洲文艺出版社

出版日期:2017-06-01

ISBN:9787550021068

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

薛一颜:“椎香?”“嗯。”她续问:“*近过 得好吗?”“在努力。”椎香说。

椎香:“薛一颜。”“嗯?”“什么时候回家? ”听到“家”这个字眼,薛一颜心脏猛地一跳,费了 好半天劲,她才集中精神,道:“考完试就回。” 椎香:“有件事我一直忘了告诉你。”薛一颜神 情认真:“什么事?”“我爱你。” 薛一颜:“对了,我有件事也忘了告诉你。”椎 香:“是什么?”“我也爱你。”嫌不够似的,薛一 颜补了一句,“非常。” 一切故事皆在居尼尔斯*的《*佳国民拍档》。

目录

作者介绍

居尼尔斯,晋江原创网人气作者,拥有稳定的读者粉丝群。已出版小说《唱情歌的少年请别忧伤》《咖啡少年不加糖》等,擅长都市言情风格的小说撰写。

文摘

序言

用户评价

书中角色的塑造立体得令人心惊,他们简直像是从真实生活中走出来的人,有着复杂的动机和难以言说的内心挣扎。我特别喜欢作者对于“灰色地带”的描绘,没有绝对的好人或坏蛋,每个人都在自己的立场和局限下做着艰难的选择。那位主要人物的矛盾性尤其吸引我,他身上的优点和致命的弱点交织在一起,形成了一种极具张力的美感。你会在某个瞬间对他深恶痛绝,下一秒又会因为他某个微小的善举而心生怜悯。作者很少用大段的心理独白来解释人物,而是通过他们之间充满张力的互动,通过他们不经意间流露出的肢体语言和习惯性动作,让人物的性格自然地浮现出来。那些配角的设定也绝不敷衍,即便是只出现几页的角色,也仿佛有着完整的前史和未完待续的故事。他们的出现,不是为了推动主角的剧情,而是独立存在于这个世界中,有着自己的爱恨情仇。这种群像的刻画,让整个故事的世界观显得无比真实和丰满,让人忍不住去思考,如果换做是我,会如何应对他们所处的境地。

评分语言风格的独特性是这本书最让我着迷的一点。它的文字是如此的凝练而又富有张力,如同上好的陈酿,初闻平淡,细品则醇厚绵长。作者在描述景物时,常常会使用一些非常规但又异常精准的词汇,一下子就能在脑海中构建出一个生动鲜活的画面,那种画面感甚至超越了直接的视觉体验,带着一种触觉和嗅觉。诗意的表达与日常的口语化场景交替出现,却又过渡得天衣无缝,丝毫没有突兀感。我特别留意到作者对特定意象的反复运用,那些反复出现的符号或比喻,在不同的情境下被赋予了新的含义,如同一个精心编织的音乐主题,在全书中不断变奏,深化了作品的主题。这种文字上的打磨,绝不是随随便便一挥而就,其中蕴含的对语言的敬畏和对表达的极致追求,是显而易见的。每次读到那些精彩的段落,我都会忍不住停下来,反复阅读几遍,贪婪地吸收其中蕴含的韵味和力量。

评分这本书的封面设计简直太抓人眼球了,那种厚重的质感,配上那古朴又不失现代感的字体,一下子就让人觉得这不是一本普通的读物。我拿到手的时候,光是摩挲着封面上的纹路,就感觉像是在触摸一段久远的历史。插图的风格也非常讲究,无论是人物的刻画还是场景的描绘,都充满了匠心独运的细节,看得出作者和绘者在背后的付出。我尤其欣赏那种留白的处理,既不显得拥挤,又能引导读者的视线自然地流向重点,营造出一种沉静而又引人深思的氛围。那种色调的把握,仿佛是老照片经过时间的洗礼,带着一种温暖的怀旧感。翻开扉页,内文的排版也同样让人惊喜,字号的设置恰到好处,行距舒适,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。装帧的工艺更是体现了出版方的用心,书脊的粘合牢固,拿在手上沉甸甸的,有一种“值得珍藏”的感觉。这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品,光是摆在书架上,都能提升整个房间的文化气息。每一次翻阅,都能从中发现一些之前忽略的小惊喜,无论是装帧上的小装饰,还是印刷的细腻度,都让人不得不竖起大拇指。

评分这本书所探讨的主题深度,远超出了故事本身所呈现的表象,它像是一个多棱镜,折射出关于人性、选择与命运的复杂哲学命题。它没有给出简单的答案,反而提出了更多值得深思的问题,逼迫读者跳出舒适区,去审视自己既有的认知框架。我感受最深的是那种关于“时间流逝与个人责任”的讨论,它并非枯燥的说教,而是巧妙地融入在角色的命运沉浮之中,让你在为他们的悲欢离合而叹息时,也反思了自己生命中那些被忽略的瞬间。作品的格局非常宏大,它似乎在讲述一个局部的、微观的故事,但字里行间却能让人联想到更广阔的历史背景和社会变迁。这种“小中见大”的处理方式,极大地提升了作品的文学价值和耐读性。它不是那种读完就丢在一边的娱乐快餐,而是一本需要被反复咀嚼、时常翻阅,并在人生的不同阶段带来新感悟的智者之言。它成功地在娱乐性和思想性之间找到了一个完美的平衡点,让人在享受故事的同时,获得精神上的滋养。

评分这本书的叙事节奏处理得极其高明,那种张弛有度的叙述方式,像是一条蜿蜒的河流,时而平缓开阔,让你得以细细品味沿岸的风景;时而又急流险滩,让人屏住呼吸,紧张得手心冒汗。作者对于高潮部分的铺垫,简直是教科书级别的范例,你明明知道事情要发生,却完全猜不到是以何种方式降临。那些看似不经意的日常对话和场景描写,其实都暗藏着推动剧情的关键线索,初读时或许会觉得有些平淡,但回过头再看,才惊觉每句话都掷地有声,绝无半点浪费。这种结构上的精妙,让阅读体验充满了探索的乐趣。它不急于让你看到结果,而是让你沉浸在过程的每一个细节之中,体会人物心境的微妙变化。情节的转折往往出人意料却又在情理之中,每次以为自己已经掌握了故事的脉络,作者总能用一个巧妙的布局,将你带入全新的视角。这种对时间的掌控力,展现了作者深厚的文字功底和对故事的绝对自信。读完后,那种意犹未尽的感觉,完全不是因为情节不够,而是因为沉浸得太深,一时半会儿还难以抽离。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![金色沙漠王 [日] 折原美都;邱妍妮 9787537826181 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29583733388/5b2e0946N4bd5e63e.jpg)