具体描述

基本信息

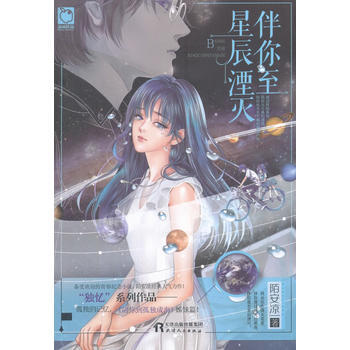

书名:伴你至星辰湮灭

定价:26.80元

作者:陌安凉

出版社:天津人民出版社

出版日期:2018-01-01

ISBN:9787201123196

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

你,是我执着半生的爱情和梦想,是漆黑人生中的点点星光,不炽烈,却温柔照亮着我的整个生命。

他,在身后替我撑起一把晴雨伞,是我暖心的热咖啡,是治心病的药,也是我执迷不悟错过的人。

而我,始终被遗忘在深不见底的命运深渊。走在青春这条路上,我与孤独相熟,奈何悲伤苦长。

我一直都在仰望,仰望苍穹,等待光的降落,等你为我停留,哪怕等到岁月洪荒,星辰湮灭。

目录

作者介绍

陌安凉:

世界上有两个我。

热爱阅读,喜欢写作,崇尚自由。

充满矛盾的个性,有时明媚有时忧伤,有时癫狂有时安静。

青春满满,还未老去,还有梦,还相信美好的誓言。

信仰内心的强大,海明威说:“每个人都不是一座孤岛,一个人必须是这世界上坚固的岛屿,然后才能成为大陆的一部分。”

青春不老,就一直疯狂!

代表作:

《我路过你的世界》《再见,小青春》《亲爱的,不再亲爱》 陌安凉:

世界上有两个我。

热爱阅读,喜欢写作,崇尚自由。

充满矛盾的个性,有时明媚有时忧伤,有时癫狂有时安静。

青春满满,还未老去,还有梦,还相信美好的誓言。

信仰内心的强大,海明威说:“每个人都不是一座孤岛,一个人必须是这世界上坚固的岛屿,然后才能成为大陆的一部分。”

青春不老,就一直疯狂!

代表作:

《我路过你的世界》《再见,小青春》《亲爱的,不再亲爱》

《错付时光》《黑白单线》《别了,我的少年》《愿你被世界温柔以待》《青春尽头》

《曾被你温柔铭记》《仓促青春难成诗》《消失的不眠盛夏》《倘若,来得及》《这座城市无光》《灰色积木》《孤岛无泪》《岁月至此剧终》《时光之里,山南水北》《宇宙微尘不及你》《寒雪覆城》《云上的尘埃》》《整个宇宙都流眼泪》《你让青春暗伤成茧》《陪你到孤独成海》

文摘

序言

用户评价

这次阅读体验,坦白说,对我来说更像是一场高强度的智力探险。我必须承认,这本书的结构非常烧脑,它采用了多线叙事和大量的时间跳跃,初读时我几乎需要时不时地停下来,回去对照前面的章节,生怕错过任何一个关键的伏笔或暗示。但一旦你适应了这种叙事节奏,那种“豁然开朗”的快感是无与伦比的。作者似乎对某种复杂的哲学体系有着深入的涉猎,书中的很多对话都充满了思辨性,它们不是简单的信息传递,而是如同棋局中的妙手,每一步都引人深思。我特别欣赏作者那种不屑于做过多解释的克制感,他把思考的权利交还给了读者,鼓励我们自己去拼凑那些碎片化的信息,去构建属于自己的完整世界观。书中的世界观构建得极其严谨,逻辑自洽,这种扎实的基础让那些看似天马行空的想象也变得可信。我花了整整一个下午的时间,仅仅是为了梳理其中一个关键事件的因果链条,这种投入感让我体验到了阅读的“重力”,它沉甸甸的,却又充满了回报的价值。

评分我必须承认,这本书的某些部分,我得说,读起来是相当“硬核”的。它毫不避讳地使用了大量专业性的名词和概念,初看之下可能会让人望而却步,感觉像是在啃一本学术著作。但如果你能坚持度过最初的“适应期”,你会发现,作者是在用一种近乎匠人的精神来打磨这个世界。他搭建的那些规则、那些运行的原理,都有着令人惊叹的内在一致性。这本书的魅力就在于它的“真实感”——尽管是虚构的,但它运作起来就像一个真实存在的物理系统。我特别欣赏作者在处理科技与人性冲突时的视角,他没有简单地将科技描绘成救世主或毁灭者,而是探讨了在新的技术边界下,人类的道德体系将如何重塑和适应。这种对未来社会形态的深度思考,远远超出了普通娱乐小说的范畴。我甚至在想,作者在创作过程中,一定进行了大量的资料搜集和推演,这种专业性的支撑,让整个故事的骨架异常坚实,让人对作者的才华感到由衷的敬佩。

评分这本书的语言风格真是太独特了,读起来感觉像是在穿越时空。作者对于细节的把控简直令人叹为观止,每一个场景的描绘都栩栩如生,仿佛伸手就能触碰到那些古老的物件,闻到那些陈旧的书页气息。故事的节奏张弛有度,时而让人屏息凝神,时而又在不经意间被一种温暖的情绪所包裹。尤其喜欢作者对人物内心世界的刻画,那些复杂的挣扎、隐秘的渴望,都处理得极其细腻,让人忍不住会去思考自己面对类似困境时的选择。主角的成长线设计得非常巧妙,不是那种一帆风顺的升级打怪,而是充满了人性的光辉与阴影,让人看到了真实的力量。这本书的格局很大,不仅仅停留在个人恩怨情仇上,它似乎在探讨一些更宏大、更永恒的命题,比如时间的流逝、记忆的重量,以及个体在历史洪流中的位置。看完之后,我的脑海中久久回荡着那些画面和对白,它不像快餐文学那样读完即忘,而是像一坛陈年的老酒,需要细细品味才能体会出其中深厚的韵味。我甚至会不自觉地在现实生活中寻找书中的影子,试图将那些虚构的浪漫与眼前的平凡连接起来,这种沉浸感是极少有作品能给予的。

评分如果让我用一个词来概括这本书给我的感受,那可能是“遗憾的美学”。全书弥漫着一种淡淡的、挥之不去的忧伤底色,但这种忧伤并非消极颓废,而是一种对逝去美好事物的温柔纪念。角色们的选择往往充满了牺牲和妥协,他们为了更高的目标或更深爱的人,不得不放弃自己最珍视的东西。最打动我的是,作者没有给予所有人都一个“完美”的结局,很多问题的答案都是模糊的,很多情感的连接都是带着裂痕的。这种不完美,反而让整个故事更贴近生活的本质。我特别留意了书中关于“选择的代价”的描绘,每一次重大决定都伴随着沉重的后果,作者毫不留情地展示了这些后果如何塑造了角色的灵魂。这种对复杂人性的深刻洞察,让我对书中每一个人物都产生了强烈的共情,即使是反派,他们的动机也显得如此的复杂和可以理解。这本书更像是一首挽歌,一首献给那些在命运的岔路口做出艰难抉择的灵魂的赞歌,它教会我,有些失去,本身就是一种存在的证明。

评分这本书最让我印象深刻的是它的“呼吸感”。我不知道该怎么形容,但它在处理那些情感爆发点和回归平静时,处理得非常自然,没有丝毫的刻意煽情。比如,有一段描述两个角色在极度危险时刻的对视,文字极其简洁,但那种无声的交流和彼此对命运的释然,比任何长篇的内心独白都要有力量。它让我想起了一些老电影里大师级的剪辑手法,通过镜头语言的留白来营造氛围。作者似乎很懂得“少即是多”的艺术,他知道什么时候该收紧笔墨,什么时候该放开想象。而且,这本书对于环境的描写也达到了一个很高的水准,那些异星的景象、失落的文明遗迹,都被描绘得既宏大又带着一种令人心碎的颓败美感。读到某些段落时,我会忍不住停下来,合上书,望着窗外,感觉自己好像真的置身于那个特定的时空背景下,感受着那里的风和温度。这是一种非常难得的代入体验,它超越了单纯的故事叙述,上升到了一种氛围的营造和情绪的共振。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有