具体描述

目录: 主要人物

前言 本书是如何诞生的

***章 童年:被遗弃和被选择

第二章 奇特的一对:两个史蒂夫

第三章 出离:顿悟,修行……

第四章 雅达利与印度:禅宗与游戏设计艺术

第五章 Apple I:开机,启动,接入

第六章 Apple II:新时代的曙光

第七章 克里斯安和丽萨:被遗弃者

第八章 施乐和丽萨:图形用户界面

第九章 上市:名利双收

第十章 Mac诞生了:你说你想要一场革命

第十一章 现实扭曲力场:以自己的游戏规则行事

第十二章 设计:大道至简

第十三章 制造Mac:过程就是奖励

第十四章 斯卡利来了:百事挑战

第十五章 麦金塔电脑的发布:在宇宙中留下印记

第十六章 盖茨与乔布斯:当轨道相交

第十七章 伊卡洛斯:凡升起的……

第十八章 NeXT:自由的普罗米修斯

第十九章 皮克斯:技术与艺术相遇

第二十章 凡人:爱就那么回事

第二十一章 有家之人:与家人在一起

第二十二章 玩具总动员:巴斯和胡迪救场

第二十三章 再度降临:何等野兽,终于等到它的时辰

第二十四章 复出:此刻的失败者终将胜利

第二十五章 非同凡想:iCEO乔布斯

第二十六章 设计原则:乔布斯和艾弗的工作室

第二十七章 iMac:“你好(又见面了)”

第二十八章 CEO:多年之后,疯狂依旧

第二十九章 苹果零售店:天才吧和锡耶纳沙石

第三十章 数字中枢:从iTunes到iPod

第三十一章 iTunes商店:“我是花衣魔笛手”

第三十二章 爱音乐的人:他生命中的音乐轨迹

第三十三章 皮克斯的朋友:……当然,还有敌人

第三十四章 21世纪的Mac:苹果脱颖而出

第三十五章 ***回合:死之警示

第三十六章 iPhone:三位一体

第三十七章 第二回合:癌症复发

第三十八章 iPad:后PC时代

第三十九章 新的战斗:昔日重现

第四十章 飞向太空:云端,飞船,宇宙无限

第四十一章 第三回合:暮色下的抗争

第四十二章 遗产:无比辉煌的创新天堂

后记

致谢

资料来源

摄影集

......

精 彩 页: 弗里德兰曾经听过《此时此地》的作者拉姆·达斯导师在波士顿的一次演讲,他和乔布斯、科特基一样深深迷恋着东方精神。1973年的夏天,弗里德兰去印度拜访了拉姆·达斯的印度教导师——尼姆·卡罗里大师(Neem KaroliBaba),也就是信众们所熟知的马哈拉杰一吉(Maharaj-ji)。那年秋天,弗里德兰从印度回来后,已经起了一个宗教名字,走到哪里都是一双凉鞋和一身飘逸的印度长袍。他在校园外租了一个房间,就在一个车库顶上,很多个下午,乔布斯都会去那里找他。弗里德兰确信觉悟的状态确实存在,并且这种状态可以通过努力而获得,这让乔布斯十分着迷。“他让我达到了一种全新层次的觉悟。”乔布斯说。弗里德兰也觉得乔布斯十分有魅力。“他总是光着脚走来走去,”他后来对一位记者说,“让我感到震撼的是他的**。他只要对一样东西感兴趣,就会把这种兴趣发挥到非理性的***状态。”乔布斯熟练掌握了利用凝视和沉默来征服别人的技巧。“他的招数之一就是死死盯着正在和他讲话的人。他会一直注视着对方的眼睛,然后问一个问题,要对方在不回避他目光的情况下回答。” 据科特基说,乔布斯的一些性格特质——包括一些伴随他职业生涯的特质——都是吸收自弗里德兰。“弗里德兰教给了史蒂夫现实扭曲力场。”科特基说,“他极富魅力,也会骗人,可以让事态屈从于他的意志。他很机智,充满自信,还有一点儿独断专行。史蒂夫对此很是钦佩,他和罗伯特待在一起的时间久了之后,也变成了这个样子。” 乔布斯也从弗里德兰身上学会了怎样让自己成为焦点。“罗伯特是个**善于交际也**有魅力的人,一个真正的推销员。”科特基回忆说,“我***次见到史蒂夫的时候,他羞涩又谦逊,**内敛。我想是罗伯特教会了他怎样销售产品,怎样与别人交往,怎样展现自我,怎样控制局面。”弗里德兰身上的气场很强。“他走进一个房间,别人立刻就会注意到他。史蒂夫刚刚来到里德学院的时候则恰恰相反。他跟罗伯特相处一段时间后,身上的羞涩开始逐渐褪去。” 星期天的晚上,乔布斯和弗里德兰会去波特兰西边的哈雷·克里希纳寺,通常科特基和霍姆斯也会去。他们会放肆地高歌、狂舞。“我们会让自己进入一种癫狂的状态。”霍姆斯回忆说,“罗伯特会失去理智一般疯狂地跳舞,史蒂夫则平静很多,**释放自己似乎会让他觉得尴尬。”之后就会有人给他们奉上堆满了素食的纸盘子。

弗里德兰管理着波特兰西南40英里处一家220英亩的苹果园,果园的主人是他一位来自瑞士的古怪的百万富翁叔叔,名叫马塞尔’穆勒(Marcel Muller),他靠垄断当时罗德西亚的公制螺纹构件市场而发了财。弗里德兰在迷恋上东方宗教后,把这处果园改造成了一个公社,叫作团结农场(A11 One Farm),乔布斯、科特基、霍姆斯以及其他一些寻求觉悟的人会在那里过***。农场里有一座主楼、一座大仓库和一间花园小屋,科特基和霍姆斯就睡在花园小屋里。乔布斯和另一个公社成员格雷格·卡尔霍恩负责给格拉文施泰因苹果树剪枝。“史蒂夫管理着苹果园,”弗里德兰说,“我们当时在做有机苹果汁生意。史蒂夫的工作就是带领一群怪人给果树剪枝,然后把果园打扫干净。

” 哈雷·克里希纳寺的僧人和信徒们也会来农场,帮着准备素食盛宴,洋茴香、香菜和姜黄的香味四处飘散。“史蒂夫来的时候总是很饿,于是就狂吃一通,”霍姆斯回忆说,“然后他就要去吐掉。很多年来我都以为他有贪食症。这让我们非常苦恼,因为我们费尽周折才弄好一顿饭,但他***后却把吃下去的食物都吐了。” 乔布斯开始有点儿无法忍受弗里德兰宗教***般的行事风格了。“也许他看到了太多弗里德兰的本质。”科特基这样说道。尽管这个公社***初的目的是成为逃避物质主义的庇护所,但弗里德兰开始像做买卖一样管理公社。他的信徒们被要求砍柴然后出售柴火,生产苹果榨汁机和柴火炉子,参加各种商业活动但得不到报酬。有***晚上,乔布斯睡在厨房的桌子下面,看着人们进进出出,从冰箱里偷别人的食物,他都被逗乐了。他不喜欢公社经济。“事情开始变得**物质主义,”乔布斯回忆说,“每个人都了解到自己在为罗伯特的农场拼命工作,于是大家一个接一个地离开了。这一切让我觉得恶心。” 很多年以后,弗里德兰已经成了一位亿万富翁,管理着铜矿和金矿——产业遍及温哥华、新加坡和蒙古。我在纽约与他相约小饮。那天晚上我给乔布斯发了电子邮件,提到了这次相遇。不到一个小时,他就从加州打来电话,提醒我不要听信弗里德兰的话。他说,弗里德兰因为旗下的几处矿产破坏环境而陷入了麻烦,曾经打电话联系他,请求他与比尔·克林顿交涉,但他没有回应弗里德兰。

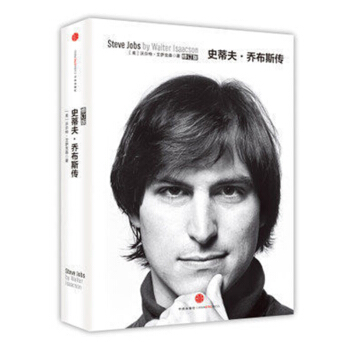

“罗伯特总是标榜自己是个精神至上的人,但他越过了从魅力到欺骗的界限。”乔布斯说,“你年轻的时候认识的某个号称精神至上的人***后变成了彻头彻尾的淘金者,这真是件**奇怪的事情。”P33-34 内容提要: 沃尔特·艾萨克森著的《史蒂夫·乔布斯传》是乔布斯***授权的官方传记,由***作家沃尔特艾萨克森(Walter Isaacson)在过去两年与乔布斯面对面交流40多次、对乔布斯100多位家庭成员、朋友、竞争对手和同事的采访的基础上撰写而成,详尽描写了乔布斯的成长经历,创业生涯和打造苹果公司及其产品的全过程。

《史蒂夫·乔布斯传(修订版)》是继2011年首版后的修订版。

在***版版的基础上进行了译文的重新审校修正,使这本经典著作整体上***为完善。并专门增加了作者***新撰写的后记,叙述了乔布斯去世后包括葬礼等***新的内容,使得整部书***加完整,全面。在整体包装上,对封面进行了再设计,换了乔布斯年轻时的图片;在正文的版式上也做了重新设计,从内到外使这本书面貌一新。

......

作者简介: 沃尔特·艾萨克森:美国***传记作家,《史蒂夫·乔布斯传》作者。美国阿斯彭研究所首席执行官,美国《时代周刊》前总编辑和美国有线电视新闻网前总裁。其作品包括《史蒂夫·乔布斯传》、《本杰明?富兰克林》、《爱因斯坦传》、《智者》等。

用户评价

这本书的装帧设计颇具匠心,拿到手里沉甸甸的质感,让人立刻感受到内容的厚重与分量。米白色的纸张,印刷的字体清晰有力,即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。封面设计简约而不失力量感,那张乔布斯标志性的侧影,眼神中透露出的那种专注与锐利,仿佛能穿透纸张,直抵读者的内心深处。光是翻阅目录,就能感受到作者在梳理这位传奇人物的生平脉络时所下的苦功,时间线的梳理得井井有条,将他人生中那些重要的转折点,那些天才与疯狂并存的时刻,都巧妙地串联起来,形成了一个完整而引人入胜的叙事结构。这种对细节的把控,从外在的物理形态延伸到内在的内容组织,无不体现出出版方对“传记”这一文体的尊重,也预示着这不仅仅是一本简单的生平记录,更是一场深入探寻伟大灵魂深处的旅程。我尤其欣赏它在版式上留出的适当留白,让读者在阅读那些复杂的商业决策和技术革新时,能有一个喘息的空间去消化和思考,这对于一本深度传记来说,是非常关键的阅读体验设计。整体来说,这本书的物理存在感,已经成功地为即将展开的阅读体验定下了高雅且严肃的基调。

评分这本书的语言风格是极其克制而富有力量的,它避免了过多的煽情辞藻,而是通过精准的事件描述和人物对话,构建起一种强大的情感共鸣。你不需要作者刻意去告诉你“他很伟大”,而是通过他一次次与强大对手的对峙、一次次面对技术瓶颈的挣扎,自然而然地得出一个结论。例如,书中对他与某些前同事或竞争对手之间的恩怨情仇的描述,都保持着一种近乎新闻报道的客观性,但正是这种冷静的叙事,反而让人物的复杂性和情感的张力更加凸显出来。读完此书,我得到的最大启示并非是学习如何开创一家科技公司,而是明白了“愿景”的力量——那个清晰、不容动摇的终极目标,是穿越所有市场波动、技术迭代和个人挫折的唯一灯塔。它是一本关于如何将一个宏大、甚至有些虚无缥缈的“理想国”强行拉入现实世界的操作指南,充满了启迪,也引人深思。

评分最让我感到震撼的是,这本书对于“用户体验”这一核心概念的阐释,已经上升到了哲学思辨的高度。它并非简单地罗列苹果推出了哪些产品,而是深入剖析了乔布斯是如何构建起一套完整的用户心智模型,如何预判甚至塑造用户的需求。书中对产品发布会的描绘尤为精彩,那不仅仅是销售推介,而是一场精心编排的舞台剧,是其个人魅力和产品理念的终极投射。作者通过大量的访谈和内部资料,展现了乔布斯是如何将“简单、优雅、直观”这三个词,内化为一种企业文化,并强迫整个供应链和开发团队去遵守这套近乎苛刻的信条。这种对“极致”的追求,在书中被描绘成一种近乎宗教般的使命感,而非单纯的商业目标。它引发了我对当下许多“功能堆砌型”产品的反思:我们是否在追求复杂性的同时,反而丧失了最核心的用户愉悦感?这本书提供了一个强有力的反例,教导我们思考,真正的创新,往往是做减法,是聚焦于那些最纯粹的交互本质。

评分阅读这部作品的过程,更像是一场关于“执拗”与“远见”的深刻对话。作者没有采取那种过度美化或一味批判的单一视角,而是如同一个冷静的记录者,将乔布斯那些充满争议性的特质,如他的苛刻、他的偏执、他近乎残酷的完美主义,都赤裸裸地呈现在读者面前。我记得其中一段描写他如何为了一个产品的细节不惜与团队发生激烈争吵,那种近乎偏执的追求,在外人看来或许是难以理喻的“暴君作风”,但书中的论述却引导我们去思考,正是这种“不妥协”,才最终铸就了那些定义了时代的杰作。它不仅仅是在讲述“他做了什么”,更是在剖析“他为何如此做”,深挖其行为背后的驱动力——那种对“美”和“直觉”近乎宗教般的信仰。这使得这本书的价值超越了一般的商业人物传记,它探讨的是一种创造者的精神困境与荣耀,如何在一个不断变化的世界中,保持自己清晰而固执的内心指南针,这种对人性复杂性的坦诚刻画,让人在敬佩之余,也感受到一丝丝的共鸣和理解。

评分这本书的叙事节奏拿捏得极为精妙,它没有沉溺于对早期车库创业神话的过度渲染,而是将笔墨更多地投放在乔布斯在被“流放”期间,以及回归苹果后的那些至暗时刻与辉煌复兴上。这种处理方式,极大地增强了故事的戏剧张力。你会清晰地看到,一个人如何从顶峰跌落,经历漫长的自我怀疑与重塑,最终带着更深的洞察力归来,完成一次近乎不可能的商业史诗。作者擅长使用并列的叙事手法,一边描述他如何在皮克斯推动动画革命,一边又穿插他与家人的关系,以及他对工业设计哲学的坚持。这种多维度的展开,避免了人物形象的扁平化,让我们看到一个立体而非神化的乔布斯。每次读到他如何将看似不相干的技术、艺术、人文知识融会贯通,创造出“下一个大事件”时,都会被那种跨学科的整合能力所震撼。这本书成功地将复杂的商业策略和深奥的哲学思考,用一种极具画面感和代入感的方式呈现出来,让人读起来酣畅淋漓,仿佛亲历了那些决定性的历史瞬间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有