具体描述

基本信息

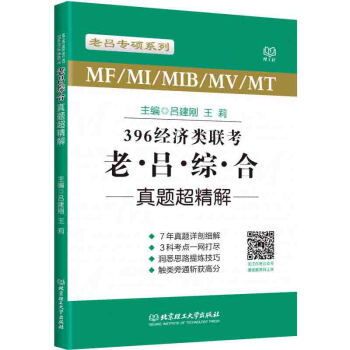

书名:佛学大辞典(新编)

:280.00元

作者:丁福保

出版社:上海书店出版社

出版日期:2015-01-01

ISBN:9787545809824

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:大32开

商品重量:3kg

编辑推荐

暂无相关内容

目录

暂无相关内容

暂无相关内容

内容提要

《佛学大辞典》成书于1922年,其编纂始于1912年,是由编者丁福保历时多年完成推出的中国部新式佛学词典。内容涵盖广泛,共收辞目3余条,约360多字,囊括了佛教各种专有术语、典故、典籍、名词、名僧、史迹等。每条辞目下,均注明其类别、解释辞义、征引出处,便于读者考索,重要的专名则注以梵文或巴利文。期间编者综合参阅了多种佛教辞典、辞林。是一部中国佛学研究的重要专著。

文摘

暂无相关内容

暂无相关内容

作者介绍

丁福保(1874~1952),字仲祐,号梅轩,一号畴隐,江苏无锡人。21岁考入江阴南菁书院(江苏学政黄体芳、两江总督左宗棠1882年捐建),习经史词章,并习天文、算学、舆地诸学。24岁肄业,入无锡俟实学堂任算学教习。27岁入苏州东吴大学,肄业后转上海江南制造局工艺学堂习化学,继以优异成绩入洋务名流盛宣怀所设东文学堂习日文、医学。29岁应张之洞聘赴京任京师大学堂之算学、生理学教习,三年后辞归上海。35岁受两江总督端方及盛宣怀之遣,赴日本习医。归国后设医学书局于上海,同时举办医院及疗养院,为人诊病者二十余年。58岁弃医向文,专心著述,编撰出版之著作三百余种。78岁无疾而终。丁氏精通医学,人称医界泰斗;精通佛学,号为“佛学奇才”;精通古泉学,号为“无人不晓”之“古钱收藏家”;又在语言文字学、数学、文史诸领域,颇多创获。尝贬损中医,以为中医在生理解剖、诊断、药物等方面,受阴阳五行说之干扰,“谬种流传,以迄,不能生人而适以杀人”。后态度转变,译日人所撰为中医辩护工作《医界之铁椎》,并自撰《中药浅说》(《万有文库》有收录),主张以西医之法改造中医,“使数千百年来谬误之学说,一变而化为化学实验的学说”,“足以正国人之舛,开后学之途径”。

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

用户评价

我对中国古代哲学史一直抱有浓厚的兴趣,特别是魏晋玄学那种独特的生命姿态和思想光辉。最近翻阅的这本《魏晋风度与士人精神》,简直是为我量身定做的。它没有落入那种枯燥的学术论文的窠臼,而是用一种近乎文学评论的笔法,将竹林七贤的洒脱、王羲之的书法之美、嵇康的特立独行,描摹得淋漓尽致。作者的文字功底极深,他能将那个时代特有的政治压抑、形而上的思辨和对个体生命的珍视,完美地融合在一起。读这本书,就像穿越回了那个战乱纷飞却又思想璀璨的年代,你能真切感受到那个时代的知识分子,如何在出世与入世之间挣扎、徘徊,最终形成了一种独特的美学范式。特别是书中对“名士病”的分析,既有批判性,又不失同情,让人反思,我们今天所追求的“个性解放”和“保持自我”,与那个时代的精神内核,究竟有哪些一脉相承,又有哪些南辕北辙。这本书的装帧设计也很有品位,墨香与纸张的质感,读起来本身就是一种享受,绝对是值得收藏的佳作。

评分作为一名对宗教艺术史感兴趣的业余爱好者,我一直在寻找一本能够平衡介绍佛教造像与道教神仙体系的入门书籍。这本《中国宗教符号学导论》恰好填补了这一空白。它最大的特点在于其跨学科的研究方法,作者不仅仅是描述佛像或道观的造型,而是深入挖掘这些符号背后的社会功能、民间信仰的变迁以及不同宗教思想的融合与冲突。比如,书中对“莲花座”和“祥云纹”在不同宗教语境下的意义变化进行了细致的对比分析,让我对这些我们习以为常的视觉元素有了全新的认识。作者的文笔非常清晰,逻辑性强,即使是对宗教学术背景不深的读者,也能轻松跟上其论述的脉络。它没有高谈阔论那些玄奥的教义,而是专注于“符号如何说话”这一核心问题。这本书拓宽了我对中国传统文化符号的理解边界,让我明白,艺术和信仰从来都不是孤立存在的,而是相互塑造、彼此依存的有机体。强烈推荐给所有从事设计、艺术史或对中国传统符号学有兴趣的朋友们。

评分这本《般若波罗蜜多心经讲记》真是让人茅塞顿开,作者的解读深入浅出,没有那种高高在上的说教感,而是非常贴合现代人的生活和困惑。我一直觉得《心经》拗口难懂,那些梵文的音译和深奥的哲理对我来说像是空中楼阁,但读了这本书,才明白“空”并非虚无,而是对一切执着的放下。尤其是在讲到“照见五蕴皆空”的时候,作者结合了心理学的知识,把我们日常的烦恼、情绪、身体感受,一步步地剥离,让我们看到它们无常、不自我的本质。读完后,我感觉自己看待问题的角度都发生了微妙的变化,看待那些曾经让我焦头烂额的人和事,心里的那份紧绷感似乎一下子松弛了下来。它不是一本让你马上“开悟”的秘籍,而更像是一位耐心的、知识渊博的良师益友,引领你慢慢走入那片清凉的世界。书中对于如何将心经的智慧应用到日常修行,比如面对压力和挫折时的应对策略,也提供了非常实用的指导,读起来让人感到温暖而有力量,真心推荐给所有对佛法有兴趣,但又被传统经论的艰深所困扰的朋友们。

评分最近在研究明清小说,这本《红楼梦人物命运的哲学探析》给了我一个全新的视角。我以前看《红楼梦》多是从爱情悲剧和家族兴衰的角度切入,但这本书的作者则巧妙地将小说中的主要人物,置于一个宏大的宇宙观和因果律之下进行解读。比如林黛玉的敏感多愁,作者将其归结为前世因缘和今生业力的交织体现,而不是简单地归咎于家庭环境。通过对宝玉的“情不情”和妙玉的“洁癖”的深入剖析,作者试图构建一个金陵十二钗的“宿命地图”。这种解读方式,虽然可能不完全符合现代文学批评的范畴,但它极大地丰富了阅读体验,让原本就充满悲剧色彩的故事,蒙上了一层更深邃、更难以挣脱的宿命感。书中的引证非常扎实,大量引用了清代的笔记和佛道典籍来佐证其观点,使得论证看起来既有文人气息,又具备一定的学理支撑。对于那些已经读过很多遍《红楼梦》,希望能挖掘出更深层意蕴的读者来说,这本书无疑是一剂强效的“兴奋剂”。

评分我一直认为,真正好的历史读物,不应该是年代事件的堆砌,而应该是一种充满人文关怀的叙事。这本关于唐代长安城的纪实文学作品《天都丽影:盛唐长安生活侧影》,完全符合我的期待。作者没有聚焦于帝王将相的宏大叙事,而是将镜头对准了城中的市井百态:西市的胡商如何讨价还价,曲江池畔的诗人如何饮酒赋诗,以及城南小巷里的匠人如何精雕细琢。书中对长安的建筑、服饰、饮食乃至娱乐活动的描写,都细致入微,仿佛能闻到曲江桃花的芬芳,听到鼓楼的晨钟暮鼓。更难能可贵的是,作者在描述这些繁华景象时,始终保持着一种历史的警醒,暗示着盛世之下暗涌的危机和颓势。阅读过程中,我仿佛戴上了一副时光眼镜,亲眼目睹了那个伟大帝国的日常脉搏。它成功地将冷硬的历史知识,转化成了鲜活、可触摸的生活场景,读起来轻松愉悦,却又回味无穷,对于想要了解唐代社会风貌的普通读者来说,简直是完美的选择。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[]趣味拼音描红练习本(上下两本) 余人唐【新东方】 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29006190620/5aba5464N5eccc7a5.jpg)

![Reader''sChoice读者的选择第4版 [美] 马克·A·克拉克 速成英语考研考博托业托福雅 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29008499360/5abf9598Nb0cd849a.jpg)