具体描述

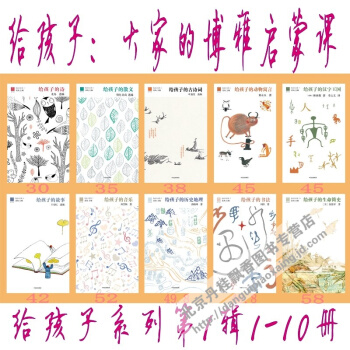

给孩子系列:

《给孩子的诗》(给孩子系列01) 30.00

《给孩子的散文》(给孩子系列02)35.00

《给孩子的古诗词》(给孩子系列03)38.00

《给孩子的动物寓言》(给孩子系列04)45.00

《给孩子的汉字王国》(给孩子系列05)45.00

《给孩子的故事》给孩子系列06) 42.00

《给孩子的音乐》(给孩子系列07) 52.00

《给孩子的历史地理》(给孩子系列08)49.80

《给孩子的书法》(给孩子系列09) 49.80

《给孩子的生命简史》(给孩子系列10)58

《给孩子:大家的博雅启蒙课》(给孩子系列第1辑1-10册)

定价 444.6

给孩子系列10:给孩子的生命简史

本书以简明易懂的语言,结合生动形象的图片和案例为青少年读者介绍进化生物学的基础知识,带领读者了解地球生命的演进。书中涉及生物、地理、历史、考古等众多领域。幕简要介绍了进化生物学的基本内容,并讲述了进化生物学历史上的几个有名的案例;

第二幕生命的演进主要围绕达尔文展开,介绍了达尔文对生物进化的探索过程以及自然选择原理;

第三幕生命的密码关注基因、遗传与进化;

第四幕生命的历程从地质学与考古学的角度出发,结合丰富多样的化石纪录,生动地展示了化石的魅力及其对人类探索与了解生物进化的重大意义,各种多彩的复原图更直观地呈现了生命从无到有、从海洋到陆地的进化之旅;

第五幕生命的洗礼将目光投向了地球历史上的五次生命大灭绝;

第六幕生命的礼赞从生物多样性以及生物进化等角度阐释了生命之美

编辑

★ 知名古生物学家撰写

作者苗德岁为知名古生物学家,现供职于堪萨斯大学自然历史博物馆暨生物多样性研究所。研究经历丰富,拥有地质学、动物学博士学位。

1986年,作者荣获北美古脊椎动物学会的罗美尔奖,成为获得该项奖的首位亚洲学者。

★ 行文通俗易懂,配图生动丰富,专为青少年而作

作为知名学者,作者十分热衷青少年科普事业。本书为作者专为国内的青少年读者打造,其文笔通俗晓畅,围绕科学故事展开,富有趣味性。

书中配图精致丰富,图片多由国内外业界专家特别提供,足见作者用心

★ 以好奇心为线索,综合多学科知识

生物、地理、历史、考古……本书打破了学科的边界,作者的多学科背景使其将不同领域的知识巧妙地贯通起来,增添了本书的知识厚度

基因奥秘、恐龙灭绝、化石发掘……汇集热点问题,足以引发孩子们的好奇心,调动孩子的阅读兴趣,自主遨游科学世界

★ 科学与人文交织,阐释生命之美

科学不是冰冷的知识,对生命奥秘的探索能帮助我们更充分、深入地了解生命之美。作者在创作中十分注重科学与人文视角并举,书中既有故事又有知识,既有哲理又富趣味。阅读本书,不仅能够帮助孩子了解自身、人类与其它地球生命,更能够提升孩子的科学素养和人文素养。

作者简介

[美]苗德岁

首位获“北美古脊椎动物学会罗美尔奖”的华裔学者,博士后,拥有地质学与动物学双博士学位。本科就读于南京大学地质系,后在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获得理学硕士学位。1982年赴美学习,曾在加州大学伯克利分校进修,后获怀俄明大学地质学、动物学博士学位,芝加哥大学博士后。1989年至今供职于堪萨斯大学自然历史博物馆暨生物多样性研究所。1996年至今任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所客座研究员。

目录

自序 致年轻的朋友们

幕 生命的史诗

自报家门:什么是进化生物学?

我们是猴子变来的吗?

第二幕 生命的演进

达尔文

盲人钟表匠

第三幕 生命的密码

是“混血”还是“丢硬币”?

孟德尔与遗传学

染色体的发现与细胞遗传学的诞生

自私的基因

第四幕 生命的历程

地质年代与化石记录

生命的曙光

生命的“诺曼底登陆”

第五幕 生命的洗礼

地球历史上五次生物大灭绝事件

生命之树常青

第六幕 生命的礼赞

生命之美与生物进化论之美

生物多样性

部分自然选择的智人

进化生物学展望

谢幕

鸣谢

序言

自序

致年轻的朋友们

迄今为止,北岛先生主编的这套书,大多属于文学艺术的范畴。说实话,当我接受编写这本书的邀请时,我对自己所要面临的挑战,并没有足够的心理准备。

我跟北岛先生算是同龄人,在读到他的诗作之前,我基本上是不读新诗的。不过,我的父亲是私塾出来的,逼着我从小背诵了很多古文与古诗词,后来,我自己又痴迷于艺术,比如西方古典音乐,因此,我算是一名不可救药的老“文青”。

中国的改革开放,催生了“科学的春天”。当年一部优美的报告文学《哥德巴赫猜想》,曾把许多像我这样的文学青年及文学少年吸引进了科学领域。这批人当中,如今已有新一代文理兼通的科学家崭露头角。其中有几位是我所熟知的,如北京大学的进化生物学家饶毅,芝加哥大学的遗传学家龙漫远,以及中科院古脊椎动物与古人类研究所的古生物学家邓涛、王原等。

其实,由于历史原因,早期中国现代科学家中曾涌现出一批艺兼文理的大家,如丁文江、李四光、竺可桢、华罗庚、李书华等。他们中的许多人,从小深受中国古典文学艺术的影响,后来又在西方接受了严格的科学训练。因此,他们既能做水平的科研工作,又能写辞章优美、立意深远的锦绣文章。比如竺可桢先生的物候学著作,其中展露的深厚诗学修养,一直为人们所称道与钦佩。另一方面,古代中国文人墨客大多具有朴素的唯物主义思想,他们的作品中也常常表现出科学的自然观。比如,中国的水墨山水画中呈现出的褶皱、断层、节理等岩体地质构造,颇具科学性,令地质学家们叹为观止。令人称绝的,是中唐诗人韦应物的一首咏琥珀的五言诗:“曾为老茯神,本是寒松液,蚊蚋落其中,千年犹可觌。”诗中对琥珀的成因以及昆虫如何一失足铸成千年犹存的化石,有如此形象的描述以及合乎科学的推断,实在令当今的古生物学家们惊叹不已。

事实上,科学与文艺探索和表现的通常是同样一些问题。比如,科学关注我们在自然界的位置:我们是谁?我们从何而来又往何处去?而文学艺术也从不同角度,运用不同手法去探究类似问题。当你读了一本好书、看了一场动人的电影、听了一首美妙的音乐或是参观了一次精彩的画展,便经常会感受到心灵的触动,抑或从新的角度审视自身。遗憾的是,我们常常忽略科学与文艺间的内在联系,更糟糕的是,有时甚至误认为两者之间是互相排斥的。

正因如此,我在开始写这本书的时候,就有意识地向“科学性、文艺性、趣味性”的“三合一”方向努力。讨论生命演进的科普书籍很多,我本人近年来就写过两本,这本书与其他书有什么不同?能不能自己,写出新意?不然,何必浪费读者的时间与自己的精力?

进化生物学的研究领域很宽,目前各类相关的科普读物提供了大量庞杂的“知识”内容。我则“别出心裁”,决定在这本书中着重沿着两个方向展开讨论,这两个方向与困扰达尔文一生的两个难题有关:一是生物演化的遗传机制,另一个是生物演进的化石证据的匮乏。所幸,一个多世纪以来科学研究在这两方面的进展,大大有助于我们回答上面提到的科学与文艺所共同关注的“天问”:我们是谁?我们从何而来?又往何处去?

有关遗传学的基础知识,我们目前已经了解了很多,生物教科书中也有一些介绍。我在书中围绕这条主线展开讨论时,旨在突出整个领域的重要研究和重大发现的历史脉络,帮助年轻朋友们一窥科学研究的真实面貌,了解科学家们如何锲而不舍地探求生命与事物的未知与神秘,学习他们的执着与专注。一定程度上,介绍科学知识反而变成了“附属品”,弘扬科学探索的精神才是头等重要的。

第二条主线涉及我的本行——古生物学。化石被称作生物演化的实证。达尔文之后,古生物学家们已经发现并研究了数以万计业已灭绝了的各类古生物的化石,展现了它们与现代生物的迥异之处,揭示出一条重要规律:生物化石在地球历史上的分布并不是杂乱无章的,而是相互关联的,即:新的类型不是神创的,而是从旧的类型演变而来的。迄今为止,古生物学家们已经成功地重建了生命演进的全景图(包括我们人类自身的演化历程),几乎填补了所有的“缺失环节”。尽管未来的发现可能会补充和修正某些细节,但我们对生命演进的宏观图景以及基本规律的认识,不大可能有颠覆性的改变。故此,我在本书中对第二条主线的介绍,也意在重点突出生命演进这出史诗般大戏的宏观场景,而不仅是介绍零星的古生物学知识碎片。

如果这本小书能够帮助青少年读者朋友们认识到:科学同样具有文艺的一面,即想象力与诗性,而文学艺术也需要逻辑与推理,那么,出版方、编委会以及作者将会十分欣慰。谢谢大家阅读这本书!

苗德岁

2017年12月10日

给孩子系列09:给孩子的书法

编辑

美术学院书法史专家精心撰写

本书是书法史专家刘涛为孩子撰写的书法普及入门读物,是作者多年研究的结晶。全书有骨有肉,饱满充实,有趣可读,是一部简上加简的书法基础知识之作。

梳理书法的起源、发展和演化历史

本书作为一部梳理书法起源、发展、演变的童书,特别附上历代书法家逸闻趣事,并配有百余张精美图片,让孩子从感性角度看懂书法、理解书法。

手把手教孩子鉴赏书法、练习书法

本书以极为简洁而通俗的文字,从书法演变小史、书法的欣赏、怎样练习毛笔字三个角度进行讲解,让孩子不仅对书法之美有初步的认识,更能使用正确的方法练习书法。

了解中国传统文化的载体和基因片段

一部书法史,也是一部汉字发展史。本书从三千多年的中国书法历史中,选择110件书法代表作品,根据篆书、隶书、草书、行书、楷书五种书体分类进行详细、具体的点评,让孩子通过不同书体了解中国传统文化的载体和基因片段。

为孩子打开传统文化启蒙教育的大门

书法是中国传统文化的精粹所在,它不仅是一种独特的造型艺术,更承载着历代文人书家的思想、精神,表达着中华民族共通的情感、心灵。本书将陪伴孩子走进书法艺术的殿堂,为孩子打开传统文化启蒙教育的大门。

作者简介

刘涛,1953年生于汉口。1982年初武汉大学历史系本科毕业,留校任教,1988年任教,2013年退休。

长期从事中国书法史、书法技法的教学和研究。发表论文四十余篇。著有《书法谈丛》《中国书法史?魏晋南北朝卷》《书法鉴赏》《中国书法》《极简中国书法史》《字里书外》《古今同观》等。

目录

写在前面 9

书体演变小史 3

书法的欣赏 7

练习毛笔字 10

书法传说故事 19

篆 书 51

隶 书 99

草 书 139

行 书 177

楷 书 227

图版目录 287

序言

写在前面

书法,有血有肉,有筋有骨,有韵味,有神采。

书法,意自笔出,情由形显。

书法是人格的综合,见字如见其人。

这本《给孩子的书法》,挑选了109 种古代书法作品,按书体分类,并做了简短介绍,为少年儿童了解各种书体的源流、欣赏各个书家的书法风格,提供入门的阶梯。

……

习字是古代读书人初的审美训练。那些的书法范本都是传递美感的书法经典。面对字帖,就是在感受书法的美。

一笔一画地练习,追求端正匀称,达到平衡和谐,就是用自己手中的毛笔表达汉字的美感。

习字是手、眼、脑协调配合的学习活动。在古代,习字是学生每日必做的功课,在反复练习的过程中,学会使用毛笔,学会书写技巧,学会处理笔画结构之间的各种组合关系,从而把字写得端正美观,把笔画写得有力感。这样的能力,叫作“基本功”。

要想把字写好,必须专心、细心、耐心。由此训练我们的观察力,锻炼意志力,培养认真的习惯,养成追求的态度。所以,习字不仅是学习书法,也是锻炼自己的人格,培育自己的文化修养。

用毛笔写字——

是学习一门艺术,

是自我的文化修炼,

是一种精神的享受,

是一件快乐的事情。

刘涛

2017 年7 月31 日

文摘

书体演变小史中国书法是在汉字的长期书写使用过程中衍生的一门艺术,或者说,书法是表现汉字美感的书写技艺。

汉字的书写形态,经历过多次变化,形成多种书体,大致可以分为篆、隶、草、行、楷五个类型。这五类书体,既有不可混淆的区别,也有不可分割的联系。

随着字体的演进,书法的技艺也渐渐丰富起来。

初的文字是描摹物体外形特征的象形字,逐渐简约为秦朝小篆那样符号化的篆体字。

古文字时代的一千多年里,我们的祖先将文字刻在龟甲兽骨上,铸在青铜器里,镌刻在铜器上、石上,写在竹片或绢帛上。古文字时代的许多书迹重见天日之后,人们分别名为甲骨文、青铜器铭文(金文)、石鼓文、刻石、简书、帛书,大体是以书写材料命名各种文字。虽然名称不同,但字体皆可归为篆类文字。

书写篆类文字,有横笔,有竖笔,有转笔,但都是像划线一样引笔1 而书,笔法较为单纯,而结构组织较为繁难。

到了汉朝(公元前206—公元220),文字书写进入隶书时代。隶书由篆书的俗写体演变而来,即因篆书的快捷写法造成。早期隶书名为“古隶”,成熟的隶书称为八分隶书。

过去,人们只能见到汉代石碑上刻的隶书,因此很长的时间里,人们所说的“汉隶”通常是指东汉石碑上的隶书。

写隶书,横平竖直,撇捺分张,易于结字。隶书笔画有点、横、竖、撇、捺、竖钩、弯钩多种形态,用笔有向上的提,有向下的按,有向左向右的翻挑,有转折,书写的笔顺也严密起来,用笔的技巧比篆书丰富。

在隶书时代,俗写急就的草书也成熟起来。草书笔画“删繁就简”,一些偏旁部件如“氵”“灬”“言”,都可以简省为一笔。草书笔画穿插纠结,看似随意,其实有一定之规,称之为草法。

草法既是草书的规则,也是草书的结构。

草书结构简易,用笔自由,但要做到笔势流畅,随势赋形而且符合草法,又能将情感倾注于书,那就很难了。

隶书时代的后期,即东汉中后期,行书、楷书从草率的隶书中蜕变而出。

早期的行书和楷书,都是隶书的俗写体,剔除了隶书笔画的波挑,结构像隶书那样平正,而后分途发展,形成两种新书体。

行书运笔速度较快,还吸收了一些草书的写法,笔画连带接应,结构比隶书潦草,又比草书易识。

楷书则一笔一断,例如,横画驻笔而收,撇画上粗下锐。

晋朝时(265—420),楷书、行书各自发育成熟。楷书取代了隶书的正体字地位,文字书法进入楷书时代。

楷书时代,行书成了俗写体,草书仍在发展。这三种书体的笔画结构,彻底告别了古篆的象形性,又比符号化的隶书更为简略,更为抽象。那时,的书家是东汉(25—220)张芝、三国时期魏国(220—265)钟繇(yáo)。张芝擅长草书,人称“草圣”;钟繇擅长楷书和行书。东晋(317—420)王羲(xī)之把楷、行、草三种书体发展到“今体” 阶段,不但进行了革新,而且造就了新的技法,后人称他“书圣”。

汉字的演变,如果以殷商甲骨文为起点,以东晋的成熟楷书为终点,历时约1700 年,先后形成篆书、隶书、草书、行书、楷书五大结构类型。

这五类书体,从发生到成熟,时间有长有短。大体说来,篆类字体的演变较为漫长,其次是隶书与草书,而行书、楷书演变成熟的时间较短。

魏晋以来,楷书、行书和草书成为主流书体,篆书、隶书仍沿用不废。还有各种各样的花样翻新的杂体,大多是装饰性的书体,虽然名目很多,但形体结构不出以上五类字体的范围。

给孩子的历史地理(给孩子系列)

给孩子的历史地理》是历史地理学家唐晓峰教授专为青少年读者撰写的中国历史地理入门图书,既有性,又深入浅出,通俗易读。全书以历史和地理的双重视角,讲述中国古老而伟大的文明进程。作者选取文明空间、地域社会、环境人文、乡土风俗、王朝变迁、地图与人等角度,以具体实例解读中国的历史和地理的奥妙,并配以近百幅插图、地图,上下五千年,纵横千万里,让孩子在历史中认识中国大地,在地理上了解中华文明。编辑

1、 上下五千年,纵横千万里,看懂华夏文明的轨迹和成就

华夏文明有六大源地,它们都在哪里?

九州、五服,这代表了什么概念?

为什么欧洲的城市是圆的,中国的城市都是方的?

北京城的中轴线上都有什么?

从文明、地域、社会、环境、艺术、风俗、王朝、地图等八个角度,全面论述历史地理的看世界方式。

在历史中认识我们脚下的这片大地,以及我们的祖先与山川河流的关系。

2、 时间+空间,才是认识世界的正确方式

在建立世界观的年龄,培养时空的视角。《给孩子的历史地理》将地理问题与历史大事结合起来,教会孩子从多维的、互相联系的网络中观察世界。

用时间和空间双重维度去认识世界,方能造就远大眼光和宏观视野,天下大事尽在头脑之中。

3、 轻松学地理,告别死记硬背

孩子往往对死板的地理知识望而生畏,其实地理是活的,它就活在历史里。

弄懂了地理的问题并不都在地上,还有一部分在人的脑子和行为里,把枯燥的地理知识和鲜活的历史事件结合起来,就能相互启发,豁然开朗。

让孩子摆脱死记硬背,先明白道理,再轻松学习地理和历史。

4、 图文并茂,直观感受大千世界和灿烂文明

近百幅插图和地图,还原历史和地理的面貌,展示一个丰富的文明世界。

读万卷书,行万里路。阅读万里驰骋的历史地理,将引领孩子在大地上找寻人类生活的痕迹,文明发展的轨迹,安放身心的家园。

作者简介

唐晓峰,北京大学城市与环境学院教授,博士生导师,历史地理学家。1972-1975年在北京大学历史系考古学习,毕业后到内蒙古大学蒙古史研究室工作。1978年复入北京大学,为历史地理学研究生,师从我国历史地理学家侯仁之院士,之后留校工作。1986年秋赴美国雪城大学(Syracuse University)地理系留学,1994年获博士学位。1995年返回北京大学城市与环境学院任教。主要从事城市历史地理、中国先秦历史地理、地理学思想史方面的研究。讲授《地理学思想史》、《中外城市建设史》等课程。著有《人文地理随笔》《文化地理学释义》等。

目录

序言

一,文明的空间

华夏文明,六大源地

文化网络,交织而成

文明核心区的显现

中国的“两河文明”

域外交流,三大通道,

二,大地域,大社会

翻山越岭的步伐

五岳大坐标

车轮滚滚:车与道路

快马加鞭:驿传

三,区分天下

九州:中国古代个大型地理分区体系

五服:事实加想象

分区而治

县,中国人的根

司马迁的经济区划

区域认同:关中

四,环境天设,人文乃成

生态:一方水土,一方人文

人与环境的关系

环境是给人类预备的吗?

地名与生态

环境的缺陷

古代华北平原上的湖泊

老虎在山林,狮子在门口

五,山水艺术

南朝:歌唱自然的时代

道教环境观

山水艺术

地理书中的名胜与诗文

西洋楼,西洋景

六,千里不同俗

司马迁的描述

乡音难改

四方有佳肴

南腔北调

七,王朝都市

城市与文化

中西建筑,两样手法

秦始皇的咸阳

两个长安城

生活大变的宋代城市

北京城的中轴线

陵墓

八,地图与人

空间表述

中国早的地图

地图与政治

地图不是中性的

中国地图上的长城

康熙《皇舆全览图》

序言

北岛建议我写一本给孩子们读的历史地理的书。

给孩子讲一般地理的书很多,专讲历史地理的书还没有,所以北岛的建议是一个新鲜的想法。但是怎么写,却有些费心思。幸好过去几年,我曾经为地理杂志写过一些轻松的随笔,那就顺着这个路子来吧,可以再轻松一些。

这里需要先介绍一下什么是历史地理学。自打我做了这个,就不断有人问:“什么是历史地理?”“是历史加地理吗?”他们接着感叹:“你又懂历史,又懂地理,真不容易!”他们讲的不大对,但我们就从这里开始说起吧。

在上的说法是:研究历史时期的地理问题,就是历史地理学,可以研究历史时期的自然地理,也可以研究历史时期的人文地理,在学科属性上,是地理学。这其实很简单。

不过,“历史加地理”这个直观的说法也不是不能用,要看怎么加,要加的合适。比方说,卫青北征匈奴,这是历史。朔方郡、阴山山脉,这些是地理。把它们加在一起,形成了一个题目:卫青大军北征的路线。这是加得合适。再比如,唐代幽州城(在今北京),是地理,安史之乱,是历史,这两者也可以加起来,说明安禄山起兵的位置。其实,许多历史事件都应该把地理加上,加上了,问题才完整,才更明白。如果能对历史事件、历史知识都认真地加问一个地理问题,却是个好习惯。比如读鸿门宴的故事,可以问:鸿门在哪里?背《登鹳雀楼》的诗句“白日依山尽,黄河入海流”,一定要问:鹳雀楼在哪里?

当然,有些大历史事件是很复杂的,那么与其相关联的地理问题也是很复杂的。比如王安石变法,这个变法不是只在朝堂上做纸上文章,还要推到社会上去,于是地理问题就来了。王安石的新法,有些是要依照地区因地制宜的,不可能全国都一样。比如方田均税法,能全面实行的不过是五个地势平缓的路(“路”是当时一种行政管理的区域),而均输法也只限于经济发达的东南六路。当时有很多人反对变法,也从地理上挑剔王安石。比如王安石要利用洪水淤田,反对派就问:那淤出的土田薄厚不均怎么办?王安石支持把湖水排干扩充田地的办法,反对派就挖苦讽刺说:那还要另开一个湖泊存水哟!(意思是,这边把湖水排干得了田地,那边又把田地淹水变成湖泊,这不是跟原来一样嘛。)大大小小的地理问题在历史中差不多是无处不在。

再介绍一下地理问题的研究特点。人们常用“地理知识”来理解地理学,好像地理就是知识。其实,地理不光是知识。地理这个词中还有一个“理”字,地理还要讲道理。什么是地理中的道理,简单说就是“地利”,地理中的道理,就是判断地利与地不利。诸葛亮与马谡虽然都有关于街亭的地理知识,但对地利的判断不一样,结果大为不同。

另外,地利是复杂的,不是永恒不变的。比如:西汉的首都长安在关中,东汉却把首都改在了洛阳。当初刘邦也想把首都放在洛阳,但是张良把关中的地利一说,刘邦就变卦了。可刘秀为什么就不认同当年张良说的地利了呢?而到了隋朝、唐朝,又把首都放在了长安。他们变来变去的原因是什么?要把这个地理问题讲明白,就不是几句话的事情了。

后再说一点,地理的问题都在地上吗?回答:地理的问题离不开地,但不是都在地上,还有一部分在人的脑子里。例如“街亭军事地理”这个问题,一部分是街亭的地貌地形,而另一部分,而且是更关键的部分,是在诸葛亮与马谡的脑子里。再举一个例子,修建城市,中国人喜欢修成方形的,可欧洲历史上的大城市却没有方的,这里面的原因不在地上,也不是技术问题,而是思想问题。欧洲人一般不认为城市应该有一个整齐的轮廓,即使要,也不是方的,而是园的,文艺复兴时期的理想主义者们,就设计过圆形城市。而古代中国人相信天圆地方,只有修建代表天的建筑时,才采用园的形状,比如北京的天坛。

简单说,大地之上、环境之中的事物形形色色,是地理素材,须要由人脑提炼成的知识,再用知识总结出道理。人脑在这个过程中是要费一番气力的。在地理学研究中,关注人脑这个部分的,属于地理学思想研究。

这本书里的内容,是历史地理知识与道理(包括思想)的结合,为的是帮助读者从历史的角度认识我们脚下的这片大地,以及祖先与这片大地的关系。哪些是知识,哪些是道理,怎样用知识安排出道理,希望读者判断。如果能够把我说的东西加以修正、延伸、提高,那就更好了。

用户评价

书评三: 要说对孩子影响最直接的,那必须是关于汉字的《汉字王国》。我一直觉得,汉字是中文的灵魂,但教起来总觉得有点枯燥。然而,这套书的处理方式太巧妙了。它不是教笔画顺序,而是带着孩子探寻每一个字的“前世今生”,把象形、指事的演变过程讲得像侦探小说一样引人入胜。孩子现在看报纸上的字,都会主动问我:“妈妈,这个‘山’字,是不是以前就是三座山峰呀?” 这种主动求知的欲望,是任何功利性的学习都无法比拟的。它让孩子对母语产生了深厚的感情和敬畏之心,这是培养优秀阅读者的基石啊!我感觉我们家里的语言环境都因为这本书变得更丰富、更有层次感了。

评分书评五: 整套书给我的感觉是:精心策划,毫不敷衍。它成功地搭建了一个从感性认知(诗歌、美感)到理性分析(汉字、动物哲学)的完整学习路径。这种博雅的教育,不是追求短期成绩,而是旨在塑造一个完整的人格。最让我欣慰的是,它没有为了迎合孩子的注意力而牺牲内容的深度,所有的知识点都经过了巧妙的“翻译”,保证了学术的严谨性,同时又充满了趣味性。这套书不是那种读完就束之高阁的“一次性玩具”,而是可以反复咀嚼、每次都有新发现的“精神食粮”。我真心推荐给所有希望孩子拥有深厚文化底蕴和开阔视野的家长,这是对孩子未来最好的投资之一。

评分书评二: 我得说,这套书里的《美的历程》,简直是艺术启蒙的教科书!我本来以为这么深奥的话题,孩子听了会打瞌睡,可事实是,我得定时定点地控制他看的时间,不然他能一直抱着不撒手。它把那些艰涩的艺术史概念,用孩子能理解的语言串联起来,就像在讲一个波澜壮阔的冒险故事。从古老的洞穴壁画到现代的抽象派,那种跨越时空的对话感,非常震撼。更棒的是,它不仅仅是介绍“这是什么”,更重要的是解释了“为什么是这样”,这种思考的深度,对于培养孩子的审美判断力至关重要。很多同龄的孩子可能只认识名画,但通过这本书,我的孩子开始懂得欣赏艺术背后的思想和时代背景,这才是真正的文化熏陶,而不是简单的知识灌输。

评分书评四: 关于动物的那本书,简直是孩子们的“自然百科全书+哲学入门”。我特别欣赏它没有把动物仅仅当成物种来介绍,而是融入了大量拟人化的叙事和深层次的思考。比如,它会引导孩子思考,为什么狼要群居?蚂蚁的社会结构对我们有什么启发?这些不仅仅是生物学知识,更是关于社会组织、生存智慧的探讨。这种跨学科的融合能力,是现代教育非常欠缺的。我的孩子现在观察小区的流浪猫狗都更细致了,甚至开始尝试理解它们的“社交规则”。这本书的文字非常优美,充满了对生命的尊重和好奇,读起来让人心生敬畏,绝对是培养孩子同理心和宏观世界观的绝佳读物。

评分书评一: 这本《给孩子:大家的博雅启蒙课》的组合,简直是为我们家那个精力旺盛、好奇心爆棚的小家伙量身定做的!我原本还担心他看不进去那些“大部头”,但没想到,这几本书的编排方式简直是魔法。特别是那本关于诗歌的部分,读起来朗朗上口,简直能让我这个成年人也跟着哼唱起来。它不是那种枯燥的说教,而是巧妙地将诗歌的美感融入到日常生活的点滴中。我发现孩子在读完后,看天空、看花草的眼神都变得不一样了,仿佛打开了一扇通往更广阔世界的大门。而且,这种启蒙教育的精髓就在于“润物细无声”,它没有强迫孩子去“记住”什么,而是让他自然而然地去“感受”美。这套书的设计理念,在我看来,是真正抓住了孩子学习的节奏——先激发兴趣,再引导探索。这简直比我给他报的那些兴趣班都管用,至少在精神滋养这方面,无可替代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有