具体描述

基本信息

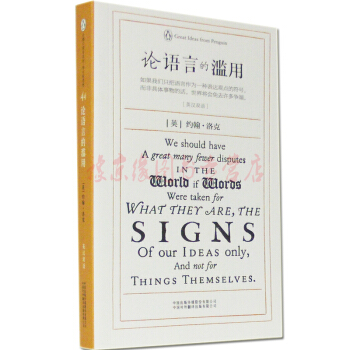

书名:企鹅口袋书系列·伟大的思想:论语言的滥用(英汉双语)

:18.00元

作者:[英] 约翰·洛克(Locke J.) 著;孙平华,韩宁 译

出版社:中国出版传媒股份有限公司,中国对外翻译出版有限公司

出版日期:2014-04-01

ISBN:9787500138839

字数:

页码:232

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:

编辑推荐

暂无相关内容

目录

译者导读

论观念

观念通论及观念的起源

简单观念

复杂观念

关乎快乐和痛苦的情状

充分观念和不充分观念

观念的正误

论文字

文字或语言通论

文字的缺陷

文字的滥用

前述缺陷及滥用的补救方法

内容提要

洛克著名的作品《人类理解论》于1671年开始撰写,1690年得以出版,自首次出版到1700年已出版20个版本。在书中,洛克批评了宣称人生下来便带有内在思想的哲学理论,他主张人所经历过的感觉和经验才是形塑思想的主要来源。从哲学的继承性上看,洛克走的是弗兰西斯·培根和托马斯·霍布斯的路线,即知识起源于感觉和经验。书中涉及的思想对于伏尔泰等众多西方哲学家也产生了极大影响,在西方哲学史上起到承前启后的作用。由于他在这方面的理论,洛克可以被归类为经验主义者。

文摘

3.感觉的对象是观念的来源之一

,感官在熟知一些特定的感知物之后,会通过多种方式,将几种对于事物不同的感知传递到脑海中,因此我们就有了“黄、白、热、冷、软、硬、苦、甜”及其他一些观念,称为可感知性。我所说的传递到脑海的感觉,是指感官对于外部物体的感受。观念大多源于感官,通过感官让我们理解。我把这称为“感觉”。

4.心理活动是观念的另-来源

第二,观念的第二个来源是心理活动。心理活动也为我们提供观念,加强理解。心理活动之所以是内在的,是因为它是灵魂对已有观念的反思,而反思得来的观念是不能从外部事物上获得的。这些观念包括“知觉、思考、怀疑、相信、推理、认知、意愿”,以及我们头脑里的各种活动。对于这些活动,我们有所意识,并加以注意,从而形成自己的观念,进一步加强理解。这和我们对外物的感知同理。这一来源是个性化的,虽然不是感官(因为无关于外物感知),但是形成却十分相似,因此可以称为内部感官。对于前一种,我称之为“感觉”,那么对于后一种,我就称之为“反思”,因为只有人们在反思时,才能形成以上观念。在本书以下的部分,我在提到“反思”时都是在指人们对内心活动的注意,因为只有对内心活动加以注意,才能形成有助于理解的观念。这两种来源,一则为外部料,帮助人们形成感觉;一则为内心活动,促使人们进行反思。在我看来,观念只有这两种来源。我这里所提到的“活动”一词是广义上的,不仅可以理解为观念在头脑中的反应,也可以理解为由观念而引发的情感,如某想法带来的满足感或不安感。

5.所有观念均源于二者之一在我看来,对任何观念的理解,哪怕只有一瞬,都是源于以上两种途径之一的。外部事物在头脑中形成不同的感觉:头脑又通过心理活动的加工促进理解。

全面研究一下两种途径及其模式、组合和关系就能发现,它们涵盖了所有观念,我们头脑中的所有观念无一不是源于二者之一。你可以联系自身,仔细审视自己的理解,告诉我在你自身的观念中,有没有源于感官及反思以外的。不管你脑中有多么丰富的知识,仔细分析下来,就会发现所有观念都源于二者之一,只不过人们的理解把它们无限组合并放大了。这点我们之后也会谈到。

6.对儿童的观察

凡是仔细研究过初生儿的人都会认为,婴儿在坠地时是没有任何观念来帮助他们在今后形成知识的。儿童的观念是逐渐形成的。尽管很多观念显而易见,为人熟知,在他们记得时间和次序前就已经深植脑海,但是直到他们年龄稍长,开始拥有特定观念时,他们才记得幼时拥有过寻常观念,几乎每个人都是如此。如果想试验一下,可以强迫一个儿童保有很少的观念(即便是寻常观念)直至成年。然而儿童所处的世界有很多实体,这些实体以一种永恒且多变的方式影响着他们,不管他们愿不愿意,各种观念都印在了他们的脑海。只要睁着眼睛,光和颜色就随处可见;声音以及形状一直刺激着他们对应的感官,进入他们的头脑。但是,如果一个儿童被置于一个只有黑白的地方,就算他长至成年,也肯定不辨红绿。同样,如果他小时候没尝过牡蛎和菠萝,长大了也就不能区分这两种食物。

7.人们接触的事物不同,观念便不同

人们在外界接触到的事物种类越多,获得的观念就越多,反之亦然。同理,人们内心反思越多,获得的观念也越多。有时,尽管你十分关注自己的头脑活动,但得出的也只是简单清晰的观念。只有在当你专注研究某一领域时,才能只关注这一领域的相关内容,而非对所有内容都加以留意。这样你就能形成关于风景画的特定看法,或者更加了解钟表的零件和运作。而那些对什么都感兴趣的人,则很难做到这点。他也许每天都会看见这幅画或这个钟表,但是如果不加以思考,不考察各个部分,就只能对它们有一个模糊的概念。8.反思得来的观念往往需要人们的注意,因此出现较晚为什么儿童迟迟不能具有心理活动产生的观念呢?为什么有些人一生都没有清晰、完整的观念呢?因为,尽管他们不断形成一些观念,但是如果没有对之加以理解,进一步探究,形成思考的产物,那么这些观念只能是表面上的,就不能产生深刻的印象或在脑海中留下清晰、明了、经久的观念。

……

作者介绍

约翰·洛克(JohLocke,1632~1704),英国哲学家,经验主义代表人物之一,对政治和哲学领域的发展做出了巨大的贡献,是全面论证宪政民主思想的位作家。在政治方面,他主张正当的政府应取得民众的同意,并且能保证人民享有生命、自由和财产权利。他的思想对后世影响深远。洛克一生著述颇丰,著有《论宽容》《政府论》《人类理解论》《教育漫话》《中体现出来的基督教的合理性》《为基督教的合理性辩护》等。

用户评价

这本“企鹅口袋书”系列的书拿到手的时候,着实让人眼前一亮,那种经典的、带着点年代感的字体和排版,一下子就抓住了我的注意力。我一直对那种小巧精致、方便携带的书籍情有独钟,毕竟通勤路上或者午休时分,能够随时拿出一本好书翻阅,是件极其惬意的事情。这本书的装帧设计非常到位,拿在手里有分量感,但又不会觉得笨重,正好能塞进外套口袋里。封面那种简约的风格,虽然没有花哨的插图,但却透着一股子沉静的力量,让人一看就知道这不是那种肤浅的快餐读物,而是真正有思想内涵的经典。而且,作为英汉双语对照的版本,对于我们这些想提升外语能力,又想深入研读原著的读者来说,简直是量身定做。我试着对照着读了几页,发现翻译的质量相当可靠,忠实地保留了原著的语境和韵味,这对于理解复杂的哲学概念至关重要,避免了因为翻译腔而产生的理解偏差。那种指尖划过纸张的触感,以及油墨散发出的特有气味,是任何电子阅读器都无法替代的阅读体验,让人感到踏实和专注。

评分这次购书体验,最让我赞赏的一点是它体现出的专业精神。我对比了好几个市面上流行的版本,最终选择了这款“企鹅口袋书”系列,就是看中了它背后的学术声誉。哲学思想的传播,最怕的就是“想当然”的解读和粗糙的翻译。阅读这类思想巨著,需要的是一丝不苟的态度。这本书在细节上的处理,充分展现了这一点。比如,对于一些特定时代背景下的术语,译者明显是下了大功夫去考证的,而不是一味地用现代口语去套用。这种对“原意”的尊重,让我感受到了出版方对知识的敬畏。当我翻到某个关键论点时,能够清晰地看到作者逻辑链条是如何一步步构建起来的,中英文的对照,如同两面清晰的镜子,互相映照,消除了阅读过程中的任何模糊地带。这种扎实可靠的感觉,是其他那些追求快速出版、内容未经打磨的书籍所无法比拟的,让人觉得物有所值,甚至可以说是对知识的一种投资。

评分说实话,我买书通常是抱着一种“朝圣”的心态,尤其对于哲学类的著作,总希望能够找到一个好的向导。这本书的出现,可以说是满足了我对“可靠向导”的所有期待。我发现它在内容编排上非常用心,不是简单地将中英文堆砌在一起,而是做到了真正意义上的互文参照。很多时候,我们阅读英文原著,遇到一些特别绕口的句子结构或者晦涩的词汇时,如果能立刻瞥见精准的中文释义,那种豁然开朗的感觉是无可比拟的。这本书的排版布局巧妙地平衡了原著与译文的空间,使得阅读节奏不会因为来回切换而被打断。这对于初次接触这类经典,或者英文基础稍弱的读者尤其友好。它就像一位耐心的导师,在你迷茫的时候,轻轻地为你点亮那盏指路明灯,让你能够更顺畅地领会作者深邃的思维脉络。我甚至觉得,如果想系统学习英语的学术表达方式,这本书也是一个极好的范本,因为它呈现的是经过时间检验的、高水准的语言应用。

评分坦白讲,我买这本书的初衷,一部分是出于对这位思想家的敬仰,另一部分是想找一个方便携带的版本,随时随地进行碎片化阅读和思考的整理。这本书的便携性简直是为都市人的生活节奏量身打造的。它不像那些精装大部头那样需要一个专门的书架位和一张舒适的阅读椅,它可以安静地躺在公文包的一角,等待着任何一个空隙的出现。更棒的是,这种小开本的设计,反而有助于将那些宏大的哲学命题“缩小”到可以被个体在短时间内消化的程度。每次翻开,我都感觉自己像是和那位伟大的思想家进行了一场私密的、不受干扰的对话。它提供的不是一种被动接受的信息流,而是一种主动的、需要调动全部心智去构建理解的过程。这种沉浸感和私密性,是大型学术著作往往难以提供的,它更亲近,更像一个可以信赖的“口袋伙伴”。

评分这本书的整体气质,给我一种穿越时空与智者对话的错觉。它没有用任何花哨的营销术语来包装自己,而是用最朴素、最经典的外观,承载着厚重的思想内核。这种“反潮流”的设计,恰恰是它最大的魅力所在——它不随波逐流,只专注于呈现思想本身的力量。对我而言,阅读经典不只是为了获取知识点,更是为了磨砺思维的棱角,学习如何进行严谨的论证。这本书提供的双语框架,就提供了一个极佳的“对比训练场”。你可以清晰地看到,在不同的语言结构下,一个复杂的哲学概念是如何被精确地构建和表达的。这种潜移默化的语言和逻辑训练,比单纯地阅读任何一本关于“如何思考”的指导书都要来得直接有效。拿到这本书,我感受到的不仅仅是一次购物的满足,更像是一次对自我心智升级的庄严承诺。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有