具体描述

读者年龄: 12周岁以上

商品参数

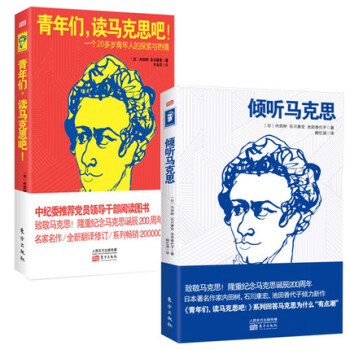

| 共2册 (青年们读马克思吧(一个20多岁青年人的探索与热情)+倾听马克思) | ||

| 定价 | 64.00 | |

| 出版社 | 东方出版社 | |

| 版次 | ||

| 出版时间 | 2018年01月 | |

| 开本 | 32开 | |

| 作者 | (日)内田树,(日)石川康宏,译 李春霞 | |

| 装帧 | 平装-胶订 | |

| 页数 | 248 | |

| 字数 | 0 | |

| ISBN编码 | 9787520700689 | |

书 名:青年们,读马克思吧!:一个20多岁青年人的探索与热情

作 者:[日]内田树,[日]石川康宏

出版社:人民东方出版传媒

出版日期:201801

版 次:

页 数:0

ISBN :9787520700689

定价;32元

分类:哲学 → 哲学

货号:1735628

编辑推荐

编辑推荐:《青年们,读马克思吧!》以日本**学者内田树与石川康宏书信来往和对话的形式,对马克思经典理论进行阐释,两位先生文风不同,对同一问题的态度、观点及视角不尽相同,这种形式增强了阅读的趣味性、可读性,能使读者以轻松愉悦、快乐自由的阅读方式品读马克思、倾听马克思。

作者简介

内田树 日本**学者、评论家、**书作家。1950年出生于东京,毕业于东京大学文学部。现担任神户女学院大学名誉教授。著有《日本边境论》《当心村上春树》《倒立日本论》等。

石川康宏 日本**学者。1957年出生,毕业于立命馆大学经济学部、京都大学经济学研究科。现担任神户女学院大学文学部教授。

内容简介

日本**学者内田树、石川康宏以书信往来的形式,以两种独特迥异的解读方式,结合当下社会现实,对《共产党宣言》《论犹太人问题》《黑格尔法哲学批判导言》《经济学哲学手稿》《德意志意识形态》等经典著作中的经典问题,进行了恰如其分地解读。内容行文流畅,通俗易懂;体裁富有创意,别具一格。

《青年们,读马克思吧!》系列图书在日本出版后,销售达百万册,后被翻译到世界各地,为全球青少年们所热爱。《青年们,读马克思吧!》中文版自2013年出版后,迅速成为中国通俗理论读物领域的重点**书,并被列为中纪委推荐党员干部阅读的56本图书之一。

目录

前言

**篇 《共产党宣言》

**封信 石川康宏致内田树

我听着前辈们的讨论(当然几乎是听不懂),对于马克思想要全盘了解社会的构造和历史的大无畏精神,感到了**的震撼。这是因为,在我的常识当中,马克思那种宏大的视角、思考问题的大胆方式也是**的。

第二封信 内田树致石川康宏

我热爱马克思的*大理由,不是因为马克思将世界的构造明确地阐述给我们,也不是因为他给我们指明方向,告诉我们如何去构建一个没有阶级的社会,而是因为读马克思会让我们变聪明。

第二篇 《论犹太人问题》《黑格尔法哲学批判导言》

第三封信 石川康宏致内田树

在选择职业时,我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的**。不应认为,这两种利益会彼此敌对、互相冲突,一种利益*定消灭另一种利益;相反,人的本性是这样的:人只有为同时代人的**、为他们的幸福而工作,自己才能达到**。

第四封信 内田树致石川康宏 2009年4月14日

马克思本人并不认为自己是“失去的只有锁链”的无产者(马克思除了锁链之外,还拥有例如家庭、朋友、同志等美好的东西)。所以,马克思是以“把全部权利赠与无产者”为主题构思文章的。

第三篇 《经济学哲学手稿》

第五封信 石川康宏致内田树

马克思认为,费尔巴哈的意义在于,他没有将现实中各问题的解决办法寄托于神或来世,而是想要通过改革现实的社会关系(人的关系)来解决问题,开创性地提出了这种唯物主义社会变革论。

第六封信 内田树致石川康宏

马克思*有人文关怀的地方,在于他每次想到“异化劳动”时就会变得特别激动。他无法对不公平的社会现状坐视不管。一个青年苦苦追问 “何为像人一样活着呢”,为了回答这个问题,他涉猎当时所有的思想和学问,取其精华,去其糟粕,以*快的速度创造属于“自己的语言、自己的思想”。我希望年轻人可以感受到这种迫切感。

第四篇 《德意志意识形态》

第七封信 石川康宏致内田树

共产主义并不是来自对理想国(乌托邦)的臆想,而是在资本主义的问题逐一解决之后,所固定下来的形式。这种新颖的想法,成为日后马克思革命论和未来社会论的重要支柱。

第八封信 内田树致石川康宏

我希望青年们在读到马克思的这句话时,不把它当成是“没有分工的社会”这种高瞻远瞩的政治愿景,而是把它当做职业选择时的“智者箴言”——“不断去做自己喜欢的事情”、“不固定做同一个工作也很好”,这样不是很好吗?

注释

后记

读者评价

在线试读

在本书中,我们希望通过选取一些马克思以及恩格斯的代表作,以两人对话的形式来进行深入探讨。比如,“石川先生,这句话尖锐深刻,意义深远,你觉得呢?”“嗯,不愧是马克思!”不知这种形式是否合适。

同时我也隐隐抱有一种期待:哪怕只有一个青年读者觉得“这么大年纪的人还如此热情地讨论马克思,说明马克思真是了不起啊……要不然读读看吧”,我都会认为我出色地完成了历史使命。

【解读方式不同】

我和石川先生对于马克思的解读方式也许很不一样。但是我觉得没有关系。对于同一篇文章,不同的读者有不同的解读方式,这是自然的。解读方式越多,越说明文章的内涵深刻,寓意厚重。

所以,在本书中,我将尽量提出与石川(哎呀,称呼有些随便了。不过没关系的吧,平时也是有时称呼“石川先生”,有时称呼“石川”)不同的解读方式。当然我并不是要故意唱反调,否定石川先生的解释,只是想告诉读者“我们还可以这样来理解”。

对音乐的理解也是一样吧。听音乐的时候,有人对曲子在音乐史中的定位感兴趣,也有人喜欢研究一下歌词的意义,还有人对作曲家背后的轶事感兴趣,当然也有人在意发音的音韵和气息的运用……这些欣赏方式并不是互相排斥的。我认为对于马克思的不同解读也是如此。

我冒昧地说一句,石川先生的解读方式,应该是结合马克思的政治史、思想史体系,去细致地讲解著作中重要的地方。石川先生不愧为学者,做事情注重根基,有板有眼。

那么我呢,也就不*再做这些事情了。

正如大家所知道的,我不太擅长有板有眼地做事。对于学者来说,列举先行研究,确保文献的引文没有错误等是*基本的工作,我却实在做不来。

英美圈的学者在这方面确实做得很好。似乎还没有出现过先行研究引文有错误的情况。一旦发现,那**是学术丑闻了。相对来说,法国的学者在这方面就有些马虎了。

我的老师伊曼纽尔 勒维纳斯先生就是这样的。翻译他的著作时,发现书中有很多引用错误。有些章节的脚注几乎都在罗列老师的引用错误(这样说似乎对老师不敬)。当然,所谓的引用错误,一般跟论文的论点并没有什么关系,有的忘记加原文中的标点符号,或者写错了引文的页码,有的是杂志名称的大小写不一样,诸如此类。尽管如此,类似的错误还是很多的。

为什么会这样呢……我考虑了一下。也许因为勒维纳斯老师是一个粗心的人?我认为并非如此。我想可能是老师在读文献资料时,过于投入了吧。写引文的时候,脑中不断涌现出“接下来要写的内容”,单是誊写就已辛苦**极,这时一不小心就有可能写错标点符号,或者写下相反页面的页码,以及类似的错误。

但是请不要误会,我并不是说这样很好。我们有时也会因为有了好主意而高兴地一跃而起吧?在这本书中,我特别希望青年们能够体会这种“高兴地一跃而起”的感觉。

可以说这是一种因为知识而产生的兴奋感。大家是否也有过这样的经历,因为某个契机,我们会感觉大脑突然加速,就像本来分散的拼图,快速地找到了属于自己的正确位置一样,大脑突然发热。石川先生一定了解这种感受吧。我称之为“知识感高涨”,希望青年朋友们也可以切身体会这种感受,哪怕只有一点点也好。

为此,希望大家选择马克思来读。这就是我们撰写此书的*重要的原因。

我热爱马克思的*大理由,不是因为马克思将世界的构造明确地阐述给我们,也不是因为他给我们指明方向,告诉我们如何去构建一个没有阶级的社会,而是因为读马克思会让我们变聪明。

人类学家克洛德 列维 斯特劳斯曾经写道,他在写论文之前,一定要从书架上取出马克思的书,随意地读几页。他好像特别喜欢《路易 波拿巴的雾月十八日》这部作品。据说他在读过几页马克思的著作后,就会有一种拨云见日的感觉。

我十分理解他的感受。读几页马克思著作之后,就像头脑中有一阵清凉的微风吹过。

这种感觉并非“茅塞顿开”。对于一些复杂的问题,即使是读过马克思之后,也不会茅塞顿开。如果只是读几页马克思,就可以轻松地解决难题,那么谁也不想费工夫了。

有时候,读过马克思之后,问题还是解决不了。

但是,你会切身感受到自己在思考问题时是多么的不知变通,又是多么的因循守旧。读过马克思之后,你会感觉自己思考的框架(也可称为牢笼)从外面被猛烈地摇晃着,牢笼的墙壁开始出现裂痕,灰尘四起,铁栅栏也开始松动。这时你才意识到:“原来我是在牢笼里面的啊!”马克思不会将我们从牢笼中解救出来,但是他告诉我们一个事实:我们是被幽禁在牢笼中的。如果始终没有意识到自己是在牢笼中,也就不会有逃离牢笼的想法。

马克思不会为我们解决问题。但是读过马克思之后,你会明白自己的问题*须由自己来解决。我认为这正是马克思具有有“教育意义”的地方。

石川先生是这样写的吧:

“在开展研究时,我与马克思的交流方式是这样的:不论是研究现代经济、政治、还是女性地位和家庭少子化等当今社会存在的问题,我都会去借鉴马克思的独特视角,寻找解决问题的启示。如果要解决现代社会的难题,除了具体的去深入分析现代社会的实际情况之外,别无他法。”

对于这一点,我**赞同石川先生的说法。

很多人认为,马克思主义经济学原理和政治学原理已经过时。这个论断是否正确我们暂且搁置不谈。如果评判的标准为照搬马克思原理,生搬硬套到现代社会的问题解决中来,那的确可以说马克思原理已经过时。但是,有些人在读过马克思之后,重新获得活用知识的能力,意识到限制自己的“牢笼”,并开始努力尝试从牢笼中逃出去。从这个意义上来说,马克思是永远不会过时

内容介绍

书 名 倾听马克思

I S B N 978-7-5207-0130-3

作 者 (日)内田树,(日)石川康宏,(日)池田香代子

译 者 鲍忆涵

定 价 32.00元

开 本 32开

装 帧 平装

印 张 7.25

页 数 232

字 数 110千字

上架建议 时政 / ** / 马克思理论通俗读物

出版日期 2018年3月

作者简介

内田树 日本**学者、评论家、**书作家。1950年出生于东京,毕业于东京大学文学部。现担任神户女学院大学名誉教授。著有《日本边境论》《当心村上春树》《倒立日本论》等。

石川康宏 日本**学者。1957年出生,毕业于立命馆大学经济学部、京都大学经济学研究科。现担任神户女学院大学文学部教授。

池田香代子 德国文学研究者,翻译家,作家,以翻译格林童话为毕生事业。

作者已面市作品销售数据 《青年们,读马克思吧!》系列图书全球销售200万册。

《青年们,读马克思吧!》中文版**3年,销售达到200000册。

内容简介

继《青年们,读马克思吧!》之后,内田树、石川康宏以及研究格林兄弟的学者池田香代子等人前往德国、英国,实地探寻马克思出生和生活过的地方,将所见所闻、所思所想记录下来,并对马克思的思想发展、历史影响等内容展开讨论。特别是围绕《资本论》的讨论,视角独特,有助于了解现代资本主义经济的本质。

《青年们,读马克思吧!》系列图书在日本出版后,销售达百万册,后被翻译到世界各地,为全球青少年所热爱。《青年们,读马克思吧!》中文版自2013年出版后,迅速成为中国通俗理论读物领域的重点**书,并被列为中纪委推荐党员干部阅读的56本图书之一。

编辑/媒体/名人推荐

(选填) 编辑推荐:《倾听马克思》是《青年们,读马克思吧!》的续篇,体裁新颖,视角独特,内容通俗易懂。日本**学者内田树、石川康宏和池田香代子沿着马克思的足迹,探访了德国、英国等地,以对谈的形式记录下旅途中的所思所想。三位学者从不同的立场和角度解读马克思,还原马克思著作的形成过程,引导我们真正掌握马克思主义的精髓。

目录

第 章?德国篇

在历史中阅读马克思 001

●倾听指南 三月二十三日 003

●倾听指南 三月二十四日 006

马克思给我的启发 009

第 次来德国和英国 011

●倾听指南 三月二十四日续 014

●倾听指南 三月二十五日 022

马克思故居 023

中国人喜欢马克思书信 024

马克思主义没能扎根美国 025

19世纪的马克思与20世纪的马克思 026

恩格斯的独特解释 027

●倾听指南 三月二十五日续 029

●对谈Ⅰ 内田树 石川康宏 032

【内田发言:马克思与美国】 034

马克思主义的历史在美国不受重视 034

美苏试图抹去马克思在美国的影响 035

撰稿人马克思 036

美国读者喜欢马克思 038

马克思:我想去美国 039

逃亡者——美国社会运动的起源 040

社会主义运动在美国 042

阻碍马克思主义发展的两个人物 043

为了理解今天的美国 045

左翼的逆潮 046

马克思如何看世界 048

【石川发言:19世纪的马克思,20世纪的马克思】 049

了不起的德国 049

历史的弱点 050

从历史中理解马克思 053

恩格斯将自己视作第二提琴手 055

谁能用母语阅读马克思 058

马克思的思想为各国所继承 059

不断**自己的马克思 061

●对谈和质疑 063

不理解马克思,就无法理解社会科学 063

使命:读懂马克思 065

重视马克思,重读马克思 066

大的焦点是斯大林 068

用脑袋思考,追求自主独立 070

《资本论》与恐慌论 072

斯大林是关键人物 074

年轻人阅读马克思的方式 076

青年们,读马克思吧! 079

第二章?格林篇

德国三月革命与法兰克福宪法 083

●倾听指南 三月二十五日续 085

●池田香代子演讲 089

我与马克思,我与雅各布?格林 089

我与《资本论》 090

那里烧书,那里焚人 092

马克思的严厉批判 093

马克纸币上的格林肖像 095

即将到来的德国 097

致力于童话的收集 099

哥廷根大学七教授罢免事件 100

德国该何去何从 102

语言民族主义 104

雅各布的特殊地位 105

●倾听指南 三月二十五日续 107

自由条款 108

接受政治流亡者 109

格林兄弟为什么要改写童话? 111

在童话中营造适应资本主义社会的氛围 113

从法国人那里收集民间故事 114

格林兄弟:没有国王,无法想象 115

社会在发生变化 116

●倾听指南 三月二十五日续 119

马克思:我的共产主义立场 119

共产党在德国的要求 121

第三章?英国篇

在《资本论》的诞生地谈资本主义 127

●倾听指南 三月二十六日 129

以拜物教的姿态不停地制造机器 136

产业革命是疯狂卷起的人类革命 137

制造连挪动都困难的大型机器 138

马克思和恩格斯的初次相遇 140

无数能代替你的人 142

机械化使工匠聚集在一起 143

亲身感受日本和英国 146

●倾听指南 三月二十六日续,二十七日 148

马克思支持林肯 150

奴隶博物馆 154

●倾听指南 三月二十八日 156

●对谈Ⅱ 内田树 石川康宏 159

【石川发言:什么是资本主义,如何改变资本主义】 160

同是资本主义国家,差别很大 160

1848年革命与马克思、恩格斯 161

资本主义经济的特征 163

追求利润作为首要目的 165

为劳资关系制定公正的规则 168

让我们吃些好的 169

资本主义的历史局限 173

【内田发言:演变的资本主义与直接引进的资本主义】 176

政治思想是历史生活的化身 176

满足人的身体欲求的经济活动 177

人的身体能够抑制体制 179

蒸汽机与铁锤男 180

身体与身体的碰撞 182

被引进的资本主义 185

左翼的逆潮,身体的逆潮 187

以死亡为代价的经济活动 189

年轻人的主张 190

左翼运动 192

当代社会运动因何而起 194

罗马的遗迹 196

制度设计 197

●对谈和质疑 200

人首先要吃饱穿暖、居有定所 200

货币经济 202

机器是敌人 204

游牧民族:一切财产都可以移动 206

●倾听指南 三月二十八日续 209

近距离接触年轻人 210

互不妥协 211

见了肉身,才能判断 213

●倾听指南 三月二十九日/三十日/三十一日 216

注 释 220

精彩文摘

恩格斯在《英国工人阶级状况》中报告了19世纪40年代到50年代英国儿童劳动和女性劳动的糟糕状况,后来马克思在《资本论》第 卷中进行了引用。从理论上对此进行讨论以前,仅仅读到这些被列举出来的具体事例,都会因愤怒而颤抖。

为什么这样破坏人的身体呢?为什么要如此压制“想休息、想吃饭、想睡觉”这些 基本的欲望呢?我想到这些就会因愤怒而颤抖。“这不是人的生活方式,*须推翻迫使我们过这种生活的制度”,这是身体切实感受到的。某一制度达到制度疲劳的界限而被推翻时, 先发声的是身体。

●满足人类身体欲求的经济活动是有限度的

内田:不管怎么说,为了进行再生产,人的身体都*须一天休息八小时左右,一天吃三顿饭,有时还需要洗澡、喝点酒等,不做这些事就无法进行再生产。

此外,经济活动本来就是为了满足人的生理欲求而开始的,是为了满足衣食住。而且,这些以满足衣食住为目的的经济活动都会被挂上身体这一限制器。

因为经济活动原本就是基于生理欲求而开始的,一旦达到上限,就不能更多地要求身体了。一天吃三顿饭却不能超过三顿。虽然一天也能吃四五顿饭,但那样身体会垮掉。房子也是如此。人只能住一栋房子,但有人觉得拥有几十栋房子也无所谓,也有人像伊丽莎白女王一样拥有四栋房子,过着“绕圈儿的生活”。但是,即使这样,如果每个季节住一栋房子,四栋也已经是极限了,不能再拥有更多了。衣服也是如此。一次只能穿一件衣服,所以如果接连不断地更换衣服,只会感到疲惫。

会场:(笑)

内田:即使每天让三星的厨师做饭,也很快就会厌倦,可能还会说出“已经够了”、“茶泡饭配上腌萝卜干就够了”。

归根结底,经济活动就是为了满足人的身体欲求而开始的。正因为如此,所以它是有限度的。“再生产也没有用了”,市场饱和了。

● 在每秒进行1000次交易的过程中不存在人类的思考

内田:但是,现在的全球经济活动已经**了身体的界限。在超富裕阶层中,有许多人拥有天文数字的个人资产,却不知道自己究竟有多少资产,也不知道如何使用,甚**不知道拥有这些资产的意义。他们有一生都用不完的钱。

这些人应该没有进行经济活动的动力了。因为他们已经将经济活动的模式切换为与身体欲求无关的模式。他们进行的已经不是买卖物品的经济活动,而是“用钱买钱”的经济活动。现在的股票交易都是由计算机算法处理的,所以,超速买卖成为可能,一秒内可以完成1000次交易。

这其中已经没有施展人的欲望、思考、投机等想法的余地了。“现在的行情是往这儿走的,如果将计就计,在此卖空……”,如今人们已经不再这样思考。因为进行这样的思考需要花费一分钟左右,而在这一分钟的时间内机器已经完成了几十万次的交易。好不容易想好了要怎么做,一看显示器,现在的行情和一分钟前已经完全不同了。这样的事情非常多。经济活动发展到这种地步已经**了人的常识。

因此,无论在什么时代,体制都会失控。体制*然会失控,它开始自己增殖、自己模仿。无论是经济体制、政治体制,还是文化机制、宗教、意识形态等, 终能够抑制体制的——石川先生将“抑制”一词作为关键词提出——便是人的身体。有人会觉得“这对人来说是不是有些勉强”,但我认为到目前为止,这种“人本该是什么样”的抑制一直在抑制着体制的失控

目录

..............

用户评价

“一个20多岁青年人的探索与热情”,这简直就是为我量身定做的引子!我今年刚满25岁,正处于人生中最迷茫也最充满可能性的阶段。每天都在思考着未来的方向,工作、生活、理想,无数个问号在我脑海中盘旋。而“探索与热情”这几个词,正是我现在最需要的精神食粮。我想知道,这位和我年龄相仿,甚至比我更年轻的作者,是如何去理解和解读马克思的?他的探索之路是怎样的?他又是如何在这种探索中保持住那份宝贵的热情的?我渴望看到一个真实的、有血有肉的青年形象,而不是冰冷的理论符号。我想要知道,当他第一次接触马克思的思想时,内心的震撼是怎样的?在遇到困难和质疑时,他又是如何坚持下来的?这种“同龄人的视角”,让我觉得更加亲切,更容易产生代入感。也许,他的经历,他的思考,能够为我提供一条走出迷茫的路径,或者至少,能够点亮一盏引路的灯。我希望这本书能够像一面镜子,映照出我内心的挣扎与渴望,并且提供一些意想不到的启示。我更期待的是,书中能够充满真挚的情感流露,而不是干巴巴的论述,让我感受到一种思想的碰撞,一种精神的共鸣,一种来自同代人的温暖力量。

评分我一直觉得,学习经典,特别是像马克思这样具有深远影响的思想家,最难的地方在于如何将其与我们当下的生活联系起来。理论往往是抽象的,而生活是具体的。我渴望找到一把钥匙,能够打开那扇理论与实践之间的门。这套书的组合,似乎正提供了这样一把钥匙。“青年们读马克思吧”就像一个总领,而“一个20多岁青年人的探索与热情”和“倾听马克思”则像是两个具体的切入点。我非常好奇,作者是如何将马克思的宏大理论,转化成一个20多岁青年人能够理解和接受的语言?他的探索过程中,是否也遇到了和我一样的困惑?他又是如何一步步克服,最终找到属于自己的理解的?我希望在书中,能够看到他如何在现实生活中,找到马克思思想的影子,如何运用马克思的视角去分析社会现象,甚至是如何在这种分析中,找到解决自己现实困境的灵感。这不仅仅是对马克思的解读,更是对青年人如何在这个时代,进行独立思考和自主探索的一种示范。我期待书中能够充满鲜活的案例和生动的语言,让我感受到理论的生命力,感受到思想的温度,感受到一种穿越时空的智慧。

评分当我看到“倾听马克思”这个副标题时,我的第一反应是,这是一种多么谦逊而又充满智慧的姿态。它不是强迫你去接受,而是邀请你去感受;它不是要求你去理解,而是让你去体会。我一直认为,真正的思想,需要被“倾听”,而不仅仅是被“学习”或“背诵”。马克思的思想,在我看来,就是这样一种需要用心去倾听的声音,它穿越了历史的长河,依然能够触动我们内心最深处的思考。我非常好奇,作者是如何捕捉到马克思的“声音”的?在阅读过程中,他是否感受到了马克思的某种“情感”,某种“呐喊”,或者某种“洞见”?我期待这本书能够以一种充满诗意和人文关怀的方式,将马克思的思想传递给我,让我感受到一种思想的温度,一种智慧的光芒,一种与历史伟大灵魂的深度对话。这不仅仅是一次阅读,更像是一次心灵的洗礼,一次对真理的虔诚探求,一次对自身思想的深刻反思。

评分生活在这个信息爆炸的时代,我们每天都在被各种观点和信息轰炸,很容易感到焦虑和迷茫。我常常在想,有没有一些经典,能够帮助我们梳理思绪,找到思考的根基?马克思,无疑是其中一个绕不开的名字,但他的思想,总是显得有些遥远和深奥。然而,“青年们读马克思吧”这个标题,却以一种非常亲切和鼓励的方式,拉近了我们与这位思想家的距离。它传递出一种信息:马克思的思想,并非只属于过去,而是与现在的青年息息相关。“一个20多岁青年人的探索与热情”,更是让我眼前一亮,我非常期待,能够看到一个和自己年龄相仿,或者相似的年轻人,是如何去理解和解读马克思的。他的探索过程是怎样的?他又是如何在其中保持住那份难能可贵的热情的?我希望这本书能够像一位同伴,分享他与马克思的思想碰撞的火花,能够为我提供一种新的视角,去审视我们所处的时代,去思考我们自身的价值和意义。我渴望在书中看到一种真实的情感流露,一种思想的火花,一种来自同龄人的鼓励和启发。

评分这套书的标题本身就充满了吸引力。“正版现货 共2册”,这四个字直接打消了我一直以来对线上购书渠道的顾虑,让我放心大胆地下单。尤其是“共2册”的标注,更是贴心,避免了用户在琳琅满目的信息中迷失方向,一眼就能明了这是一个包含两个精彩篇章的完整组合。而“青年们读马克思吧”这个标题,则像是直接向我发出了一个充满召唤力的邀请,仿佛一个久违的朋友在呼唤,邀请我一同踏上一场思想的探险。我知道,马克思这个名字,对于许多人来说,或许带着一些距离感,甚至有些神秘,但这个标题却用一种极其亲切、鼓励的口吻,拉近了我们与这位伟大思想家的距离。它没有采用教条式的说教,也没有用晦涩难懂的学术语言,而是以一种“吧”结尾,充满了年轻的活力和开放性,让我不禁好奇,究竟是怎样的马克思,能让现在的青年如此渴望去阅读,去探索?这难道不是一种时代的共鸣,一种精神的呼唤吗?我非常期待,这本书能以怎样的方式,将马克思的思想精髓,转化为我们这个时代青年能够理解、能够共鸣的语言。它或许会颠覆我原有的刻板印象,或许会点燃我内心深处的思考火花。这种期待,是建立在对“青年”这个群体以及“马克思”这位思想巨匠的双重好奇之上,更是源于对知识本身探索欲望的驱动。

评分“倾听马克思”,这个副标题,瞬间击中了我的心。它不是要求我“学习”马克思,也不是要我“理解”马克思,而是让我去“倾听”马克思。这种提法,充满了智慧和尊重。它暗示着,马克思的思想,并非是早已陈旧的古籍,而是依然鲜活,依然有话要对我们说。我仿佛能够看到,在安静的夜晚,我捧着这本书,就像坐在一位智者身旁,静静地聆听他娓娓道来,分享他的洞见。这种“倾听”的过程,一定是充满想象力和创造性的。它不是单向的灌输,而是双向的交流,甚至是与历史的回响。我迫不及待地想知道,马克思究竟会对我们说些什么?他会对我们当下的社会提出怎样的观察?他会对我们年轻人的生活方式和价值观念发出怎样的感慨?这种“倾听”的姿态,也要求我放下预设的偏见,以一种开放的心态去接纳,去感受。我希望作者能够用一种更加富有感染力的方式,将马克思的声音传递给我,让我感受到一种思想的力量,一种智慧的启迪。这不仅仅是一次阅读,更像是一次灵魂的对话,一次与伟大灵魂的深度连接。

评分我一直认为,好的图书评价,应该能够激起读者的好奇心,让他们想要去了解更多。这套书的标题,无疑做到了这一点。“正版现货 共2册”,简洁明了,让我对购买充满信心。“青年们读马克思吧”,这个号召,充满了年轻的活力和开放性,让我不禁想,究竟是什么样的马克思,能吸引现在的青年去阅读?而“倾听马克思”,更是为我打开了一扇全新的视角,原来,我们不是要去“学习”马克思,而是去“倾听”他。这是一种充满敬意的姿态,也暗示着马克思的思想,并非僵化的教条,而是依然有生命力,依然能够与我们对话。我特别好奇,作者是如何理解“倾听”的?他是如何将马克思的声音,以一种能够被当代青年所理解和接受的方式传递出来的?我期待书中能够充满真挚的情感,能够展现作者在阅读和思考过程中的真实体验,而不是冰冷的理论阐述。这种“倾听”的过程,我猜想,会带来一种前所未有的思想体验,一种与伟大灵魂的深刻连接,一种对世界全新的认识。

评分说实话,我对于马克思的了解,很大程度上停留在中学课本和一些零散的二手信息中,总觉得有些遥远,有些刻板。这次看到这套书,特别是“一个20多岁青年人的探索与热情”这个副标题,让我觉得眼前一亮。我猜想,这本书很可能是以一种非学院派、非枯燥说教的方式来呈现马克思的思想,而更侧重于一种个人化的体验和感悟。我特别想知道,这位年轻的作者,在接触马克思的过程中,到底经历了怎样的心路历程?他的“探索”具体体现在哪些方面?他又是如何从最初的陌生、甚至可能是排斥,逐渐产生“热情”的?我期待在书中看到他分享自己阅读过程中的“aha moment”,那些让他豁然开朗的时刻,那些让他对世界有了全新认识的瞬间。我更希望,他的语言能够充满青春的活力和真诚,让我们这些同龄人,或者和作者一样,对世界充满好奇的读者,能够感同身受,并且被他点燃内心的探索欲。这不仅仅是一本书,更像是一份来自同龄人的,关于如何寻找思想的火种的真诚分享。

评分作为一名正在求职或者刚步入职场的青年,我常常感到迷茫和无力。社会经济的复杂性,阶级固化,贫富差距等等问题,都让我感到困惑。我常常在想,有没有一种理论,能够帮助我更好地理解这个世界,理解我所处的社会,甚至为我指明方向?“青年们读马克思吧”这个口号,听起来就充满了力量,让我觉得马克思的思想,或许就是我一直在寻找的那把钥匙。“一个20多岁青年人的探索与热情”这个副标题,更是让我觉得这本书的视角会非常贴近我的生活,它不是高高在上的理论说教,而是来自一个和我相似的个体,在现实生活中进行的探索。我迫不及待想知道,这位作者是如何将马克思的理论,与当代青年的生活经验相结合的?他是如何运用马克思的视角,去分析自己遇到的种种困境的?他又是如何在这种分析中,保持住那份宝贵的热情的?我期待这本书能够给我带来一种启发,让我能够用一种新的思维方式,去看待我所处的社会,去理解我的人生困境,并且找到解决问题的勇气和方法。

评分“倾听马克思”,这几个字,有一种特别的魔力。它让我联想到,在喧嚣的现代社会中,我们是不是越来越少真正去“倾听”了?我们被海量的信息淹没,被各种声音裹挟,却很少有机会静下心来,去聆听那些穿越时空的声音。我期待这本书能够带领我,进入一个相对宁静的阅读空间,在那里,我可以放下外界的纷扰,专注于马克思的思想本身。我想象着,作者是如何捕捉到马克思思想中的那些“声音”的,它们是如此的清晰,又如此的深刻。我希望能在这本书中,感受到马克思的“声音”是如何与我们当下的时代产生共鸣的,他提出的问题,是否依然能够触及我们内心的痛点?他给出的思考,是否能够为我们提供一些新的视角?我希望作者能够以一种非常细腻、充满情感的方式,将马克思的声音传递给我,让我感受到一种思想的温度,一种智慧的启迪,一种与历史深处的智者进行的跨越时空的对话。这不仅仅是一次阅读,更像是一次心灵的洗礼,一次与伟大灵魂的深度对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有