具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

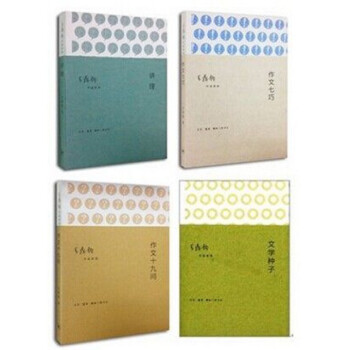

| 书名 | 李健吾文集(全11卷) | ||

| 作者 | 李健吾 | ||

| 定价 | 980.00元 | ||

| ISBN号 | 9787537845946 | ||

| 出版社 | 北岳文艺出版社有限责任公司 | ||

| 出版日期 | 2016-05-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:16开 | 重量:0.4 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 雨中登泰山 从火车上遥望泰山,几十年来有好些次了,每次想起“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”那句话来,觉得过而不登,像是下悠久的文化传统一笔债似的。杜甫的愿望:“会当凌绝顶,一览众山小”,我也一样有,惜乎来去匆匆,每次都当面错过了。 而今确实要登泰山了,偏偏天公不作美,下起雨来,淅淅沥沥,不像落在地上,倒像落在心里。天是灰的,心是沉的。我们约好了清晨出发,人齐了,雨却越下越大。等天晴吗?想着这渺茫的“等”字,先是憋闷。盼到十一点半钟,天色转白,我不由喊了一句:“走吧!”带动年轻人,挎起背包,兴致勃勃,朝岱宗坊出发了。 是烟是雾,我们辨认不清,只见灰蒙蒙一片,把老大一座高山,上上下下,裹了一个严实。古老的泰山越发显得崔嵬了。我们才过岱宗坊,震天的吼声把我们吸引到虎山水库的大坝前面。七股大水,从水库的桥孔跃出,仿佛七幅闪光黄锦,直铺下去,碰着嶙嶙的乱石,激起一片雪白水珠,脱线一般,撒在洄漩的水面。这里叫作虬在湾:据说虬早已被吕洞宾度上天了,可是望过去,跳掷翻腾,像又回到了故居。 我们绕过虎山,站到坝桥上,一边是平静的湖水,迎着斜风细雨,懒洋洋只是欲步不前,一边却暗恶叱咤,似有千军万马,躲在绮丽的黄锦底下。黄锦是方便的比喻,其实是一幅细纱,护着一幅没有经纬的精致图案,透明的白纱轻轻压着透明的米黄花纹。——也许只有织女才能织出这种瑰奇的景色。 雨大起来了,我们拐进王母庙后的七真祠。这里供奉着七尊塑像,正面当中是吕洞宾,两旁是他的朋友铁拐李和何仙姑,东西两侧是他的四个弟子,所以叫作七真祠。吕洞宾和他的两位朋友倒也还罢了,站在龛里的两个小童和柳树精对面的老人,实在是少见的传神之作。一般庙宇的塑像,往往不是平板,是怪诞,造型偶尔美的,又不像中人,跟不上这位老人这样逼真、亲切。无名的雕塑对年龄和面貌的差异有很深的认识,形象才会这样栩栩如生。不是年轻人提醒我该走了,我还会欣赏下去的。 我们来到雨地,走上登山的正路,一连穿过三座石坊:门、孔子登临处和天阶。水声落在我们后面,雄伟的红门把山挡住。走出长门洞,豁然开朗,山又到了我们跟前。人朝上走,水朝下流,流进虎山水库的中溪陪我们,一直陪到二天门。悬崖崚嶒,石缝滴滴答答,泉水和雨水混在一起,顺着斜坡,流进山涧,涓涓的水声变成訇訇的雷鸣。有时候风过云开,在底下望见南天门,影影绰绰,耸立山头,好像并不很远;紧十八盘仿佛一条灰白大蟒,匍匐在山峡当中;更多的时候,乌云四合,层峦叠嶂都成了水墨山水。蹚过中溪水浅的地方,走不太远,是有名的经石峪,一片大水漫过一亩大小的一个大石坪,光光的石头刻着一部《金刚经》,字有斗来大,年月久了,大部分都让水磨平了。回到正路,雨不知道什么时候已经住了,人走了一身汗,巴不得把雨衣脱下来,凉快凉快。说巧也巧,我们正好走进一座柏树林,阴森森的,亮了的天又变黑了,好像黄昏提前到了人间,汗不但下去,还觉得身子发冷,无怪乎人把这里叫作柏洞。我们抖擞精神,一气走过壶天阁,登上黄岘岭,发现沙石全是赤黄颜色,明白中溪的水为什么黄了。 靠住二天门的石坊,向四下里眺望,我又是骄傲,又是担心。骄傲我已经走了一半的山路,担心自己走不了另一半的山路。云薄了,雾又上来。我们歇歇走走,走走歇歇,如今已经是下午四点多了。困难似乎并不存在,眼面前是一段平坦的下坡土路,年轻人跳跳蹦蹦,走了下去,我也像年轻了一样,有说有笑,跟在他们后头。 我们在不知不觉中,从下坡路转到上坡路,山势陡峭,上升的坡度越来越大。路一直是宽整的,只有探出身子的时候,才知道自己站在深不可测的山沟边,明明有水流,却听不见水声。仰起头来朝西望,半空挂着一条两尺来宽的白带子,随风摆动,想凑近了看,隔着辽阔的山沟,走不过去。我们正在赞不绝口,发现已经来到一座石桥跟前,自己还不清楚是怎么一回事,细雨打湿了浑身上下。原来我们遇到另一类型的飞瀑,紧贴桥后,我们不提防,几乎和它撞个正着。水面有两三丈宽,离地不高,发出一泻千里的龙虎声威,打着桥下奇形怪状的石头,口沫喷的老远。从这时候起,山涧又从左侧转到右侧,水声淙淙,跟我们跟到南天门。 …… |

| 目录 | |

| 内容提要 | |

| 《李健吾文集》按文体进行了分类,分别为小说、戏剧、散文、文论等。每一类按照创作时间或发表时间的先后,进行编排。编年体使得读者对李先生的创作风格变迁有一个整体上的把握。“文集”收入了李健吾先生从事创作以来的绝大部分作品(未公开发表的有数十篇),共11卷,其中戏剧4卷,散文、小说各1卷,文论5卷。在编校过程,除明显错漏,我们尽量尊重作品原貌。 |

| 编辑推荐 | |

| 1.独享版权,次结集出版。 2.李健吾为中现代五大评论之一,很早从事法文学研究的学者之一。 3.所有选入作品,大部分由属提供的作者手迹为准。 |

| 作者介绍 | |

| 李健吾(1906-1982),中现代作,戏剧,翻译,文学批评,笔名刘西渭。著有长篇小说《心病》等。中现代五大评论之一,很早从事法文学研究的学者之一译有莫里哀、托尔斯泰、高尔基、屠格涅夫等名的作品,并有研究专著问世。曾任务院学位委员会评议组成员。 |

| 序言 | |

用户评价

书籍评价三: 这本书的语言风格,仿佛是一位老友在壁炉边,用他特有的、带着岁月的沙哑嗓音,娓娓道来那些尘封的往事。它的亲切感是毋庸置疑的,没有高高在上的姿态,字里行间流淌着对生活最本真的热爱与无奈的接受。我尤其喜欢他对于场景描绘的真实感,那种烟火气十足的场景,让人觉得这故事就发生在隔壁的街角。比如描写一次家庭聚餐的细节,从筷子碰撞的声响到不同人特有的说话腔调,都被捕捉得丝丝入扣,让人瞬间沉浸其中,甚至能闻到饭菜的香气。这种细节的堆砌,非但没有造成冗余,反而构建了一个坚实可信的背景。它不像那些刻意追求新颖的当代文学,它更注重的是“根”,是文学赖以生存的土壤——那些永恒不变的人情冷暖。读完之后,心中留下的是一种踏实的满足感,仿佛自己也参与了那些故事,成为了其中一个安静的旁观者。

评分书籍评价一: 这本书的文字,像一条蜿蜒流淌的河流,时而平静舒缓,时而激流暗涌,深深地抓住了我的心。我尤其欣赏作者对于日常细节的捕捉,那种细腻入微的观察力,简直让人拍案叫绝。比如,他描写一场初雪降临时,那种空气中弥漫的静谧和期待,以及路灯下行人匆匆的背影,每一个画面都仿佛被施了魔法,鲜活地跃然纸上。这不是那种堆砌辞藻的华丽辞藻,而是带着泥土芬芳的真诚。读着他的文字,我仿佛被带回了某个遥远的旧时光,身临其境地感受着那份属于过去的温度和气息。那种叙事的节奏感把握得极好,长短句的交错运用,使得阅读体验如同听一场精心编排的音乐会,高低起伏,错落有致。有时候,我会停下来,反复咀嚼某一个句子,品味其中蕴含的深意,那份对人性和生活本质的洞察,实在是令人敬佩。总的来说,这是一次非常愉悦且富有启发的阅读旅程,文字的力量在这里得到了淋漓尽致的展现。

评分书籍评价四: 如果说文学是一场探险,那么这本书无疑是一张详尽而又充满迷雾的地图。它的结构之精妙,简直让人惊叹于作者的布局能力。我发现,故事线索并非是线性展开的,而是像一张复杂的网,不同的时间点和人物视角相互穿插、相互印证,初读时可能会略感迷茫,但随着阅读的深入,那些散落的碎片如同被磁石吸引般,逐渐拼凑出了一个宏大而完整的图景。这种非线性的叙事手法,恰恰是对生活本质的一种模仿——我们的人生也是由无数不连续的瞬间构成的。我花了不少时间去梳理不同章节之间的内在联系,这种主动思考的过程,极大地提升了阅读的乐趣。它考验的不仅是读者的耐心,更是读者的逻辑构建能力。最终揭示的真相或主题,往往因为这种铺垫而显得格外有力,犹如拨开云雾见青天,那种豁然开朗的体验,是其他平铺直叙的作品难以比拟的。

评分书籍评价二: 坦率地说,这本书的某些篇章对我而言,像是一场需要耐心的攀登,但一旦到达顶峰,那视野的开阔感是无与伦比的。作者的思维跳跃性很大,从对某个哲学问题的深思,瞬间转到对市井小人物命运的关怀,这种跨度要求读者必须保持高度的专注。我特别喜欢他处理复杂情感冲突的方式——不是简单地给出是非对错,而是将人性中那些模糊地带展现得淋漓尽致。读到一处关于“选择的代价”的论述时,我简直能感受到笔墨中透出的那种沉重与挣扎。这种深度,使得这本书绝非是快餐式的阅读材料,它需要时间去消化、去反刍。我甚至在阅读过程中,时常需要合上书本,在脑海中构筑作者构建的世界观,去辨认那些隐藏在叙事结构底下的逻辑脉络。它更像是一份邀请函,邀请你一同深入探索人类精神世界的幽暗与光亮。对于追求思想厚度的读者来说,这本书无疑是一座宝藏。

评分书籍评价五: 我必须承认,这本书的魅力在于其近乎冷峻的客观性,它像一面高精度打磨的镜子,映照出现实世界的斑驳,却很少掺杂作者的主观情绪。文字的温度偏低,但其穿透力却极强。这种克制感,反而使得那些偶尔流露出的情感更加具有冲击力。作者对于社会现象的观察,是那种带着批判性的冷静,他并不急于下结论,而是将事实和观察结果并置,让读者自己去感受其中的矛盾与荒谬。我尤其欣赏它在处理历史背景时的那种严谨,即使是虚构的情节,也建立在一个扎实的时代脉络之上。这使得作品具备了超越时空的重量感。阅读它,更像是在进行一场严肃的学术探讨,只不过载体是优美的文学语言。它迫使我跳出自身经验的局限,用一种更宏大、更冷峻的视角去审视我们所处的世界。这是一本需要反复研读,并且值得被珍藏的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有