![美育书简(中德双语·附文本解读·典藏版) [德] 席勒 著 社科文献](https://pic.windowsfront.com/20477735317/5a1568c5N0bc23655.jpg)

具体描述

编辑推荐

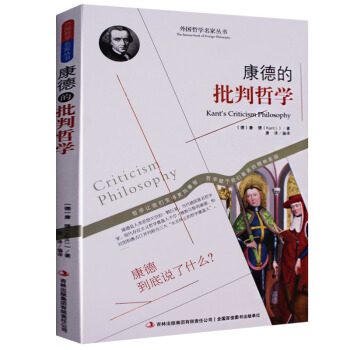

席勒的《美育书简》是德国古典美学大花园中的一朵奇葩,它不仅构成从康德美学到黑格尔美学的中介和转折,而且是古典美学迈向马克思美学思想的一座桥梁。它在康德主体性哲学的基础上,提出了审美现代性的问题。

这是一部美育的历史宣言书,针对现代社会人格分裂和异化的现实,从历史的高度提出确立感性在人性构成中的基础地位、培养全面发展完整人格的理论,由此突破了原有素质教育的局限,D一次把德、智、体、美四育并列并有机联系起来。同时它又是一部美育的法典,要求从人性的高度把握美的本质,从人的需要和活动来认识人性发展的特性。

本书为中德双语本,译文明晰流畅,并附文本解读,深入浅出,既适应浏览阅读,也适应专业研究。

内容简介

《美育书简》是德国古典美学家席勒的代表作。内容为1793~1794年作者写给丹麦王子克里斯谦公爵的27封信。它是美育理论的奠基之作,也是美学现代性的开山之作。席勒在本书中D一次明确提出了"审美教育"的概念,并对美育的性质、特征和社会作用作了系统阐释。本书为中德双语典藏本。徐恒醇先生为每一封信撰写文本解读,以盼更多读者能够从这一经典美学著作中获得思想和美的享受。

作者简介

弗里德里希·席勒(Friedrich Schiller, 1759.11.10~1805.05.09),德国18世纪著名诗人、作家、哲学家、历史学家和剧作家,德国启蒙文学的代表人物之一。德国文学史~上著名的“狂飙突进运动”的代表人物,也被公认为德国文学史~上地位仅次于歌德的伟大作家。

目 录

译者前言/1

D 一封信 提出美育的理论背景/23

第二封信 现时代的劣根性与美的追求/27

第三封信 让人格的培育为法治社会开辟道路/31

第四封信 性格的完整性表现在统一性与多样性的共存/37

第五封信 人性堕落的根源在于文化本身/43

第六封信 文化发展中的片面性/47

第七封信 现时国家是人性分裂的祸根/59

第八封信 启蒙要立足于人的感性/63

第九封信 艺术的教育职能/68

第十封信 审美教育对人格培养的作用/75

第十一封信 人的感性本性与理性本性/84

第十二封信 感性冲动与(理性)形式冲动/90

第十三封信 两种冲动的对立和局限/95

第十四封信 游戏冲动的整合作用/103

第十五封信 游戏冲动指向美的理想/109

第十六封信 融合性的美与振奋性的美/117

第十七封信 人性的理想与美的理想/121

第十八封信 美可以使感性与理性相互沟通/126

第十九封信 人的发展就是人的规定/132

第二十封 信美育的目标:培养感性和精神力量的整体达到和谐/142

第二十一封信 美是人的第二造物主/147

第二十二封信 艺术的审美效应/152

第二十三封信 审美教养使自然规律和理性法则都不能束缚人的自由选择/161

第二十四封信 人的发展的三种状态:物质状态、审美状态、道德状态/170

第二十五封信 美既是主体的观照对象,又是主体的行为状态/181

第二十六封信 艺术的本质是审美显现/188

第二十七封信 审美王国的法则是通过自由去给予自由/199

推荐参考文献/212

德语原文/214

译者后记/343

用户评价

这本《美育书简》的中文译本,拿到手时就被它厚实的质感和典雅的封面设计所吸引。我一直对启蒙时代的思想思潮抱有浓厚的兴趣,特别是像席勒这样将哲学思辨与艺术实践相结合的大家,更是让我充满期待。初读之下,那种直抵人心的语言张力便扑面而来,即便是在翻译的语境下,依然能感受到原著那种磅礴的气势和严密的逻辑推演。它不仅仅是一部阐述美学理论的著作,更像是一封封写给时代和读者的信札,充满了对人类精神自由的深切关怀。作者在书中对“形式冲动”和“感性冲动”的辨析,为我们理解艺术在个体完善和社会构建中的作用,提供了一个极为深刻的框架。我尤其欣赏其中对于“游戏本能”的论述,它巧妙地在理性与感性之间架起了一座桥梁,提示我们,真正的自由并非逃离规范,而是在高度的约束中实现精神的超越。整本书的排版和用词都显得非常考究,让人在阅读过程中,仿佛置身于那个思想激荡的年代,与席勒一同进行着对美与人性的终极追问。我感觉这更像是一次精神上的朝圣之旅,而非简单的文本阅读。

评分这本书的装帧和质感,用“典藏”二字形容,毫不夸张。社科文献出版社的出品,一向以其扎实的学术基础和精良的制作工艺著称,这本《美育书简》自然也不例外。书页纸张的厚度适中,装订牢固,墨色清晰,即便是反复翻阅,也丝毫没有廉价感。更值得称赞的是,它附带的“文本解读”部分,对我这样不是科班出身,但又想深入了解席勒思想背景的普通读者来说,简直是雪中送炭。这些解读并非简单的注解,而是对当时社会、文化语境的梳理,以及对席勒理论在历史长河中的演变的梳理。它们像是一把把精准的钥匙,帮助我打开了那些深藏在晦涩哲学概念背后的具体意义。没有这些辅助材料,纯粹面对晦涩的原著,很多深刻的洞见可能会被轻易地错过。这使得全书的阅读体验变得非常完整和立体,从“形”到“神”都得到了极大的满足。

评分读完几遍下来,我越发觉得这本书的价值,远超出了单纯的美学理论范畴。它触及了社会结构、个体解放和教育改革的核心命题。席勒仿佛一位先知,在那个风云变幻的时代,就预见到了现代社会异化和工具理性可能带来的精神困境。他所倡导的“美育”,并非是让人们去学习如何画画或弹琴,而是一种心灵的塑造工程,是培养具备完整人性、能够自主判断和自由选择的公民的关键路径。我常常在思考,在如今这个信息爆炸、娱乐至死的时代,我们距离席勒所期望的“美学国家”还有多远?这本书提供的思考工具,迫使我们重新审视我们所处的教育体制,以及我们对“全面发展”的真正理解。这种超越时空的对话感,是许多新近出版的理论著作所不具备的深度和力量。

评分如果非要用一个词来概括阅读这本书的感受,那一定是“沉静的力量”。在快节奏的生活中,捧起这本典藏版的书卷,本身就是一种与外界喧嚣的有效隔绝。它要求读者放慢速度,去跟随作者那条清晰而又蜿蜒的论证路径。德语原文的并置,更像是一种对专注力的训练。我喜欢在阅读核心论述时,偶尔将目光投向对面的德文,感受那种跨文化交流的奇妙体验。这本书的“典藏”属性,让我更愿意把它放在书架最显眼的位置,它不仅仅是一本知识的载体,更像是一件精神的收藏品。每一次拂去书页上的灰尘,都会重新激发起我对更高尚、更完整人性的向往。它教会我,真正的审美,是通往自由的唯一途径。

评分拿到这本书后,我立刻被其“中德双语”的配置所吸引。作为一名对外德语专业的学生,我深知原著的魅力与翻译的挑战。席勒的德语原文,其复杂句式和哲学词汇的精确性,往往让非母语学习者望而却步,而这个版本在保证学术严谨性的同时,似乎也尽可能地保留了原有的韵味。我特意对照了一些关键段落的德文,发现译者在处理那些抽象的哲学概念时,下了极大的功夫,力求在忠实原文的基础上,让中文读者能够顺畅地理解其内在的逻辑流。这种“双语对读”的模式,对于深入探究文本的细微差别,简直是再好不过的工具。每一次阅读,都像是经历了一次双重的理解过程:先通过德文去感受作者思维的原始脉络,再通过中文去审视其在另一种语言体系中的完美转译。这种原著与译注的结合,极大地提升了阅读的层次感和学术价值,绝对是研究者和深度爱好者不可多得的珍藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有