具体描述

●出版说明

●序

● 扬州:从一个区域到一个城市

●地理概况

●地理区位

●地形特征

●“扬州”作为九州之一

●扬州的地域范围

●淮南江北海西头

●“江都”地位的提升

●“扬州”作为一座城市

●“扬州”作为一座运河城市

●城市空间发展大势

●扬州沿革

●隋以前蜀冈上城的发展

●隋都与城市空间的展拓

●唐代两重城与宋三城

●元明清蜀冈下成为城市发展的重心

●本书研究方法与主要内容

●部分目录

内容简介

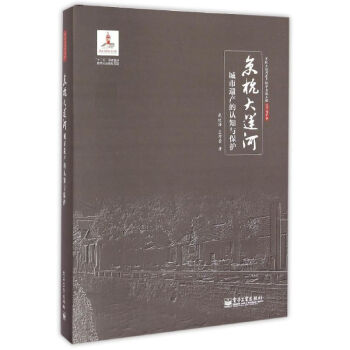

扬州是世界有名运河城市和国家历史文化名城,本书以扬州为例探讨京杭大运河城市遗产的认知与保护。通过综合运用文献记载、考古成果和地理复原这三重证据,对不同历史时期关系扬州运河与城市发展的诸多“定论”或疑问,如春秋时期邗沟、隋代山阳渎与邗沟、唐代七里港河、宋代大运河、江岸与湖泊水系等水道变迁,以及春秋邗城位置与规模、汉魏广陵城形制、隋江都宫布局、南宋城墙防御体系变迁等,提出一系列新见解与新认识;对蜀冈这一扬州历史文脉发轫和辉煌时期遗存*为富集的地带,进行价值挖掘与阐释,进而对其丰厚的历史文化资源展示进行规划;以扬州为个案,推而广之,就世界文化遗产大运河及其沿线运河城市历史文化遗产的保护,提出“强发展”与“强保护”的平衡,以及“积极保护,整体发展,文化复兴,人水和谐”的观点。《京杭大运河城市遗产的认知与保护》由武廷海和王学荣编著。 武廷海//王学荣 著作 武廷海,清华大学建筑学院教授,博士生导师,清华大学建筑与城市研究所副所长,主要从事城乡规划、城市历史与文化研究。

用户评价

评价七: 《京杭大运河城市遗产的认知与保护》是一本既有深度又有广度的著作,它以一种非常独特的方式,解读了京杭大运河这一世界级文化遗产。作者在“认知”与“保护”之间找到了一个关键的连接点——“动态性”。他认为,对运河的认知是一个不断演变、不断深化的过程,而保护也应该适应这种动态性,采取灵活多样的策略。书中对“认知”的分析,涵盖了历史、地理、社会、经济等多个维度,并重点关注了不同利益相关者之间的互动关系。我特别喜欢书中关于“协商”与“共识”的讨论,它强调了在保护过程中,如何通过有效的沟通和协调,来达成各方共同的目标。在“保护”方面,作者也提出了许多创新性的理念。他反对“一刀切”的保护模式,而是倡导“精细化”和“个性化”的保护策略,力求在保护遗产本体的同时,最大限度地发挥其文化和经济价值。这本书让我认识到,保护京杭大运河,是一项复杂而又充满挑战的任务,需要我们不断地学习、反思和创新。它是一次深刻的学术探索,也是一次关于文化遗产保护未来发展方向的思考。

评分评价九: 《京杭大运河城市遗产的认知与保护》是一本极具启迪性的著作。作者以一种非常宏观的视角,审视了京杭大运河这一跨越千年的文明奇迹。他将“认知”与“保护”置于一个动态的、相互作用的框架中进行分析。书中对“认知”的探讨,超越了单纯的历史研究,触及到了文化认同、社会变迁、经济发展等多个层面。我尤其被书中关于“文化象征”的分析所吸引,作者探讨了运河是如何在不同时期、不同地域成为重要的文化象征,以及这些象征意义如何影响着人们对运河的认知和态度。这种对文化符号的深入解读,为理解运河的价值提供了新的视角。在“保护”方面,作者也提出了许多创新性的理念。他强调了“多主体参与”的重要性,并探讨了如何协调政府、企业、社区和公众之间的利益,共同推动运河遗产的保护与发展。这本书让我认识到,保护京杭大运河,是一项复杂而又系统性的工程,需要我们不断地探索和创新。它是一次深刻的学术研究,也是一次关于文化遗产保护未来发展方向的思考。

评分评价三: 《京杭大运河城市遗产的认知与保护》是一本令人耳目一新的著作。它以一种非常“人性化”的方式,探讨了京杭大运河这一宏伟工程背后的人文故事。作者的叙事风格亲切而引人入胜,仿佛在娓娓道来一段段尘封已久的往事。书中关于“认知”的探讨,没有流于空泛的理论,而是通过一个个鲜活的个体故事,展现了不同人对大运河的情感寄托和价值判断。我特别喜欢其中关于“记忆”的部分,作者探讨了运河是如何在人们的集体记忆中留存,又是如何通过代际传承而延续的。这种对非物质遗产的关注,让我意识到,保护不仅仅是留住古迹,更是留住那些与古迹紧密相连的文化基因。书中对“保护”的策略也进行了深入的分析,它不仅仅是提出宏大的规划,更是关注到每一个细微之处。例如,关于如何通过创意产业来激活运河沿岸的社区,如何通过数字技术来传播运河的文化价值,这些都让我看到了保护工作的新思路和新方法。这本书让我对大运河有了更深层次的理解,它不仅仅是一条水道,更是中国古代文明的血脉,是连接南北的文化纽带。阅读这本书,就像一次穿越时空的旅行,让我感受到了大运河的无穷魅力。

评分评价二: 这本《京杭大运河城市遗产的认知与保护》绝对是一部震撼心灵的力作。我原本以为自己对大运河已经有了相当的了解,但阅读这本书后,我才意识到自己只是窥见了冰山一角。作者以极为细腻的笔触,揭示了运河在不同历史时期,不同地理位置,以及不同社会群体中所扮演的多重角色。他不仅仅关注大运河作为物质遗产的存在,更深入挖掘了其承载的文化、经济、政治以及社会变迁的痕迹。书中关于“认知”的论述,让我深刻理解了何为“文化遗产的活化”。它并非是静态的展览,而是需要不断被理解、被解读、被赋予新的生命力的过程。作者通过大量生动的案例,展示了如何通过教育、旅游、艺术等多种方式,让大运河的遗产在当代社会焕发新的光彩。我特别被书中关于“地方性知识”的部分所打动,它强调了那些世代居住在大运河边的人们,他们对运河最深刻、最真实的理解,是任何宏观的研究都无法取代的。这种对基层声音的关注,让我看到了保护工作的人性化和可行性。这本书让我意识到,保护遗产是一项系统工程,需要政府、学术界、社区以及普通民众的共同努力。它是一次深刻的文化洗礼,也是一次关于如何珍视和传承我们宝贵遗产的生动实践。

评分评价五: 《京杭大运河城市遗产的认知与保护》是一部充满智慧和人文关怀的著作。它以一种全新的视角,审视了京杭大运河这一世界文化遗产的价值与意义。作者在“认知”与“保护”的链条中,找到了一个至关重要的切入点——“地方性”。他强调,对大运河的认知,绝不能脱离其所处的具体地域和人文环境。书中对不同城市如何“塑造”自身的大运河形象进行了深入的剖析,让我看到了“地方性”在文化遗产传承中的重要作用。这种对“地方性”的尊重和挖掘,也为“保护”工作提供了新的思路。作者提出的“以地方需求为导向的保护策略”,让我看到了未来文化遗产保护的更多可能性。他不仅仅是讲述历史,更是着眼于当下和未来。书中对“遗产再生”的探讨,充满了创新精神。例如,如何通过文化创意产业来 revitalise 运河沿岸的社区,如何通过教育项目来培养新一代的运河文化传承者,这些都让我看到了运河遗产的生命力。这本书是一次对“遗产”定义的拓展,它让我明白,遗产的价值不仅仅在于其历史的厚度,更在于其在当下和未来所能发挥的积极作用。

评分评价四: 这本书《京杭大运河城市遗产的认知与保护》给我带来了前所未有的启发。作者在“认知”与“保护”之间建立起了一种辩证统一的关系,让我深刻认识到,没有深刻的认知,就没有有效的保护。书中对“认知”的解读,超越了单纯的学术研究,它包含了历史学、社会学、人类学、地理学等多个学科的视角,并将其巧妙地融合在一起。我尤其对作者关于“地方性叙事”的研究印象深刻,他强调了不同城市、不同地区在大运河遗产认知上的独特性,以及如何尊重和发挥这些独特性来推动保护工作。这种“从地方出发”的思路,让我看到了大运河遗产保护的巨大潜力和可能性。书中对“保护”的论述,同样富有前瞻性。它不仅仅关注物质遗产的修复和维护,更强调了文化遗产的活化和再生。作者通过对国内外成功案例的分析,为我们提供了许多可供借鉴的经验。他提出的“参与式保护”理念,让我看到了普通人参与文化遗产保护的广阔前景。这本书是一次深刻的思想碰撞,它让我重新思考了“遗产”的价值,也让我对京杭大运河的未来充满了信心。

评分评价八: 这本《京杭大运河城市遗产的认知与保护》彻底颠覆了我对文化遗产保护的刻板印象。作者以极其生动的笔触,将京杭大运河的厚重历史与当代社会的发展紧密地联系起来。他深入探讨了“认知”的复杂性,不仅仅局限于学术理论,更关注到不同群体对运河的情感、理解和利用方式。我尤其被书中关于“在地化”的阐述所吸引,作者强调了不同城市在大运河遗产认知上的独特性,以及如何尊重和发挥这种独特性来推动有效的保护。这种“从地方出发”的视角,让我看到了文化遗产保护的无限可能。在“保护”方面,作者也提出了许多前瞻性的观点。他不再局限于传统的物质修复,而是更加注重文化的活化和可持续利用。书中关于“社区参与”和“文化创意”的探讨,充满了实践意义,为我们如何让运河遗产更好地服务于当代社会提供了宝贵的参考。这本书让我深刻认识到,保护京杭大运河,不仅仅是为了传承历史,更是为了创造未来。它是一次关于遗产价值的重新定义,也是一次对文化传承创新之路的探索。

评分评价十: 这本书《京杭大运河城市遗产的认知与保护》带给我的是一种全新的视野,它让我看到了京杭大运河不仅仅是一条河流,更是承载了无数历史、文化和人物故事的生命载体。作者在“认知”这个词上下足了功夫,他并没有将认知局限于学者的专业研究,而是将目光投向了普通民众、艺术家、游客等各个群体,深入探讨了他们如何理解、感知和塑造大运河的形象。我尤其对书中关于“感性认知”的阐述印象深刻,它让我意识到,除了理性的知识,情感的连接对于文化遗产的保护同样至关重要。作者通过生动的案例,展现了如何通过艺术、文学、旅游等多种形式,激发人们对运河的情感共鸣,从而增强保护的自觉性。在“保护”的论述上,本书也显得尤为前瞻,它不再局限于传统的修缮保护,而是强调了“活化利用”的重要性,探讨了如何通过发展文化创意产业、生态旅游等方式,让运河遗产焕发出新的生机。这本书让我深刻理解到,真正的保护,是将遗产融入当代社会,让它在传承中不断发展,在发展中不断传承。它是一次关于如何珍视与传承我们宝贵文化遗产的深刻反思。

评分评价六: 这本书《京杭大运河城市遗产的认知与保护》让我对“遗产”这个词有了全新的理解。它不再是冰冷的历史遗迹,而是充满了生命力的文化载体。作者在“认知”这个词上做足了文章,他不仅仅是探讨学术界的认知,更是挖掘了普通民众、艺术家、政策制定者等不同群体对运河的认知方式和价值判断。这种多维度的“认知”分析,为“保护”工作奠定了坚实的基础。我特别欣赏书中关于“叙事”的力量的探讨。作者认为,不同的叙事方式会影响人们对运河的理解和情感联系,进而影响到保护的意愿和行动。他通过对不同“运河故事”的解读,展现了如何通过讲好运河故事,来凝聚共识,推动保护。在“保护”方面,作者也提出了许多富有实践性的建议。例如,他强调了“公众参与”的重要性,并探讨了如何通过各种形式,让公众更深入地参与到运河的保护和利用中来。这本书让我认识到,保护大运河,不仅仅是政府的责任,更是我们每一个人的责任。它是一次深刻的文化启蒙,也是一次关于如何让古老遗产焕发新生的思考。

评分评价一: 初次翻开《京杭大运河城市遗产的认知与保护》,我被它宏大的叙事和深邃的洞察力深深吸引。这本书并非简单地罗列历史事件或地理信息,而是试图构建一个理解大运河复杂性的框架。它探讨了“认知”这个核心概念,并将其置于“保护”的实践之中。我尤其欣赏作者对于“认知”的多元解读,它不仅仅是指学术上的研究和知识的积累,更包含了当地居民对运河的情感认同、艺术家对运河意象的再创作,以及游客在亲身体验中形成的直观感受。这种多维度的认知视角,让我意识到,保护大运河不仅仅是保护一条水道或一些古迹,更是保护一种活态的文化,一种流淌在时间中的精神。书中对不同群体如何理解和塑造运河形象的分析,让我看到了普通人参与文化遗产保护的可能性,也启发了我思考,作为普通读者,我又能为运河做些什么。作者巧妙地将历史的厚重感与现实的紧迫感结合起来,让我们在为运河辉煌的过去驻足的同时,也能感受到它在当下的挑战与机遇。对于那些渴望深入了解运河、不仅仅满足于表面景点的读者来说,这本书无疑是一次启迪。它让我重新审视了我曾经走过的大运河沿岸的城市,那些曾经被我忽略的细节,在读完这本书后,仿佛被赋予了新的生命和意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有