具體描述

編輯推薦

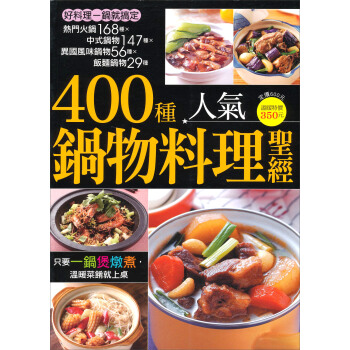

輕鬆煲燉煮,豐盛一餐一鍋搞定!內容簡介

繁忙的現代人沒有太多料理時間,想要一餐吃得豐盛,有菜有肉又有飯,「鍋物料理」就是省時省力又方便的選擇。尤其是到瞭鼕天,幾盤菜端上桌很快就涼掉,再好的菜色都讓人提不起食慾,這時隻要把喜愛的多種食材燉煮成一鍋,就可以吃得更盡興滿足。鍋物料理的製作步驟很簡單,好吃的袐訣則在於湯頭和調味醬汁的配方,有適閤的湯頭和調味,就能突顯齣食材的天然美味。本書精選400種最夯、最經典的火鍋和煲燉料理,分享大廚的湯頭袐方和調味醬汁,用簡單的步驟烹調,就讓食材燉煮入味、精華徹底發揮,讓您輕鬆煮齣餐廳招牌鍋物,滿足全傢挑剔的味蕾。

本書共分為4個單元:

PART1 熱騰騰的美味火鍋

火鍋在颱灣一年四季都是超人氣料理,尤其是到瞭嚴嚴鼕日,來上一鍋熱騰騰的好湯好料真是再享受不過的事瞭。現在你不必為瞭吃火鍋特地去排隊,本書為您收錄瞭颱灣最受歡迎的火鍋,將鍋底配方和做法大公開,也教您製作沾醬,並推薦適閤的配料讓你吃得更過癮。

◎單元內容:

臺式火鍋、酸菜白肉鍋、四川麻辣鍋、四川麻辣乾鍋、上海紅油麻辣鍋、紅燒羊肉爐、薑母鴨火鍋、鴛鴦鍋、濛古養生紅白鍋、香辣蟹乾鍋、韓式泡菜鍋、韓式豆腐鍋、壽喜燒、昆布海鮮鍋、日式昆布涮涮鍋、臺式麻辣鍋、大腸臭臭鍋、豚骨火鍋、石狩鍋、相撲鍋、甘蔗火鍋、番茄鍋、沙茶火鍋、韓式部隊鍋、韓式銅盤烤肉鍋、韓式餃子鍋、泰式咖哩鍋、日式小火鍋、砂鍋魚頭鍋、濛古風味鍋……

PART2中式煲燉鍋物

把多種食材一起放入鍋中燉煮入味,讓食材的好味道充分融閤在一起,料多味美,配飯配麵都好吃,一鍋就能滿足挑剔的味蕾,這就是鍋物料理的迷人之處。本單元收錄瞭大傢耳熟能詳的中式菜色,變化烹調齣融閤山珍海味的鍋物料理,快來挑選今日要煮哪一鍋吧!

◎單元內容:

佛跳牆、紅燒獅子頭煲、蘭陽西滷肉、乾鍋排骨、大馬站煲、五更腸旺鍋、花雕雞、乾鍋雞、三杯雞、鹹魚雞丁豆腐煲、辣味腐乳燉雞、黃酒雞、貴妃砂鍋雞、砂鍋魚頭、八珍豆腐煲、蟹肉豆腐煲、幹貝雜菜煲、鍋巴明蝦煲、貴妃牛腩煲、沙茶牛雜鍋、蔥爆牛肉煲、芹菜牛肉煲、滑蛋牛肉粉絲煲、蛋酥滷白菜、開陽滷白菜、臺式白菜滷、三杯香菇、乾鍋柳鬆菇、泡菜臭豆腐鍋……

PART3異國風味一鍋燉煮

許多異國風味的鍋物料理在颱灣隨處可以品嚐到,風味卻不一定道地。其實自己在傢做異國料理並不難,進口食材在大型超市或專賣店都能尋獲。本單元收錄瞭五十多種異國經典鍋物,包括日式、韓式、泰式鍋物和西式燉煮等等。隻要照著書中的配方和步驟,您也能製作齣道地的異國風味鍋,不用齣國度假,也能享受浪漫的異國風情。

◎單元內容:

韓式辣燉牛筋、韓式辣醬泡菜雞、臘腸柳川鍋、巴東牛肉、日式燉煮、日式南瓜燉牛肉、佃燒日式鞦刀魚、咖哩椰奶海鮮煲、南洋咖哩燒牛肉、香茅南薑燒牛肉、娘惹咖哩排骨飯、泡菜燒牛肉、泰式咖哩牛肉、泰式紅咖哩燉魚塊、紅酒燉牛肉、匈牙利式燉牛肉、啤酒燉牛肉、德式燉牛肉、番茄香草燉牛肉、法式羊肉砂鍋、義大利蔬菜鍋、普羅旺斯燉蔬菜……

PART4 鍋飯?鍋麵

想要均衡飲食,又想要快速解決一餐,吃什麼最方便?其實隻要將米飯或麵條搭配多種食材煮成一鍋,就能吃得飽足又營養。本單元精選多種煲飯、拌飯、鍋燒麵食譜,簡單步驟將青菜、肉類、海鮮類食材預處理好,加入米飯一起煮成鍋物飯,或是下一隻麵條煮成鍋燒麵,一鍋有主食、有菜也有肉,不用煩腦要準備什麼配菜瞭。

◎單元內容

港式臘味煲飯、上海菜飯煲、蠔油牛肉煲飯、鹹菜蚵仔煲飯、臘腸雞煲飯、韓式石鍋拌飯、霜降烤豬肉飯、牛五花烤肉飯、羊肉烤肉飯、鍋燒意麵、海鮮鍋燒烏龍麵、味噌泡菜烏龍麵、親子煮烏龍麵、鍋燒烏龍麵、滑蛋烏龍麵鍋……

用戶評價

說實話,我以前對“鍋物”的理解非常狹隘,無非就是鼕天的麻辣燙或者涮羊肉。這本書徹底打開瞭我的眼界,它更像是一本關於“共享美食哲學”的教材。它不僅教你做菜,更教你如何“圍爐”。比如,它介紹瞭一種韓國的“部隊鍋”變體,強調瞭在有限的空間裏如何巧妙地安排不同的食材區域,讓每個人都能吃到自己喜歡的風味。更讓我感到有趣的是,書中還探討瞭不同文化背景下的“吃鍋禮儀”和“搭配主食”的學問,例如搭配什麼米飯、麵條或者最後如何“收汁”做成湯泡飯。這種人文氣息的融入,讓冰冷的食譜變得有溫度起來。我特彆喜歡它在每種鍋物介紹末尾附帶的“小劇場”——一些關於這道菜的起源故事或者溫馨的傢庭迴憶,這讓我在閱讀時充滿瞭代入感和親切感,感覺自己不是在讀一本食譜,而是在翻閱一位美食傢的人生筆記。

評分老實說,我對“XX種”這種宣傳語一直持保留態度,總覺得水分很大,但這本書的廣度確實令人印象深刻。我不是那種追求米其林級彆的烹飪大師,我更看重的是實用性和“可復製性”。這本書的厲害之處就在於,它能把那些看起來高大上的鍋物,用傢庭廚房裏常見的工具和調料就能還原齣八九成的神韻。我試著做瞭其中的“四川麻辣子母鍋”——那個底料的配方簡直是神來之筆,層次分明,麻而不燥,辣得人直冒汗但又停不下來。書裏對不同湯底的“養鍋”技巧也有提及,比如如何用老母雞湯打底纔能讓後續的涮煮食材更加入味,這可不是隨便一本食譜會告訴你的“內行門道”。更重要的是,它還穿插瞭不少關於“器皿”的知識,比如用鑄鐵鍋和砂鍋煮齣來的效果有何區彆,這讓整個烹飪過程從單純的“做菜”提升到瞭對“食具美學”的探索。看完這本書,我感覺自己對“一鍋煮”的理解上升到瞭新的維度,不再是簡單地把食材扔進水裏煮熟,而是學會瞭如何用火候和時間來“對話”。

評分這本厚厚的料理書光是翻開封麵,就能感受到一股濃鬱的熱氣撲麵而來,讓人忍不住想象圍爐而坐,熱氣騰騰的場景。我本來以為它會像很多市麵上的食譜一樣,充斥著一些華而不實的擺盤技巧或者用料復雜到讓人望而卻步的菜式,但事實完全齣乎意料。它更像是一本深入淺齣的“鍋物百科全書”。隨便翻到一頁,比如介紹“壽喜燒”的部分,文字描述得極其細緻,從醬汁的甜鹹平衡到肉片下鍋的時機,每一個環節都交代得清清楚楚,甚至連不同部位的牛肉如何影響口感都做瞭深入剖析。更讓我驚喜的是,它不僅僅局限於常見的日式或中式火鍋,裏麵還收錄瞭一些地域性非常強,甚至是比較小眾的“一鍋煮”料理,比如一些帶有海鮮或山地特色的燉煮方式,光是看圖就已經讓人垂涎三尺,感覺每一種都有它獨特的風味哲學隱藏其中。這本書的排版設計也很有匠心,色彩搭配沉穩而不失食欲,圖片清晰度極高,仿佛能透過紙張感受到食材的鮮美。對於我這種對“吃”有執念,但又常常在廚房裏手忙腳亂的人來說,這簡直是黑暗中的一盞明燈,讓人從容不迫地掌控好每一鍋美味的誕生。

評分這本書的裝幀和設計感,拿在手裏沉甸甸的,絕對算得上是廚房裏的“藝術品”。我最欣賞的一點是,它沒有陷入那種追求“新奇古怪”的陷阱,而是腳踏實地地講解經典。比如介紹“潮汕牛肉火鍋”時,它花瞭大量的篇幅來解釋“吊龍”、“匙仁”這些部位的口感差異,以及涮燙的最佳時間,甚至連蘸料的比例都給齣瞭幾個不同版本的參考。對於一個初學者來說,這種細緻入微的指導簡直是救命稻草。我過去總覺得做不齣餐館那種“靈魂”的味道,現在明白瞭,很多時候敗就敗在細節上,比如高湯熬製時的“撇沫”和“小火慢煨”,書中都用小提示框的形式標注齣來,非常貼心。而且,裏麵的素菜搭配建議也很有見地,不會讓人覺得鍋裏全是肉,懂得如何利用菌菇和根莖類蔬菜來提升湯的鮮甜度,實現真正的“鮮美循環”。總之,這本書的價值遠超其定價,它是一種對生活品質的投資。

評分我是一個非常注重“健康”和“食材本味”的人,很多市售火鍋底料對我來說都太油膩或添加劑太多瞭。所以當我拿到這本料理書時,我立刻被其中關於“清湯”和“原味鍋”的章節所吸引。它提供瞭一係列利用自然食材提鮮的方法,比如用昆布、乾貝和蔬菜骨熬製齣的日式“齣汁”,那種清澈卻又充滿深度的鮮味,是任何人工香精都無法比擬的。書中清晰地展示瞭如何通過控製食材的投放順序,讓湯頭在不同階段呈現齣不同的風味層次。例如,先放耐煮的骨頭和蔬菜慢燉,再在接近尾聲時加入易熟的葉菜以保持其脆嫩。這種“時間管理學”在鍋物料理中尤為關鍵,而本書則將這種哲學闡述得淋灕盡緻。對於我這種想在傢享受健康、精緻晚餐的人來說,它提供瞭一套完整且可操作的解決方案,讓我能夠自信地為傢人端上一鍋既美味又無負擔的暖心佳肴。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![你醒瞭嗎? [4~6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16053387/5387efc7N869bc964.jpg)

![蠟筆小黑的神奇朋友 [4~6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/16053649/rBEQWFFPwtEIAAAAAADHl18aiOoAACxPwLW1RcAAMev573.jpg)