具体描述

编辑推荐

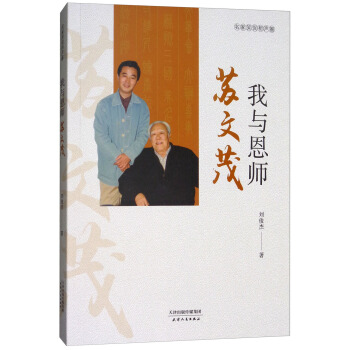

相声是我国传统文化的重要组成部分,《相声·我与恩师苏文茂》看似是一本讲述作者与恩师之间各种趣事的图书,其实在这些故事的背后是作者对相声表演和创作经验的总结,对于从事相声表演、相声创作和相关理论研究人员而言,极具参考价值,值得出版。内容简介

《相声·我与恩师苏文茂》作者是相声表演艺术家、被誉为“文哏大师”的苏文茂先生的得意高徒。在书中,作者用讲故事的方式为读者讲述了作者与师父苏文茂之间的的师徒情深、苏文茂先生对艺术的严谨以及发生在师徒之间的各种有趣的故事,是一本可读性很强的读物,也会成为业内人士研究相声艺术的参考。作者简介

刘俊杰,作者简介:1950年生于天津津南区

1966年进入中国人民解放军北京军区空政文工团

1979年任津南电机厂工会主席

1980年在天津市曲艺团做演员

1995年在中国北方曲艺学校任教,后任大专部主任三次参加中央电视台春节联欢晚会,演出《找毛病》《戏迷》《十二属相拜大年》长期在电视台和电台播讲笑话,被称为“笑话篓子——刘俊杰”

主要作品有:相声《找毛病》《传统与现代》《戏迷》《电视人》《话说天津卫》《说吃》《说酒》

小品《两个餐桌》《戏中戏》《期盼》等

目录

前言 孙福海呕心沥血写师情 振聋发聩铸文章》

一 我这模样儿的就更不能收啦

二 伴宴

三 借光道劳驾

四 我为师父写单口

五 苏二小

六 五斤活鲫鱼

七 师父请我吃西餐

八 《芝麻香油》《双拜堂》

九 打呼噜

十 人参酒

十一 黄鼠狼子吃夜宵

十二 昨天看了一个电影

十三 咱这行拜把兄弟也不是他兴的

十四 师父给我过臭活

十五 这个新娘你们得叫奶奶

十六 我跟师父开了一个玩笑

十七 后来说相声的就都要了饭啦

十八 我要不顶瓜我早去了

十九 他还真听明白啦

二十 我给他打饭啦

二十一 你这双鞋是礼服呢的吗

二十二 你也别太大意喽

二十三 刘宝瑞教我抽

二十四 同花顺

二十五 醉酒直播间

二十六 我给师父量《汾河湾》

二十七 现挂 模特 魔术

二十八 这杯归您啦

二十九 饺子皮儿

三十 我还有母爱

三十一 我不能跟鬼一块住

三十二 不孝的徒弟苏文茂看您来啦

三十三 《串调沙家浜》

三十四 《一天零一夜》

三十五 许你拿玉子就许人家弹吉他

三十六 说相声要有底线

三十七 您岁数大

三十八 你们俩要疯

三十九 追着徒弟过活

四十 我找苏文茂的侯老师

四十一 我先练练搓儿

四十二 刷澡盆

四十三 师父叫我演相声

四十四 武艳芳的遗物

四十五 师父不刷碗

四十六 师父是大厨

四十七 别拿自己当嘛

四十八 要做学者型的相声演员

四十九 灵前砸斜挂

五十 把镯子卖了就不用剜菜啦

五十一 我真的还想再活五百年

五十二 这小子是角儿苗子

后记

(附 刘俊杰部分相声作品)

一 《炒作》

二 《躲不开》

三 《酒驾风波》

四 《没事找事》

五 《审贪官》(群口相声)

六 《办影展》

七 《新歌》(群口快板)

八 《正常不正常》

九 《证明的证明》

十 《重走西游路》

精彩书摘

《相声·我与恩师苏文茂》:师父在生活中很注意形象,他在公众场合从来不大声说话,也不开玩笑,见着人总是笑眯眯的,和生人见面他总是主动地先伸出手,和对方握手。他曾经跟我说:“我们是公众人物,一定得注意公众形象。有些相声演员,在公众场合顺嘴胡说,乱开玩笑,一嘴脏话,给观众留下很不好的印象。要知道,我们相声演员不是舞台上勾上三花脸儿的小丑儿,剧团的丑角儿演员在台下也是规规矩矩。幽默不是贫气,不是洋相,我们在台上塑造的是艺术形象,不是我们本人,过去有句话叫”艺不卖巷“。大街上、马路上,任何公众场合乱说话、瞎贫气是对观众和演员本身的一种不尊重。”

“比如,我要是买一兜苹果,回家一看,有几个烂的,我绝不会去退换,我把烂的削去,只不过就少吃几口。如果我去跟小贩理论,观众记住的是苏文茂跟卖水果的打起来了,不值。凶小失大,影响不好。吃点亏可以,有损形象无法挽同。”他是这么说的也是这么做的。

有一次,我跟师父去买服装,在和平路上碰见了一个人,五十多岁的一个半大老头儿,高平头、大眼睛、大嘴、一脸胡子,脏吧呼呼的。他上身穿着一件和尚领背心,背心很破,下身穿一条大花裤衩,裤衩上有很大的花朵图案,脚下穿了一双海绵拖鞋,鞋带很宽。他一步三摇,走到我师父面前,盯了我师父一眼,大概是认出了我师父是苏文茂。他用手指着我师父的鼻子高声喊着:“哎,这不是苏二小儿嘛,对,苏二小儿!苏二小儿!”师父笑着跟他点点头,从他面前走了过去。我狠狠地瞪了他一眼,师父那年已经是七十多岁的人啦,一头的白发,这个混账东西竟然指着鼻子说师父苏二小儿,太不尊重人啦。我知道“二小儿”这句天津话是形容其貌不扬、不懂事、不知深浅,哪壶不开提那壶的不伦不类、懵懵懂懂的人的,是一句贬人的话。他一个五十多岁的人,冲一个老人家说这种话,实在是不恭,我有些恼怒,可师父只是冲他笑笑,并没说什么,我也不敢造次,强压着满腔的怒火,随着师父走过去。这厮疾步跑到我们爷俩前面,又一次高叫着:“你是不是苏二小儿啊!”我不能忍受了,冲他喊了一嗓子:“你是不是有病啊!走,该干嘛干嘛去!”师父看了我一眼说:“别说啦,咱,该干嘛干嘛去。”那厮可能觉着我要发狂,自知没趣,扭头走啦。师父看着他的背影说:“他没有恶意,这是我的观众,而且是个老观众,他对我演出的节日有很深的印象才出此言。”您瞧,对这么一个没有礼貌的人,他老人家这么评论。我说:“我知道,您那段《美名远扬》有印象嘛?”“有,我有个笔名叫苏示。”“苏轼,您跟苏东坡一个名?”“他那个轼,车子边儿,一个样式的式。”“您呢?”“我是告示的示,苏示。”“两横一竖,一边一点儿,哦,苏二小儿啊!”我把《美名远扬》的苏二小儿的包袱使了一遍。师父乐啦:“你既然知道有这个包袱,干嘛跟人家着急。”“他对您太不尊重。”“他只是不知道该怎么表达,不会说话而已,用不着咱爷们儿发火。小子,还得修炼呐!”师父说完诡秘地一笑。

……

用户评价

刚拿到这本《相声·我与恩师苏文茂》,还没来得及细细翻阅,光是这书名就勾起了我无限的遐想。苏文茂先生,那可是相声界的泰斗,他的艺术成就,他的德艺双馨,早已深入人心。我一直以来都对相声艺术有着浓厚的兴趣,尤其是那些承载着历史沉淀和时代印记的经典段子,更是让我着迷。听闻这本书是某位与苏先生渊源颇深的作者所著,不禁让人好奇,这“我与恩师”的故事,究竟会是怎样一番场景?是大师风采的近距离描摹,还是艺术传承的感人篇章?书中的字里行间,是否会流淌着苏先生那独特的韵味,是否会展现他严谨的治学态度和诲人不倦的精神?我期待着,通过这本书,能够更深入地了解这位令人尊敬的艺术家,感受他一生为相声艺术付出的心血,也希望能从中窥见相声艺术发展的一角,体会其中蕴含的智慧与魅力。这本书,在我心中,已经不仅仅是一本书,更像是一扇门,一扇通往相声艺术殿堂,通往苏文茂先生艺术人生的大门。

评分《相声·我与恩师苏文茂》这个书名,瞬间勾起了我对相声这门传统艺术的浓厚兴趣,以及对苏文茂先生这位艺术巨匠的深深敬意。我设想,这本书一定充满了作者与恩师之间感人至深的故事。或许,书中会有关于苏先生如何在艺术道路上,以严谨的态度,精益求精的精神,雕琢每一个包袱,打磨每一次表演的细腻描绘。我特别好奇,在那个相对封闭的年代,苏先生是如何面对艺术的创新和传承的?他的教学方式又是怎样的?是否会有一些关于相声艺术背后鲜为人知的故事,关于舞台上的欢声笑语,关于台下的辛勤付出?我期待着,通过这本书,能够更立体地、更深入地了解苏文茂先生的艺术造诣,他的品格魅力,以及他对相声这门艺术的贡献。这本书,对我而言,无疑是一次了解相声艺术发展脉络,感受大师风范的绝佳机会。

评分当我看到《相声·我与恩师苏文茂》这本书时,脑海中立刻浮现出苏文茂先生那一张慈祥而智慧的面孔。他的相声,以其深厚的功底、隽永的包袱、细腻的表演,成为了一代人的集体记忆。而这本书,让我有机会从一个更 personal 的视角去了解这位艺术大师。我猜测,书中一定充满了作者对恩师的深切怀念与崇敬之情。或许,会有一段段生动有趣的往事,讲述苏先生在教学过程中,是如何将相声的精髓一点一滴地传递给徒弟的;或许,会披露一些苏先生创作和表演时的心路历程,那些不为人知的幕后故事。我对书中对苏先生艺术思想的阐述尤为感兴趣,比如他对相声的理解,他对包袱的锤炼,他对观众的把握,这些都是相声艺术中极其宝贵的财富。我期待着,通过这本书,能够深入到苏先生的内心世界,去感受他作为一位相声艺术家的执着与热爱,去领略他那高山仰止的艺术成就。

评分坦白说,我对苏文茂先生的了解,更多地停留在他的作品和一些公开的资料上。但《相声·我与恩师苏文茂》这本书的出现,让我有了一种截然不同的期待。书名中的“我与恩师”几个字,一下子拉近了距离,仿佛能看到作者亲身经历的那些场景,听到苏先生温暖而有力的教诲。我特别好奇,在那个年代,一位相声大师是如何教导徒弟的?是不是会有许多鲜为人知的故事,一些舞台背后不为人知的辛酸与欢乐?这本书会不会记录下苏先生对艺术的独特见解,对相声表演的精湛技艺的传授过程?我期待着书中能描绘出苏先生的音容笑貌,他的艺术风格,他对徒弟们严苛又不失关爱的师者形象。我想,这不仅仅是一本关于相声的书,更是一本关于师徒情深、关于艺术传承的书。我迫不及待地想翻开它,去感受那份浓浓的师生情谊,去领略相声艺术的魅力,去学习苏文茂先生身上那种严谨、敬业、谦逊的品格。

评分从书名《相声·我与恩师苏文茂》上,我首先感受到的,是一种传承的力量,一种对艺术的敬畏,以及一份真挚的情感。苏文茂先生,在我心中,不仅仅是一位杰出的相声表演艺术家,更是那个时代相声界的一面旗帜。他的相声,总是有着一种不动声色的力量,让你在捧腹大笑之余,也能品味出生活百态和人生哲理。而这本书,似乎是一位亲历者,将他与这位伟大恩师之间的点滴故事娓娓道来。我好奇,书中会以怎样的笔触,去描绘苏先生的艺术生涯?会记录下他如何将传统的相声艺术发扬光大?会展现他如何将自己毕生的艺术经验,倾囊相授给下一代?我期待着,这本书能够带我走进苏先生的艺术世界,去感受他表演的魅力,去体会他对相声艺术的理解和追求。这不仅仅是一本书,更像是一次跨越时空的对话,一次与大师精神的交流。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有