具体描述

产品特色

编辑推荐

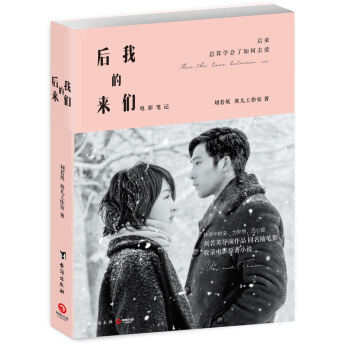

1.刘若英执导的电影《后来的我们》同名作品,并收录电影原著小说,为梦想,为心爱,转变中蜕变。

2.全书收录了刘若英全新创作的18篇随笔,每一篇文章都累积了她的智慧和蜕变。在这本书中,你能看到不同身份和心境下的刘若英,也能看到刘若英视角的井柏然、周冬雨和张一白,还有寒冷的海拉尔和镜头下的四季。

3.全书采用颠覆性装帧,全彩设计,顺滑质感。纸上电影,感受视觉大片,全新的开放式阅读体验。每一张照片都跟你讲述一段故事,以眼神讲述情绪,让你看到另一个你喜欢的ta和你自己。

4.众多名人推荐,李屏宾盛赞其刘若英和其新作的真诚:“她将蕞真诚的自己,都记录在了书里。”张一白眼中“段子手”的刘若英:“让你在忍俊不禁之时心有戚戚焉。”岁月和梦想将她蜕变为一部饱满的作品,就像井柏然说的:“真正的英英像一本书,她的成长经历、爱情故事、事业的起伏……构成了每一个章节,累积成她的智慧与厚度。”

内容简介

《后来的我们》是刘若英的全新作品,也是刘若英执导的电影同名作品。书中收录了刘若英全新创作的18篇随笔以及电影原著小说,刘若英说:“我希望我还有很多个蕞佳的timing,永远都有不同的事情可以去尝试,一直到老。”

本书记录了电影《后来的我们》拍摄过程中的心路历程和点点滴滴。在这本书中,你能看到不同身份和心境下的刘若英,也能看到刘若英视角的井柏然、周冬雨和张一白,还有寒冷的海拉尔和镜头下的四季。摄影大师李屏宾,导演/监制张一白,演员井柏然等为此书倾情作序。 蕞

“我想,身为地球人的我,跟大家一样,

有各式各样俗世的烦恼,一样感到困惑,会快乐开心,也会哀伤痛苦。

但幸运的我,多了份能够唱歌、写书、演戏的机缘,

我蕞想做的是透过不同的方式让大家看到我们每个人自己。

听我的歌,你会觉得那不是刘若英的歌,那就是你的歌,

看我的电影,我希望你会感受到那不是刘若英的电影,而是能让你在里面看到你自己。”

——刘若英

作者简介

刘若英

演员/歌手/作家/导演

已出版作品:《我敢在你怀里孤独》《我的不完美》《我想跟你走》等

导演作品:《后来的我们》

影视作品:《少女小渔》《征婚启事》《天下无贼》《似水年华》《粉红女郎》《人间四月天》等

音乐作品:《后来》《为爱痴狂》《当爱在靠近》《亲爱的路人》等

新浪微博:@刘若英 @刘若英工作室

精彩书评

她……她……她……有太多的心事心情都写在这本书里,她这几个月来的心路历程,她内心深处的《后来的我们》,她将蕞真诚的自己,都记录在了书里。

——李屏宾

她的段子要么先扬后抑,要么先抑后扬,总会在出人意料之处戛然而止,让你在忍俊不禁之时心有戚戚焉。

——张一白

真正的英英像一本书。她的成长经历、爱情故事、事业的起伏……构成了每一个章节,累积成她的智慧与厚度。

——井柏然

不是所有的爱情都有故事,而他们的故事也不止于爱情。

——周冬雨

我们都爱上了故事中的我们,那是我们的故事,而因此,我们才得以为着那后来的我们,笑着,哭着,心疼着。

——何昕明 电影《后来的我们》编剧

目录

推荐序

后来的……刘若英 (作者/李屏宾)

知道刘若英 (作者/张一白)

“斜杠青年”英英 (作者/井柏然)

在一起 (作者/何昕明)

我敢,在你书里写序 (作者/平假名)

Side A 后来……

从这里开始

春运超越现实的边界

如果你说北漂我来唱首歌

导演跟演员的不同可以写三本书

讨论御寒方法比讨论剧本多

我的奢侈方式

还好你们来了

我很好,除了想念儿子

后期乐高

沒有最好,只有更好

她的美好

我们不是在等你,我们在等井柏然

我想让他知道我爱他

我们的四季

有没有在一起

我们没想到的后来

昨天好像就在眼前

期待重逢

Side B 后来的我们……

过年,回家

纸上电影院

用户评价

坦白说,我刚开始拿起这本书时,还担心它会落入俗套,毕竟探讨“如果当初”的话题太多了。然而,这本书的独特之处在于,它处理“如果当初”的方式非常成熟和深刻。它不是停留在对过去错误的懊悔,而是将视角拉到“现在”——在经历了那些错失之后,我们成为了一个怎样的人?作者没有给我们一个完美的结局,甚至没有给出一个明确的“和好”或“释然”,这反而更真实。因为它反映了生活中更常见的状态:有些伤口可能永远不会完全愈合,但它们最终会结痂,成为我们的一部分。这本书的阅读体验是安静而有力量的,它不需要高声呐喊来吸引注意力,它只是静静地躺在那里,等待那个对的时间、对的心情来开启它。读完之后,我感觉内心被轻轻地梳理了一遍,那些纠缠已久的情绪丝线,似乎都被理顺了许多,充满了对生活新的理解和温柔的接纳。

评分哇,这本书真让我眼前一亮,简直是翻开了我内心深处那些尘封已久的情感回忆。阅读的过程中,我仿佛又回到了那个特定的时间点,那种青涩的、带着点迷茫却又充满憧憬的感觉一下子又回来了。作者的文字功力真是了得,她捕捉到了人与人之间那种微妙的情感流动,那些欲言又止的瞬间,那些心照不宣的默契,都被她用非常细腻的笔触描绘了出来。我特别喜欢她对场景的构建,那种光影的变幻,空气中弥漫的味道,甚至连风吹过发梢的感觉都能清晰地传递给我,让人完全沉浸其中,仿佛自己就是故事里那个正在经历这一切的人。这本书不是那种轰轰烈烈、跌宕起伏的大部头,它更像是一杯温热的清茶,需要你慢慢品味,才能体会到其中回甘的滋味。每一页都充满了对“曾经拥有”和“最终错过”的深深喟叹,读完之后,心里久久不能平静,会忍不住想念起生命中那些曾经出现过,却又最终走散的人。对于那些经历过青春疼痛和成长阵痛的人来说,这本书绝对是一剂强心针,也是一面映照自己过往的镜子。

评分这本书的结构和视角转换的处理,让我非常欣赏。它不是单线叙事,而是像多面体一样,从不同的时间点和人物的内心深处去折射同一个事件,使得整个故事的立体感和层次感非常丰富。我尤其喜欢作者在描述人物内心挣扎时的那种克制感,她没有直接给出答案或宣判结局,而是将选择权和最终的解读权交给了读者。这种开放式的处理,反而让故事拥有了更长的生命力,因为每个人都可以将自己的遗憾和未完成的心愿投射进去。更令人惊喜的是,虽然主题是关于“失去”和“错过”,但整本书的基调并非全然是悲观的。其中蕴含着一种强大的生命韧性,关于如何带着那些过去的经历继续前行,如何从破碎中重建自我。这对我触动很大,它教会我,真正的成长不是忘记过去,而是带着过去,更好地拥抱未来。

评分从文学性上来说,这本书的文字是极具韵味的,完全摆脱了现在很多流行的快餐式写作的浮躁感。作者似乎对词汇有着近乎偏执的挑剔,每一个形容词、每一个动词都像是经过精心打磨的宝石,镶嵌在恰到好处的位置。我常常需要停下来,反复咀嚼某一个句子,感受它在舌尖上留下的复杂滋味。这种阅读体验更像是在欣赏一幅细腻的工笔画,而不是快速浏览一幅油画草稿。此外,书中对于“时间”的呈现方式,也让我印象深刻。时间在这里不再是线性的流逝,而是一个个可以被反复触摸、被情绪激活的记忆碎片。它提醒着我们,有些时刻是永恒的,而有些关系,注定只能停留在特定的时空坐标里。这本书,是献给所有曾经相信永恒,最终却学会接受无常的人的一封情书。

评分我很少对一本书有如此强烈的代入感,这本书成功地做到了这一点,它没有刻意去渲染什么狗血的剧情,而是选择了最朴实也最打动人的叙事方式——记录生活中的点滴。我得说,作者的观察力简直是显微镜级别的,她能把日常生活中那些看似微不足道的小事,比如一次匆忙的道别,一封没有寄出的信,或者一个约定好的老地方,赋予它们巨大的情感重量。我读到一些情节时,真的会拍案叫绝,心想:“对啊,我们当时就是这样想的,就是这样做的,只是当时没有意识到那份重要性。”这种被理解、被共鸣的感觉,在阅读体验中是极其珍贵的。这本书的节奏掌握得也非常好,时而轻快得像夏日午后的微风,时而又沉重得让人窒息,但总体来说,它引导着读者完成了一次情绪的完整释放。我甚至觉得,这本书可以作为一本“情感急救包”放在床头,在你感到孤独或者对生活失去方向的时候,翻开它,你会发现,你的感受从未被忽视。

评分东西不错,价格很合适,好评

评分书还没看,电影不错

评分看了奶茶的电影 奶茶出的书当然也要支持

评分很好,比书店便宜。。。。。。。

评分不错哦,很好看,又便宜,物超所值啊

评分不错哦,很好看,又便宜,物超所值啊

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分《后来的我们》是刘若英创作的电影随笔集,也是刘若英执导的电影同名作品。书中收录了刘若英全新创作了18篇随笔以及电影原著小说,刘若英说:“我希望我还有很多个最佳的Timing,永远都有不同的事情可以去尝试,一直到老。”

评分好看好看哈

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有