具体描述

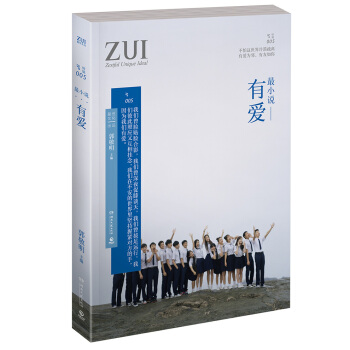

编辑推荐

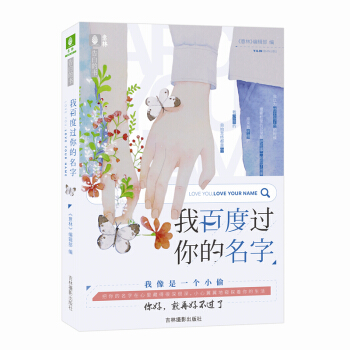

我放不下思念你知道吗

我百度过你的名字

然后猜测你过得好不好

内容简介

在这本书中,可以看到穿着白衬衫的少年,汗水与泪水交织的中学生活,一路成长的少女,在这些意象中,总能让你找到自己曾经的影子。

作者简介

《意林》编辑部:《意林》是意蕴之林,意味深长,蔚然成林。既有温暖感人的刊物,也有丰富多彩的图书,给心灵更多的成长力量,给生命更多感动的理由。坚守“励志、感动、启迪、提升”的办刊理念,打造中国有影响力的励志传媒。

内页插图

精彩书评

不管是青春里懵懂的情愫,还是初入职场时甜蜜的暗恋,还是成熟以后坚贞的诺言,每一份爱情或轻松诙谐,或沉重婉转,总之,这些故事都在文字的记录下,变得闪闪发光,温暖人心。

目录

第一章 输入法记得我爱你

第二章 很多心情,只对你可见

第三章 呼叫爱情

第四章 人生苦短,甜长

第五章 恋爱套路攻略

第六章 你是这世界写给我的情书

精彩书摘

今晚,为你跑一万米

文 / 沈奇岚

室友还在睡觉的时候,她就起床了。轻手轻脚地关上房门,去迎接最美好的清晨。每天这个时候,整个校园仿佛只属于她一个人。

“嗨!”有人叫她。

她回头。一个与她同龄的大男孩,同样穿着跑步衫、跑鞋,微笑地看着她。阳光勾勒出他脸庞的轮廓,还有漂亮的睫毛。那一刻她知道,他和自己的生命会有关联。

“嗨!”她微笑着回答。

“我是Simon。”

“我是Lily。”

他们一起跑步,分享彼此的路线。

“校长办公室后面有一棵梨树,昨天开花了。”

“那我们去看看。”

“第三食堂的小卖部后门有一只超级大胖猫,比加菲猫还胖!”

“哈,那我们去逗逗它!”

不下雨的日子,他们一起跑步;下雨时,他们在窗口思念彼此,发短信。

有什么事情发生吗?什么也没有发生,他们只是一起跑步。

他们最后一次一起跑步是在冬天,他和她跑着步,呼出的热气在空气中划出一条又一条白线。

“寒假后,我就去慕尼黑了。”他说,“之前没有跟你说,深感抱歉。”

“那你现在为什么要跟我说呢?”她突然赌气似的反问道。

他们是什么关系呢?跑步搭档而已。没有承诺,没有约定,没有其他任何关系。可她还是生气了。

第二天,老天仿佛和他们很有默契,一场大雪覆盖了所有的道路。她和他各自为考试奔忙。然后,他们失去了彼此的消息。转眼,就是寒假。

再开学时,她一个人在林荫道上跑步。校长办公室后面的梨树又开花了。第三食堂的小卖部后门的大胖猫生了一窝小猫。她多么想告诉他这一切,可是无从开口,只能拍一些照片,发在自己的微博上。

直到有一天,她的电子邮箱里收到了一条链接,她轻轻地点开。

“Lily,今晚,为你跑一万米。”这是他发来的视频。

他依然每天早起,沿着慕尼黑市中心的花园跑步。他每天都拍下一些视频,和她分享着他看到的世界。他发来的视频模糊不清,画面跳跃着,她知道他肯定是拿着手机,一边跑一边拍的。

6,5,4,3,2,1!

她心里默默地数着,冲到了跑道的终点。

她知道,他和她在一起奔跑。今晚,她要为他跑一万米。

只为早一天跑到他面前。

用户评价

从整体的逻辑推进来看,这本书的内在张力控制得非常出色,它不像某些作品那样高开低走,或是在关键时刻虎头蛇尾。作者似乎对自己的节奏有着极强的掌控欲,知道何时应该稍微加快叙事的步伐,让读者喘一口气,又知道何时该将笔触放缓,聚焦于某个关键的情感节点。我最欣赏的一点是,它没有急于提供一个皆大欢喜的结局,或者一个斩钉截铁的道德判断。相反,它将很多复杂性留在了那里,让故事的尾声更像是一个开放式的邀请,邀请读者带着书中获得的新视角,去继续审视自己真实的生活。这种不把话说死的处理,恰恰体现了作者对生活本身复杂性的深刻理解和尊重。合上书的那一刻,我没有感到故事的终结,反而有一种“事情仍在继续”的延伸感,这才是真正优秀作品的标志——它在合上书页后,才真正开始在你的脑海中“生长”。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,那种沉稳中带着一丝不羁的封面处理,一下子就抓住了我的注意力。我是一个非常注重阅读体验的人,从书本的纸张触感,到油墨的印刷质量,乃至字体排版的舒适度,都看得出出版方是用心了的。翻开书页,那种淡淡的油墨香气,让我想起了很多年前第一次走进图书馆时的那种激动。这本书的排版疏密有致,不会因为文字过多而让人感到压迫,即便是那些需要细细品味的段落,也能让人保持在一个非常放松的状态去接受信息。我尤其欣赏它在章节过渡部分所做的留白处理,仿佛是特意为你留出时间,去消化刚才读到的那些情绪和观点。拿到手里,它不是那种轻飘飘的快餐读物,而是带着一种分量感,让你觉得这是一本值得收藏,值得反复摩挲的书籍。无论是放在书架上,还是随身携带,它都有着一种低调却无法忽视的质感,这对于我这种“颜控”读者来说,无疑是加分项。这种内外兼修的品质,让我对即将展开的阅读旅程充满了期待,它在物理层面就已经成功地完成了对读者的初步“告白”。

评分真正让我感到惊喜的是,这本书在探讨一些宏大主题时,所采用的视角是如此的“微观而入里”。它没有采用那种居高临下的说教腔调,也没有陷入空洞的理论阐述,而是通过一系列看似毫不相关的小故事或者零散的片段,最终汇聚成一个清晰而深刻的洞见。这种结构上的设计非常巧妙,如同在搭建一座精密的钟表,每一个零件——那些看似无关紧要的细节——都起着至关重要的作用。我能感受到作者在力图避免任何形式的“标签化”处理,他似乎在探寻人性中最本真、最难以被定义的灰色地带。读到后面,你会发现那些最初让你感到困惑不解的铺垫,是如何精准地契合了最终想要表达的核心概念。这是一种非常高级的叙事技巧,它尊重读者的智力,相信读者有能力去完成从碎片到整体的整合过程,读完之后留下的回味是那种需要自己去拼凑和确认的“顿悟感”,而不是被喂食的结果。

评分这本书的语言风格极其细腻,像是在用一种极其缓慢的镜头在捕捉生活中的每一个细微瞬间。初读时,我一度有些不适应,因为它不像那些直白的叙事那样急于抛出观点或情节,而是像一位老朋友,在你面前缓缓铺陈他的思绪和观察。作者似乎对日常的琐碎有着近乎偏执的敏感度,无论是光线穿过百叶窗在墙上投下的斑驳阴影,还是某人无意识地整理衣领的小动作,都被他用一种近乎诗意的笔触描摹出来。这种写作手法,要求读者必须放慢自己的节奏,用心去感受文字背后那层层叠叠的意境。我发现自己常常会在某一个词语的搭配上停下来,琢磨那种微妙的韵味,仿佛作者故意在那里埋下了一个需要时间才能解开的结。这种慢节奏的叙事,反而带来了一种久违的沉静感,它不是在强迫你接受信息,而是在邀请你一同进入一个由文字构筑的、充满呼吸感的空间,让人愿意放下手机,沉浸其中,享受被文字温柔包裹的感觉。

评分这本书给我的最大感受是,它成功地营造了一种极具代入感的“氛围场域”。阅读过程中,我常常会忘记自己正坐在沙发上,而是感觉自己和书中的人物一同经历着某种场景。这种沉浸感,很大程度上归功于作者对场景描写的功力,他不仅仅是描绘“看见了什么”,更是描绘了“感受到了什么”。比如对特定季节的更迭,那种湿润的泥土气息,或是清晨阳光洒在皮肤上的温度,都通过文字得到了具象化的传达。这不仅仅是关于故事的阅读,更像是一场多感官的体验。这种氛围的强大,甚至会影响到我现实生活中的情绪波动,读到忧伤的部分,即使合上书本,那种淡淡的惆怅感也会持续一段时间。对于我这样一个追求阅读过程中“逃离现实”体验的读者来说,这本书提供的“逃逸”通道,质量极高,让人流连忘返,仿佛完成了一次精神上的深度旅行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有