具体描述

产品特色

编辑推荐

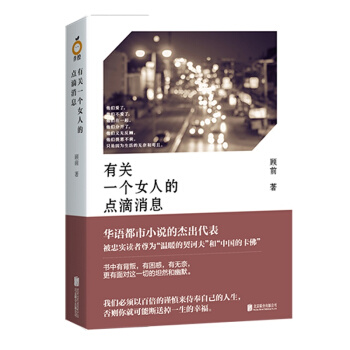

顾前,堪称中国当代文学的遗珠,被作家们称为“都市隐客”,被读者称为“温暖的契诃夫”和“中国的雷蒙德·卡佛”。

内容简介

《有关一个女人的点滴消息》由二十五篇短篇故事构成,讲述了“我”和“我”的朋友们的生活经历。 “我”是一个中年男子,一事无成,而“我”的朋友们也比我好不多哪去,我们或是被另一半背叛,或是早已离异,我们的生活充满了窘困和不如意,我们习惯了这一切,并学会平静地和它相处。

作者简介

顾前 南京人,1985年开始发表小说,与韩东,苏童同属“他们”作家群,近年来在国内外各种文学刊物上先后发表小说多篇。现为自由作家。已出版作品:《去别处》《嗨,好久不见》等,《去别处》获第六届紫金山文学奖·长篇小说奖。

精彩书评

顾前小说就是凭借这种直抵常识的生活经验,反讽性地消解了任何大词对人的驾驭,同时这种反讽建立在一个并不对峙的立场上。日常性,才是反讽的真理基础。不夸张,不造作,不尖锐,不否定,不自居,这是弱性反讽修辞的真实姿态。在顾前的小说中,这种反讽形式比比皆是,并形成了其小说叙事的基本情绪。

——肖涛(先锋评论家)

目录

1 爱情离我们有多远

10 炎热的岛屿

32 你激动什么

42 方糖放在哪里

49 立 杆

58 蝙 蝠

67 大丈夫

75 姐妹俩

83 任大友

93 有关一个女人的点滴消息

99 温情不再

目 录

115 生 日

126 肚 子

137 安安的夜晚

148 女诗人

158 萎靡不振

168 吴陶然回来了,又走了

195 巧克力玫瑰

207 对一件事情我们了解多少

225 夜 晚

234 回 家

242 唯美人生

255 结婚礼物

精彩书摘

我不知道许亮为什么滞留在这个炎热的岛屿上,这里就像桑拿

浴室中那块烧红的石头,无边的海浪哗哗地泼上去,蒸腾出永无休止

的热气。也许是对于干一番事业抑或发一笔大财的执着信念,才使他

迟迟不肯离去。他不属于这里。他的家乡在北方的某个宁静的小城,

那里有他的老婆和一个五岁的儿子,还有他的父母以及父母的父母,

那里生长着白桦和胡杨,那里到了秋季景色优美,郊外一片悦目的

金黄。

海南岛没有秋季,这里除了刺目的阳光就是泛滥成灾的绿。

许亮在一份小杂志当编辑。

这是份内刊,既无影响也无什么像样的发行量可言,因而待遇之

低可想而知。

许亮和跑发行的老马住在二楼的杂物间。房间在走廊的尽头,正

对着厕所兼冲凉房,门口永远是湿漉漉的,还不时飘来一阵阵复杂的

气味。屋内,沿墙堆放着一捆捆发了霉的旧杂志,以及过期的报纸、

牛皮信封、稿笺,等等。还有蟑螂,许亮对这玩意儿深恶痛绝。海南

的蟑螂与内地的不同,无疑是此辈中的良种。个大体红,腿特别长,

而且不怕人,爬起来慢腾腾的,似乎是在庄严地踱步。啪地踩死一

只,旁边的依然不为所动,大有视死如归的英雄气概。许亮被这种不

顾一切的气势所压倒,对这丑陋的小动物产生了近乎神秘的恐惧感,

为了不见到它们,他夜里小便连灯都不敢开,连蹦带跳地冲出门去。

同屋住的老马是贵州人,长着一脸猪鬃似的络腮胡子,身上经常

散发出一股刺鼻的汗酸味。老马以前是煤矿工人( 不知道挖煤跟发行

杂志有什么关系。不过在海南什么事都说不准,这里不少知名度甚高

的人物以前在内地干的营生都不值一提),后来煤矿塌方,别人死了,

他还活着,因此觉得命是额外捡来的,不妨到海南闯闯,好坏都无

所谓。

老马不但长得像条好汉,喝起酒来更像条好汉。一包“鸡拐

弯”( 鸡翅膀),一瓶老白干,天天如是。他多次邀许亮共饮,都被许

亮借口喝酒过敏推掉了。许亮其实也能喝一点,可他不想跟老马喝。

老马叉着腿,光着上身,坐在一捆发霉的旧杂志上独酌。喝到兴

头上,开始第一百遍地讲他的笑话。

“从前一帮秀才斗对联,一个秀才出了上联:莲藕荷花草。别的秀才想了半天,都对不上来。喂,你猜猜看,能对上来吗?”

许亮照例摇摇头。

“这时候过来一个农民,听了上联后随口就说:‘皮蛋瘦肉粥。’

哈哈哈,这不是对出来了。”

老马边笑边说这个对联如何如何巧妙,许亮也微笑,心里想着老

马一喝酒记性可真差。

两人也聊家常。许亮问老马给不给家里寄钱,老马就说寄个?,

既来了海南,别的什么也不想了,自己痛快一天是一天。他问许亮寄不寄,许亮承认每个月尽量挤出一百元寄给家里。

“你这么爱家,跑到海南来干什么?”老马不以为然。

“想到海南来干点事。”

“在这个?杂志社,你能干什么?”

许亮不想深谈,含糊其词地说:“等等看,没准以后会有机会。”

“算了,哥们儿,我劝你想开点,能乐就乐一下吧。”

老马一个月乐两下。事先跟许亮打好招呼,所以许亮等老马领着

叮咚( 妓女) 来了,就拿上书搬把椅子,到过道去看。有时都到了半

夜,许亮早睡着了,老马才把人领来,大约是找便宜货耽搁了时间。

通常,许亮在过道一坐起码半小时。在这走廊的尽头,任何细微的声

响都仿佛被放大了无数倍,直往耳朵里钻,还有蚊子,叮得人浑身是

包,坐立不安,许亮耐不住了,就朝屋里喊:“喂,喂,老马,完事

了没有?快点。”

“马上就好。”老马像是被人扼住了喉咙似的叫道。一会儿,门

开了,叮咚面无表情,汗津津地从里面走出来,许亮总是不眨眼地盯

着看。有一次,许亮对一个年龄不大、模样还不错的叮咚说:“小姐,

你是哪儿的人?”

“干什么?”

“不干什么,随便问问。”

“你想干一次吗?”

“不,不想干。你能坐一会儿跟我闲聊聊吗?”

“找你妈去聊吧。”叮咚扭着屁股走了。老马穿着三角裤从屋里跑出来:“哥们儿,你是不是也想来一炮?我把那个叮咚叫回来,让她便宜点。”

“不不不。”

“是不是怕得病?那你就戴……”

“我没有钱。”

老马犹豫了一下:“我请你一炮,咱哥们儿好说。”

“我不想干不愿意干,老马实在是谢谢你了,真的谢谢你了。”

许亮负责杂志的经济论坛和经济广角镜两个栏目。这是两个大栏

目,篇幅占了杂志的二分之一,但稿源却异常困难。大多数来稿不是

颠三倒四文句不通,就是空空洞洞毫无内容。许亮的大部分时间,就

是找出些稍微像样的稿子,重新写过。有的乱七八糟的稿子长得惊

人,光是弄明白里面写了点什么已很不易,何况要根据主题思想( 如

果有主题思想的话,没有就安上一个) 重写。许亮常常望稿兴叹,不

知道这些稿子的作者都是何许人也。

不久他就见识到一个。

一天他刚上班,一个人跑到编辑部办公室来吵吵嚷嚷,声称他发

表出来的文章给窜改得面目全非,且精华部分完全被无耻地阉割了。

他确实用了“无耻”这个词。

这人显得颇为古怪,大热天居然穿了件皱皱巴巴的黑西装,里

边还系了根麻绳一样的红领带。许亮询问了他,得知他是《试论海南

乡镇企业改革发展的道路》一文的作者。许亮还记得这是一篇多么可

怕的文章。句子长得惊人,好像一个人患了谵妄,一口气不停顿地说

了一长串胡话;而且内容循环往复,第一页提了一个问题,第四页又

提,第八页再提。为了这篇稿子,许亮足足花了两天时间( 因为这篇

稿子似乎模模糊糊地提出了一点新问题),反复琢磨,多方体会,最

后把洋洋一万两千字狗屁不通的东西,改写成了一篇三千字的像样的

文章。

现在他得到了报答—无耻。

“你的文章有独到之处,”许亮说,“但你的文笔实在不够流畅。”

“你读过黑格尔的著作吗?”作者说,“读过,那好。你能指责

黑格尔的文笔不够流畅吗?有的专业性很强的文章就需要一种特殊的文笔,它和文学作品不一样。我的文章提出了一种崭新的观点,可

以这样说,这在国内还是首创,新的东西就需要新的表达方式,你

懂吗?”

“我懂。但我认为不管何种表达方式都离不开语文基础,理论文

章尤其如此。”

“语文基础,笑话,你跟我谈什么语文基础,请问你才当了多长

时间编辑?”

许亮老实承认,大学毕业后当了九年。

“我说嘛,”作者得意地说,“怪不得你都当了九年编辑,就你这

个水平,还要当一辈子小编辑呢。”

他不再理睬许亮,好像老师放过已经认错的孩子,转而对主编

说,尽管发生了这种不愉快的事,但我还会继续投稿支持你们的。主

编说承蒙赐教非常感激,以后多多联系,接着不容分说地伸出手来跟作者握别。

作者走后,主编半开玩笑地对许亮说:“我早就发现了,在海南这个地方,头脑正常的人是不会写文章的,都做生意发财去了,只有低能儿才干这种出力不出钱的勾当,所以你根本不必把他们当一回事,随便瞎扯两句打发走了就是。”

我和许亮是朋友。

尽管我认为他不怎么中用—至少从某一个方面来说,但我依然拿他当朋友。他瘦瘦条条的样子,总在我的脑子里引起某些模糊的有关生存和价值的思考,正是这类模糊的思考,时常给我欢快奔放的( 总的来说) 异地生涯投下一丝阴影。也许就是因为这一丝阴影我才喜欢许亮的。而且,许亮整个人也就像投在海南这个明亮的大背景上的一丝阴影。

我是一年前认识许亮的。

那时我在一家报社任广告部主任。有一阵子,我们需要招聘几个拿基本工资结合效益提成的广告员。启事登出后,各路神灵蜂拥而至( 那时正是海南最萧条的时期,工作很难找)。那几天,我装腔作势

地接待着应聘者,享受着权力的荣耀。

你的文凭。你来海南多久了?从前干过什么?谈谈你对报纸广告

的看法。谈谈你对经济特区的看法。谈谈你的抱负。

在众多的应聘者中,我特别关注那些漂亮的女性,这一方面是从工作的角度考虑,另一面纯属我的个人兴趣。对男人我则相当冷漠( 他们拉广告不具备性别优势,他们可能是我潜在的情场对手),总之,我不准备收留男人,让他们到别的地方去拼、去闯、去碰运气吧。本人爱莫能助。

我不知道许亮为什么滞留在这个炎热的岛屿上,这里就像桑拿

浴室中那块烧红的石头,无边的海浪哗哗地泼上去,蒸腾出永无休止

的热气。也许是对于干一番事业抑或发一笔大财的执着信念,才使他

迟迟不肯离去。他不属于这里。他的家乡在北方的某个宁静的小城,

那里有他的老婆和一个五岁的儿子,还有他的父母以及父母的父母,

那里生长着白桦和胡杨,那里到了秋季景色优美,郊外一片悦目的

金黄。

海南岛没有秋季,这里除了刺目的阳光就是泛滥成灾的绿。

许亮在一份小杂志当编辑。

这是份内刊,既无影响也无什么像样的发行量可言,因而待遇之

低可想而知。

许亮和跑发行的老马住在二楼的杂物间。房间在走廊的尽头,正

对着厕所兼冲凉房,门口永远是湿漉漉的,还不时飘来一阵阵复杂的

气味。屋内,沿墙堆放着一捆捆发了霉的旧杂志,以及过期的报纸、

牛皮信封、稿笺,等等。还有蟑螂,许亮对这玩意儿深恶痛绝。海南

的蟑螂与内地的不同,无疑是此辈中的良种。个大体红,腿特别长,

而且不怕人,爬起来慢腾腾的,似乎是在庄严地踱步。啪地踩死一

只,旁边的依然不为所动,大有视死如归的英雄气概。许亮被这种不

顾一切的气势所压倒,对这丑陋的小动物产生了近乎神秘的恐惧感,

为了不见到它们,他夜里小便连灯都不敢开,连蹦带跳地冲出门去。

同屋住的老马是贵州人,长着一脸猪鬃似的络腮胡子,身上经常

散发出一股刺鼻的汗酸味。老马以前是煤矿工人( 不知道挖煤跟发行

杂志有什么关系。不过在海南什么事都说不准,这里不少知名度甚高

的人物以前在内地干的营生都不值一提),后来煤矿塌方,别人死了,

他还活着,因此觉得命是额外捡来的,不妨到海南闯闯,好坏都无

所谓。

老马不但长得像条好汉,喝起酒来更像条好汉。一包“鸡拐

弯”( 鸡翅膀),一瓶老白干,天天如是。他多次邀许亮共饮,都被许

亮借口喝酒过敏推掉了。许亮其实也能喝一点,可他不想跟老马喝。

老马叉着腿,光着上身,坐在一捆发霉的旧杂志上独酌。喝到兴

头上,开始第一百遍地讲他的笑话。

“从前一帮秀才斗对联,一个秀才出了上联:莲藕荷花草。别的秀才想了半天,都对不上来。喂,你猜猜看,能对上来吗?”

许亮照例摇摇头。

“这时候过来一个农民,听了上联后随口就说:‘皮蛋瘦肉粥。’

哈哈哈,这不是对出来了。”

老马边笑边说这个对联如何如何巧妙,许亮也微笑,心里想着老

马一喝酒记性可真差。

两人也聊家常。许亮问老马给不给家里寄钱,老马就说寄个?,

既来了海南,别的什么也不想了,自己痛快一天是一天。他问许亮寄不寄,许亮承认每个月尽量挤出一百元寄给家里。

“你这么爱家,跑到海南来干什么?”老马不以为然。

“想到海南来干点事。”

“在这个?杂志社,你能干什么?”

许亮不想深谈,含糊其词地说:“等等看,没准以后会有机会。”

“算了,哥们儿,我劝你想开点,能乐就乐一下吧。”

老马一个月乐两下。事先跟许亮打好招呼,所以许亮等老马领着

叮咚( 妓女) 来了,就拿上书搬把椅子,到过道去看。有时都到了半

夜,许亮早睡着了,老马才把人领来,大约是找便宜货耽搁了时间。

通常,许亮在过道一坐起码半小时。在这走廊的尽头,任何细微的声

响都仿佛被放大了无数倍,直往耳朵里钻,还有蚊子,叮得人浑身是

包,坐立不安,许亮耐不住了,就朝屋里喊:“喂,喂,老马,完事

了没有?快点。”

“马上就好。”老马像是被人扼住了喉咙似的叫道。一会儿,门

开了,叮咚面无表情,汗津津地从里面走出来,许亮总是不眨眼地盯

着看。有一次,许亮对一个年龄不大、模样还不错的叮咚说:“小姐,

你是哪儿的人?”

“干什么?”

“不干什么,随便问问。”

“你想干一次吗?”

“不,不想干。你能坐一会儿跟我闲聊聊吗?”

“找你妈去聊吧。”叮咚扭着屁股走了。老马穿着三角裤从屋里跑出来:“哥们儿,你是不是也想来一炮?我把那个叮咚叫回来,让她便宜点。”

“不不不。”

“是不是怕得病?那你就戴……”

“我没有钱。”

老马犹豫了一下:“我请你一炮,咱哥们儿好说。”

“我不想干不愿意干,老马实在是谢谢你了,真的谢谢你了。”

许亮负责杂志的经济论坛和经济广角镜两个栏目。这是两个大栏

目,篇幅占了杂志的二分之一,但稿源却异常困难。大多数来稿不是

颠三倒四文句不通,就是空空洞洞毫无内容。许亮的大部分时间,就

是找出些稍微像样的稿子,重新写过。有的乱七八糟的稿子长得惊

人,光是弄明白里面写了点什么已很不易,何况要根据主题思想( 如

果有主题思想的话,没有就安上一个) 重写。许亮常常望稿兴叹,不

知道这些稿子的作者都是何许人也。

不久他就见识到一个。

一天他刚上班,一个人跑到编辑部办公室来吵吵嚷嚷,声称他发

表出来的文章给窜改得面目全非,且精华部分完全被无耻地阉割了。

他确实用了“无耻”这个词。

这人显得颇为古怪,大热天居然穿了件皱皱巴巴的黑西装,里

边还系了根麻绳一样的红领带。许亮询问了他,得知他是《试论海南

乡镇企业改革发展的道路》一文的作者。许亮还记得这是一篇多么可

怕的文章。句子长得惊人,好像一个人患了谵妄,一口气不停顿地说

了一长串胡话;而且内容循环往复,第一页提了一个问题,第四页又

提,第八页再提。为了这篇稿子,许亮足足花了两天时间( 因为这篇

稿子似乎模模糊糊地提出了一点新问题),反复琢磨,多方体会,最

后把洋洋一万两千字狗屁不通的东西,改写成了一篇三千字的像样的

文章。

现在他得到了报答—无耻。

“你的文章有独到之处,”许亮说,“但你的文笔实在不够流畅。”

“你读过黑格尔的著作吗?”作者说,“读过,那好。你能指责

黑格尔的文笔不够流畅吗?有的专业性很强的文章就需要一种特殊的文笔,它和文学作品不一样。我的文章提出了一种崭新的观点,可

以这样说,这在国内还是首创,新的东西就需要新的表达方式,你

懂吗?”

“我懂。但我认为不管何种表达方式都离不开语文基础,理论文

章尤其如此。”

“语文基础,笑话,你跟我谈什么语文基础,请问你才当了多长

时间编辑?”

许亮老实承认,大学毕业后当了九年。

“我说嘛,”作者得意地说,“怪不得你都当了九年编辑,就你这

个水平,还要当一辈子小编辑呢。”

他不再理睬许亮,好像老师放过已经认错的孩子,转而对主编

说,尽管发生了这种不愉快的事,但我还会继续投稿支持你们的。主

编说承蒙赐教非常感激,以后多多联系,接着不容分说地伸出手来跟作者握别。

作者走后,主编半开玩笑地对许亮说:“我早就发现了,在海南这个地方,头脑正常的人是不会写文章的,都做生意发财去了,只有低能儿才干这种出力不出钱的勾当,所以你根本不必把他们当一回事,随便瞎扯两句打发走了就是。”

我和许亮是朋友。

尽管我认为他不怎么中用—至少从某一个方面来说,但我依然拿他当朋友。他瘦瘦条条的样子,总在我的脑子里引起某些模糊的有关生存和价值的思考,正是这类模糊的思考,时常给我欢快奔放的( 总的来说) 异地生涯投下一丝阴影。也许就是因为这一丝阴影我才喜欢许亮的。而且,许亮整个人也就像投在海南这个明亮的大背景上的一丝阴影。

我是一年前认识许亮的。

那时我在一家报社任广告部主任。有一阵子,我们需要招聘几个拿基本工资结合效益提成的广告员。启事登出后,各路神灵蜂拥而至( 那时正是海南最萧条的时期,工作很难找)。那几天,我装腔作势

地接待着应聘者,享受着权力的荣耀。

你的文凭。你来海南多久了?从前干过什么?谈谈你对报纸广告

的看法。谈谈你对经济特区的看法。谈谈你的抱负。

在众多的应聘者中,我特别关注那些漂亮的女性,这一方面是从工作的角度考虑,另一面纯属我的个人兴趣。对男人我则相当冷漠( 他们拉广告不具备性别优势,他们可能是我潜在的情场对手),总之,我不准备收留男人,让他们到别的地方去拼、去闯、去碰运气吧。本人爱莫能助。

用户评价

这本书的封面设计简直是一场视觉的盛宴,那种暗沉的、略带做旧感的色调,配上那几笔遒劲有力的留白字体,立刻就抓住了我的眼球。我当时在书店里漫无目的地闲逛,原本也没抱着什么目的性,结果目光一触碰到它,就像被施了某种魔咒一样挪不开。它给我的感觉,与其说是一本书,不如说是一件精心雕琢的艺术品,散发着一种沉静而又深邃的神秘感。我猜想,作者在选定这个装帧风格时,一定对文字和意象的重量有着极高的敏感度。这种不张扬却极具力量的设计语言,让人对内里的内容充满了无限的遐想和期待,仿佛在预示着这将是一段需要用心去体会的旅程,而不是快餐式的阅读体验。我甚至可以想象,如果这本书被摆放在任何一个光线柔和的书架上,它都会自然而然地成为焦点,吸引那些真正懂得欣赏内敛之美的灵魂。

评分从文字的打磨上来看,作者的功力绝对是毋庸置疑的。那些句子,简直可以用“滴水不漏”来形容,每一个词汇的选择都像是经过了精密的计算和反复的打磨,绝无一丝多余的赘述。我尤其留意到作者在描写场景转换时的笔法,那种从喧嚣都市的霓虹闪烁,瞬间切换到乡野清晨的薄雾弥漫,过渡得极其自然,没有丝毫的割裂感。仿佛作者手里握着一支魔术师的笔,轻轻一挥,就能在你眼前构筑出两个截然不同却又相互关联的世界。这种精准的画面感,让我在阅读过程中,几乎能闻到文字中散发出来的气味,感受到空气的湿度。它不像某些当代小说那样追求华丽的辞藻堆砌,而是追求一种极简主义的极致美学,用最少的笔墨,勾勒出最丰富的情感层次,这对于追求文字质感的读者来说,无疑是一种极大的享受。

评分坦白说,这本书的阅读门槛不算低,它不适合心浮气躁的时候去翻阅。它需要一种近乎虔诚的态度去对待,因为作者似乎刻意设置了一些需要读者主动去连接的“暗线”。如果你期待的是一个清晰的、按部就班的故事情节,可能会在开始的几十页感到困惑。但如果坚持下去,你会发现,那些看似散乱的线索,最终会在一个意想不到的转折点上,像万千星辰汇聚成一个星座那样,突然清晰起来,带来巨大的震撼感。这不仅仅是情节上的反转,更是对之前所有阅读体验的一次升华。它让我重新思考了“理解”这个词的含义,真正的理解往往不是被告知的,而是需要通过自己的努力和沉浸才能获得的。这本书,更像是一场与作者共同完成的智力游戏,最终的奖励,是那份豁然开朗的满足感。

评分我最欣赏这本书的叙事节奏,它不是那种一蹴而就、直奔主题的线性叙述,而是像一位经验丰富的老手在慢慢地为你剥开一层又一层的真相。初读时,你会感到一种刻意的疏离感,作者似乎总是在关键信息前留出一段空白,让你自己去填补那些缺席的画面。这种“留白”的艺术处理,高明之处在于,它迫使读者必须调动自己的经验和想象力去参与到故事的建构中。我发现自己会不自觉地停下来,合上书本,在脑海里反复咀嚼刚刚读到的只言片语,试图捕捉到隐藏在字里行间的那些细微的情绪波动。这种体验非常独特,它将阅读从被动的接受转化成了一种主动的、互动的探索过程。说实话,一开始有点不适应这种慢热的风格,但一旦你适应了作者设定的“呼吸频率”,你会发现,那些慢下来的时刻,恰恰是理解人物内心最深刻的时刻。

评分这本书给我的整体感觉,是一种对“时间”和“记忆”的深刻探讨。它似乎没有一个明确的中心事件去推动情节,反倒是围绕着一系列零散的片段、闪回和未竟的对话展开。你读着读着,会产生一种强烈的错觉,仿佛自己也成为了故事中的一个观察者,站在历史的某个交叉路口,看着那些人物的命运缓缓展开。更让我着迷的是,书中对于人物心理的刻画,极其细腻和复杂,没有绝对的好人或坏人,每个人都带着自己无法言说的重量和挣扎。我时常会思考,那些被时间冲刷掉的细节,到底对现在产生了多大的影响?作者巧妙地利用了这种时间的碎片化结构,来暗示生命中那些无法挽回的遗憾和无法言明的宿命感,读完后让人久久不能平静,需要时间去整理思绪。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![黑莓文学·我们拥有的一切 [Everything We Keep] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12340210/5ae455c6N2f5baf6e.jpg)

![肯·福莱特悬疑经典:致命谎言 [Code to Zero] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12340251/5afd479aNe74a843e.jpg)