具体描述

内容简介

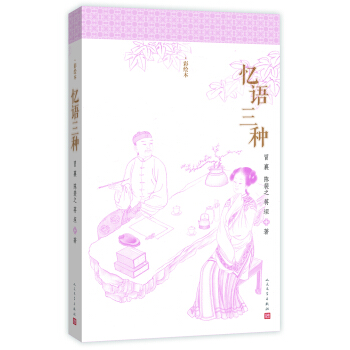

明清美文丛书收录《青泥莲花记》《忆语三种》《板桥杂记·续板桥杂记》《浮生六记》几种,都是以女性为主角:有追忆伉俪情笃,有悼亡爱侣音容,有记叙名妓风采,还有将古今奇女子的事迹汇于一编。在这些或长篇或短札,或明快或深情的文字中,各种女性的形象熠熠生辉,今天读来仍触动人心。本丛书选取优质的版本,加以简洁的注释,卷首还有来自学者、作家的导读与感悟,并有人物画家谭凤嬛女士为丛书绘制精美的工笔彩图,使书中的人物与场景更加生动直观地呈现出来。《忆语三种》由《影梅庵忆语》、《香畹楼忆语》、《秋灯琐忆》三篇忆语体长文组成。《影梅庵忆语》是明末清初冒襄记叙与爱妾董小宛的爱情生活的回忆散文,开忆语体文学先河。《香畹楼忆语》是清代诗人陈裴之为悼念其亡妾王子兰(即文中紫姬、紫湘)而作,收入其汇编家人亲友悼念紫湘的哀词题咏及其旧作《梦玉词》而成的《湘烟小录》一书中。《秋灯琐忆》是清人蒋坦叙述与爱妻秋芙(关锳)生活琐事的散文,文辞优美,传情真切。

目录

谁忆当年翠黛颦 文珍 〇〇一影梅庵忆语 冒襄 〇〇一

跋 杨复吉 〇四八

香畹楼忆语 陈裴之 〇四九

附录 紫姬哀词并序 汪端 一〇二

秋灯琐忆 蒋坦 一〇五

序 魏滋伯 一〇七

精彩书摘

《影梅庵忆语》选段:姬(即董小宛,名白,字小宛,号青莲,苏州人,因家道中落生活贫困而沦落青楼,名隶南京教坊司乐籍,与柳如是、陈圆圆、李香君等同列“秦淮八艳”,后嫁与冒襄为妾)之衣饰尽失于患难(指明末兵乱中,冒襄携家人避难),归来淡足(恬淡知足),不置一物。戊子(清顺治五年,1648年)七夕,看天上流霞,忽欲以黄跳脱(手镯、腕钏类的首饰)摹之,命余书“乞巧”二字,无以属对,姬云:“曩(从前)于黄山巨室,见覆祥云真宣炉,款式佳绝,请以‘覆祥’对‘乞巧’。”镌摹颇妙。越一岁,钏忽中断,复为之,恰七月也,余易书(重新书写)“比翼”“连理”。姬临终时,自顶至踵(从头到脚),不用一金珠纨绮,独留跳脱不去手,以余勒书故。长生私语(白居易《长恨歌》:“七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。”即指七夕之夜,唐明皇与杨贵妃曾在长生殿窃窃情话。作者在董小宛手镯上书写的“比翼”“连理”与此诗暗合),乃太真(杨贵妃曾入道观,号“太真”)死后,凭洪都客(《长恨歌》云:“悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。”洪都即鸿都,指长安,洪都客即为唐明皇招杨贵妃之魂的道士)述寄明皇者,当日何以率书,竟令《长恨》再谱也!

《香畹楼忆语》选段:

余朗玉山房瓶兰,先茁同心并蒂花一枝,允庄曰:“此国香之徵也。”(指兰花。语出《左传·宣公三年》:“以兰有国香,人服媚之如是。”亦用以赞誉人的风采、品行。)因为姬营新室,署曰“香畹楼”(古代面积单位。或以三十亩为一畹,或以十二亩为一畹,或以三十步为一畹,说法不一。《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”王逸注:“十二亩为畹。”这里是以生长兰花的园地喻指紫姬新居),字曰“畹君”。余因赋《国香词》曰:

悄指冰瓯,道绘来倩影,浣尽离愁。回身抱成双笑,竟体香收。拥髻《离骚》倦读,劝搴芳人下西洲。琴心逗眉语,叶样娉婷,花样温柔。比肩商略处,是兰金小篆,翠墨初钩。几番孤负,赢得薄幸红楼。紫凤娇衔楚佩,惹莲鸿、争妒双修(《小山词跋》云:“沈十二廉叔、陈十君宠家有莲、鸿、蘋、云,品清讴娱客……”这里以莲、鸿泛指歌女)。双修漫相妒,织锦移春,倚玉纫秋。

一时词场耆隽,如平阳太守、延陵学士、珠湖主人、桐月居士,皆有和作。畹君极赏余词,曰:“君特、叔夏(指南宋词人吴文英(约1212—约1272),字君特,号梦窗、觉翁,四明(今属浙江宁波)人。其词字句工丽、音律和谐,多用典故,词意晦涩。叔夏:南宋词人、词论家张炎(1248—1314后),字叔夏,号玉田、乐笑翁,临安(今浙江杭州)人。其词用字工巧,追求典雅,尤长于咏物。又从事词学研究,著有论词专著《词源》。这里紫姬以《国香词》媲美吴、张二人之作),此为兼美。”余素不工词,吹花嚼蕊,嗣作遂多。闺人请以“梦玉”名词,且笑曰:“桃李宗师,合让扫眉才子(指有文才的女子。扫眉,描画眉毛)矣。”

闺中之戏,恒以指上螺纹验人巧拙。俗有一螺巧之说,余左手食指,仅有一螺。紫姬归余匝月,坐绿梅窗下,对镜理妆,闺人姊妹,戏验其左手食指,亦仅一螺也。粉痕脂印,传以为奇。重闱(旧称父母或祖父母)闻之,笑曰:“此真可谓巧合矣!”

《秋灯琐忆》选段:

秋芙喜绘牡丹,而下笔颇自矜重。嗣从老友杨渚白游,活色生香,遂入南田之室(意指进入南田画之意境堂奥。南田,即恽寿平(1633—1690),号南田,清江苏武进人,工诗画。创花卉画中的“没骨”法)。时同人中寓余草堂及晨夕过从者,有钱文涛、费子苕、严文樵、焦仲梅诸人(此句中“诸人”,均是蒋坦交情很深的朋友),品叶评花,弥日不倦。既而钱去杨死,焦、严诸人各归故乡。秋芙亦以盐米(代指家庭饮食之事)事烦,弃置笔墨。惟馀纨扇一枚,犹为诸人合画之笔,精神意态,不减当年,暇日观之,不胜宾朋零落之感。

桃花为风雨所摧,零落池上,秋芙拾花瓣砌字,作《谒金门》词云:“春过半,花命也如春短。一夜落红吹渐满,风狂春不管。”“春”字未成,而东风骤来,飘散满地,秋芙怅然。余曰:“此真个‘风狂春不管’矣!”相与一笑而罢。

……

前言/序言

谁忆当年翠黛颦(节选)文珍

忆语三篇,看了整整一月。三篇皆为情语,其实并不难读;抑或是现代生活离这样幽微深细的情感太远,反复读来,不是文章,竟是三段延绵不绝的丝麻牵扯:资料读得愈多,愈觉难下笔;下笔一难,则愈发多读,资料牵扯无尽,来回往复,耗时久矣。

譬如读《秋灯琐忆》,不能不重读一遍《浮生六记》——诚如林语堂所言,秋芙和芸娘花开并蒂,怎忍单表一枝;看《影梅庵忆语》,则一发把钱谦益和柳如是、龚鼎孳和顾横波、侯方域和李香君,乃至于马湘兰、陈圆圆的小传都读了个遍。秦淮八艳,风情各异,柳如是扬眉亮烈,殉夫以终;顾横波封至诰命,位极显赫;李香君哀感顽艳、马湘兰蕙质兰心、陈圆圆则传奇色彩最浓——《影梅庵忆语》里提及冒襄与董小宛相识不久即遇陈圆圆,用了四字考语:“欲仙欲死”。一生见名妓无数,所见女子皆愿为之妾,名冠四大公子之首的冒襄会在专悼董小宛的忆语里突然荡开这样一处闲笔,到了暮年犹对友人感慨“蕙心纨质,澹秀天然,生平所觏,则独有圆圆耳”,这样我便约略可以猜得,当年教吴三桂“冲冠一怒”、乃至于加快葬送大明王朝的这个“红颜”,颜究竟是如何红法。再说《香畹楼忆语》。这是这三篇中我最不喜者,全文为忆而忆,雕文凿字,大量夹带陈小云自家得意诗文——纵然如此,却也引得我看了其妻汪端的小传和留世诗文。这或许是我的痴念:我总以为,不知陈圆圆或顾横波,便不可知董小宛,正如不识侯方域和钱谦益,断难从字里行间看到一个真的冒辟疆;不知汪端,光看一篇陈小云风流自赏的《香畹楼忆语》,无可解紫湘嫁入豪门两年而逝的寂寞;而若想真体会秋芙的可爱,不与芸娘的天真烂漫相互比对,“照花前后镜,花面交相映”,则怎能“云日相辉映,空水共澄鲜”。他们是彼此际遇转折的镜像,也是彼此时代的注解。

其一花事成尘尘犹艳:试解《影梅庵忆语》

“见了他,她变得很低很低,低到尘埃里,但她心里是欢喜的,从尘埃里开出花来。”

这句著名的情话出自民国临水照花人张爱玲之口,却也正可以形容一代名妓董小宛与明末名士冒辟疆的初遇。冒辟疆说她嫁给自己,是“骤出万顷火云,得憩清凉界”。一半是以“救风尘”之举抵消了董小宛对自己的一往深情,一半也是风流自赏,据说其人“所举凡女子见之,有不乐为贵人妇,愿为夫子妾者无数”,且冒氏一生的确妻妾成群,但这都是后话了。

当时风华正茂的冒公子正忙着青楼薄幸名存,每日穿花蝴蝶一般往来花丛,猎艳对象尚有与小宛齐名的沙姬、杨姬。但所谓“颉颃者”,恐怕只是冒氏始终不得见小宛的酸葡萄语。当时小宛艳名正重,等闲难会。从这个“予日游两生间,独咫尺不见姬”里,仿佛可以嗅到一丝酸意:你名气大,恩客多,我偏不去会你。然而好奇心总是有的,终于一日,冒襄兴之偶至,“重往冀一见”——这个“重”字用得微妙,恐怕已是多次访而不遇了——然而皇天不负苦心人,这次终于见着了,今日小宛“薄醉未醒”,故“幸在舍”。冒襄第一次见她自然是惊艳,却也不满她的“懒慢不交一语”,没待多久便以“惜其倦”为由告辞。己卯之夏初会,庚辰年的夏天重又想到小宛,“留滞影园,欲过访姬。客从吴门来,知姬去西子湖,兼往游黄山白岳,遂不果行。”则已是第二年的事了。显然在冒氏笔下,他们的初遇诚非一见钟情,难抛舍。

然而我常设想小宛那一方第一次见到冒辟疆的情形。当时名妓以与名士相交为荣,在她,也许知冒襄盛名久矣,但阴差阳错,总未见着。好容易见上了,却是自己未饰妆容的醉态。她在欢场,酒量自幼锻炼,应该不会太小,况且又是“薄醉”,初次见面却不发一言,也许不是冒襄所谓的“懒慢”,竟是惊羞难当。这样或许可以解释她第二次见到他时猛然爆发的炽烈情感。

第二次相遇,已经是三年后的事了。董小宛解释说为什么对冒襄仍然有印象,是因为自己的母亲一直在背后夸奖他“奇秀”,怪她当时醉了没有把他留住。不管此语真假,反正她懊悔了三年是真的,而冒襄所谓“三年积念”的可信度却不高。在这三年里,他已经邂逅了让他“欲仙欲死”的陈圆圆,并且也因为“急严亲患难,负一女子无憾也”的理由对陈始乱而终弃,给了陈圆圆一场从良希望,却又最终任由她被豪强掳去。关于这一切,已经厌倦了歌管楼台且身患重病的董小宛自然无从得知。她只是欢喜莫名,完全不顾女子羞怯地对这个已经思念了三年的才子表白:“我十有八日寝食俱废,沉沉若梦,惊魂不安。今一见君,便觉神怡气王(通‘旺’)。”

……

其二哀荣难慰芳魂断——读罢《香畹楼忆语》

所谓《香畹楼忆语》也者,沿袭《影梅庵忆语》旧例,并是诸多“忆语体”仿作之中的佼佼者,这大体是公认无疑的了。然而细较两者,区别仍是甚大。

第一也是最显然者,陈裴之写作《香畹楼忆语》时与《影梅庵忆语》的成文年代已相隔逾百年,整个社会男尊女卑的人文风气有所进步,而陈性情的缠绵悱恻,与冒辟疆的刚强冷酷也有本质区别。因此冒襄怀念董小宛,情到深处情转薄,通篇哀而不伤,乐而不淫,虽然风流,不以风流教主自诩,对董小宛一直有居高临下的姿态;而陈裴之悼王紫湘,则唯恐不够哀感顽艳,通篇皆笼罩在人为制造的伤情别绪中。

再说写作风格。陈裴之的一往深情或胜于冒辟疆,但论及文章本身,《影梅庵忆语》显然更胜一筹,以抒发性灵为主,为文行云流水,当行者行,当止者止,并无过度渲染之嫌;而《香畹楼忆语》则更刻意为文,征引诗词无数,文体杂糅到了不胜其烦的地步。说得刻薄些,似正应了《红楼梦》里“满纸潘安、子建、西子、文君,不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来”,叙事的意味大大弱于抒情的冲动,而抒情之外偶然透露的女主角真实处境,却是伤心惨目,令人不忍卒读。如紫姬一心想要趁丈夫留京的机会给生母扫墓,既沦为烟花,自感伤身世,将扫墓一事看得无比之重,甚至有“堂上命妾侍行,得副夙怀,虽死无憾”的恳求,却被陈裴之一句“不祥”敷衍带过,后又因公公逝世、举家南迁终于扫墓不得。这未尝不是父慈子孝妻贤表面下的伤心别调,如此卑微的愿望,于她却终是奢望,而不久病后,更再不做随夫侍行之望——这一层后面还要另文详说。

又如紫姬回家休养时,与丈夫陈裴之、大妇汪端诗笺往来的诗作。裴之引友人语自夸“此二百二十四字,是君家三人泪珠凝结而成者。始知《别赋》《恨赋》,未是伤心透骨之作”,而紫姬当时尚未不治,如此为赋新词强说愁,陈裴之此刻却又丝毫不觉“不祥”,对比先前,岂非讽刺。

中间又突然插入作者旧撰《秦淮画舫录·序》来,夸口“余取次花丛,屡为摩登所摄”——所谓摩登,也即是其他烟花美人,又借旁人之口赞己“兄生平佳遇虽多,然皆申礼防以自持,不肯稍涉苟且轻薄之行。今得紫君,天之报兄者以至矣”以自圆其说,而何以做这一篇序,却是刻意要为紫姬争得秦淮艳名之首。他的最高理想竟是“安得金屋千万间,大庇天下美人皆欢颜”,其趣味也自庸俗无聊。而风流自赏怡然自得的程度,似较当年的冒辟疆更甚。

综上种种,大概是我不喜欢《香畹楼忆语》的主要原因。再深究之,或许女主人公的可爱程度,也影响了我的判断。

紫姬俨然就是百年之后又一个董小宛,这一点在陈裴之好友蕙绸为他的《梦玉词》序中亦点明:“闻紫姬初归君时,秦淮诸女郎,皆激扬叹羡,以姬得所归,为之喜极泪下,如董青莲故事。”诚如上文所忧,小宛果然成了立志从良的妓女楷模,而紫姬则是崇拜偶像的粉丝,一言一行亦步亦趋。她们确皆如花似玉,富有才名;但最大的区别,却在于挑选爱人的眼光。董姬爱慕的冒辟疆,除了两人感情的不平等外,诚然还是翩翩浊世佳公子,慷慨好义,全节以终;而百年后清朝时局已安,陈裴之的格局则要小得多了,充其量只是个还算清廉的好官。他以文名自赏,却终不免流入酸腐一格;面对这样才不甚高的爱人,紫湘待他仍如董小宛待冒襄一般恭谨,甚至有过之无不及,曲意承欢,终于得到了全家认同,甚至大妇欢心——而陈的正室汪端,大概是这个故事里面最富有意味却隐而不现的部分了。

汪端也者,字允庄,号小韫,钱塘(今浙江杭州)人,幼即能诗,熟于史事典故,喜高启、吴伟业诗。选明诗二集,有《自然好学斋诗钞》。就是这样一个才高八斗的清代著名女诗人,正是湖北候补同知陈裴之,也即香畹楼主人陈小云的妻子、紫湘侍奉的大妇。紫湘死后,汪端亦曾为她“有哀词”。篇中录入她的事迹有一处很有意思:陈裴之纵横花丛,常被妓者纠缠爱慕,特意写了一篇词谢绝之,里面有“只怕惹、情多恨多。叶叶花花,鹣鹣鲽鲽,此愿难么”等语,汪端看后便批注道:又风流又道学,不沾惹也不拒绝,真是纵横花丛的无上妙法。这个“道学”用得精准,好比现在说男人的“三不”法则:不主动,不拒绝,不负责。而紫姬听了,却不禁触动身世,为众妓者告白道:流落风尘已足伤心可怜,如果夫君能够一一慰藉,也是好的呀。——她倒没想到如果裴之再行纳妾会对自己造成的影响。比之汪端的明褒实贬,紫姬是真天真,真单纯,真无心机。

……

其三细意点滴到天明:掩卷《秋灯琐忆》

忆语三篇,我独爱此篇。林语堂说《浮生六记》里的芸娘和这一篇里的秋芙,是古代中国最可爱的两个女子,照我看来,的确各有千秋。芸娘天真娇痴,尽情恣意,一生为憨直所误;而秋芙慧黠聪敏,蕙质兰心,却是古代少有完美的女子。看《秋灯琐忆》,虽然作者蒋坦并非高士,主人公秋芙也非名妓,其中的风流缱绻、古雅蕴藉,不输《影梅庵忆语》里的冒襄和董小宛;而鹣鲽情深、夫妻同心,更压倒《香畹楼忆语》表面的一团和气。

如果说陈裴之无法超越他所在的环境,那么老秀才蒋坦却真正是贾宝玉式的人物,他说秋芙辩才远胜自己十倍,让人看了好不眼熟,俨然大有“女儿是水做的骨肉,见了男人便觉浊臭逼人”之态。他对秋芙的欣赏爱慕,也颇有贾宝玉在林黛玉、薛宝钗才学面前自惭形秽的神情。在那样一个男尊女卑的时代,能有如此见识,殊为难得。仅此一点,即使他终身未曾出仕,出身也非贵胄,才学较之冒襄、裴之等人来说也不过平平,但对于秋芙而言,她生平之福,却远胜小宛、紫湘。所谓相濡以沫、情深意笃、夫唱妇随、鸳鸯于飞……一切美好的夫妻考语,在他们身上都用得上;而志趣清逸,超尘脱俗,更是与众不同。

《秋灯琐忆》不是从初遇开始写的。新婚之日,“欢笑弥畅”,两人坐在床边聊儿时一起嬉戏的往事,从小青梅竹马,第一次见面是什么时候,大概早已记不清了。——这一点也和《浮生六记》里的沈复和芸娘经历相似。从小认识,知根知底,大概容易有比较深刻的感情。

多年以后的蒋坦清楚记得,那天秋芙梳的是堕马髻,穿的是红纱衣,当年情态,历历在目。两个人联句作诗,房间里充满素馨花的香气,而蚊帐内外的蚊虫嘤嘤,仿佛都还在耳边;那一天他一定是非常快乐的,从这样平淡的语句里都能够感知他恬静的、漫溢的喜悦。不需要天雷勾动地火,不需要三生石上注定,更不需才子佳人万众瞩目,他和她都是寻常男女,求只求细水长流的福分。

因是“琐忆”,作者也便不管结构章法,随意为文。写文时大概适值秋芙归宁,回娘家看望父母了。一别三十五天,思念不已,于是方得此文缘起。三十五日,日日掐指,最平淡不过的数目字,却泄露了一段鹣鲽深情,他想她在家姐妹众多,“兴亦不浅,亦忆夜深有人尚徘徊风露下否?”

如此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。其实并不是生离死别,只是一个月左右的小别而已;古代多见闺怨诗,如此“夫怨”,却是弥足珍贵,罕如珠宝的。

因妻远行,家中岑寂,他又想起一桩小事来。她的琴技是他教的,不但教习,发现她病后疏于指法,还着急地督促她复习。有一天她弹啊弹,突然弹断了第五根弦,大概因为五的数字主火,很快听丫鬟报说不小心烧着了帷幔。这样细小琐碎的事体,本来不值一提;因为和她有关,仿佛也特别地富有情味起来。

……

更感人的则在结尾。那时的他们结婚十年以上,都已经年近中年了,两人身体都不大好,时常互相照顾劳累。蒋坦名利心淡,一直也没有考中举人,一次将至考场却发起病来,被仆从抬回。至此他已不以科举为念,“惟念亲亡未葬,弟长未婚”,但一家人住在杭州乡下,负郭数顷田,也“足可耕食”。这样与世无争的时光里,有一天他突然平静地对秋芙说:“数年而后,当与秋芙结庐华坞河渚间,夕梵晨钟,忏除慧业。花开之日,当并见弥陀,听无生之法。即或再堕人天,亦愿世世永为夫妇。明日为如来涅槃日,当持此誓,证明佛前。”

这真是我听过最美丽的誓言之一。他的意思是说,学了这么多年佛了,人世苦多,当然日后不希望重回六道。可是如果是和你做夫妻,让我再重头来过也愿意,生生世世也不厌倦。若是一个活在兴头上的人,又或者是两情相洽正在情浓处,有这样的海誓山盟一点也不奇怪。可是他和她已经在一起这么多年了,依旧立此重誓,偏又用最平淡的语气,仿佛是说一件最理所当然的事。天下善男子,善女人,对彼此的爱念不能够比这个更深厚了。而当今世间平凡女子如我辈,也当真要无可避免地羡妒起来,并不禁要问秋芙:如此之福,你知之一二否?

一问一答之间,我仿佛看到数百年前那个巧笑倩兮的女子秋芙,穿着蒋坦手绘的绿梅画衣,“翠袖凭栏,鬓边蝴蝶,犹栩栩然不知东风之既去也”。因这个故事过于真实而且美好了,这一刻,凝神专注的蝴蝶是我们——入了戏的读书人。

用户评价

这本《明清美文:忆语三种》实在是一本让人爱不释手的佳作。初翻开,就被那古朴典雅的封面设计所吸引,仿佛穿越了时空的阻隔,回到了那个风雅的年代。书页的质感也极佳,散发着淡淡的墨香,让人在阅读之前就心生敬意。我尤其喜欢书中那些细致入微的描写,无论是对人物情感的刻画,还是对景物风光的描绘,都充满了诗意和哲理。作者仿佛一位技艺精湛的画家,用文字勾勒出一幅幅生动的画面,让读者身临其境,感同身受。读着那些婉转细腻的笔触,我仿佛能听到古人的低语,感受到他们内心的喜怒哀乐。书中的语言凝练而优美,字里行间都透露着一种淡淡的忧伤和深深的眷恋,让人在沉浸其中时,不禁也随之品味起人生的百态。它不是那种哗众取宠、追求表面热闹的作品,而是沉静内敛,却又直抵人心。每次合上书本,总会有一种意犹未尽的感觉,仿佛刚刚经历了一场心灵的洗礼,对生活有了更深刻的理解和感悟。这本书更像是一位知心的老友,在你需要的时候,静静地陪伴,给你带来慰藉和启迪。

评分《明清美文:忆语三种》是一本让我惊艳的作品。我原本对明清散文了解不多,但这本书的出现,彻底改变了我对那个时代的文学印象。它的语言风格既有古文的典雅,又不失现代读者的接受度,可以说是雅俗共赏。作者在处理人物情感方面,尤其令人称道。那些细腻的描摹,仿佛一把钝刀子,一点点地割开了人物内心的最深处,让人能够清晰地感受到他们的挣扎、他们的无奈,以及他们内心深处的柔软。更让我觉得难能可贵的是,书中对社会风貌的描绘也十分到位,既有宏大的时代背景,也有鲜活的生活细节,将那个时代的剪影一一呈现在读者面前。读这本书,我不仅沉浸在文字的美感中,更在不知不觉中,对那个时代有了更立体、更鲜活的认识。它不是枯燥的历史教材,而是充满人情味的生动画卷。每一次阅读,都像是与古人进行一场跨越时空的对话,在他们的故事里,看到自己的影子,获得共鸣。

评分这本《明清美文:忆语三种》带给我的阅读体验,堪称是一次绝妙的文学漫步。作者的文字功底毋庸置疑,字句之间流淌着一种温润而坚韧的力量。它不是那种直白铺陈的叙事,而是通过层层递进的意象和隐喻,将复杂的情感和深刻的思考巧妙地揉合在一起。我特别欣赏它在叙事上的留白,给了读者广阔的想象空间去填补和解读。那些看似不经意的细节,却往往蕴含着作者深厚的功力,能够瞬间勾勒出人物的性格,或是营造出某种独特的气氛。读这本书,需要一颗沉静的心,去细细品味那些字句背后隐藏的深意。它不像一些快餐式读物那样,读完就忘,而是会在你的脑海中留下深刻的印记,让你反复回味。我常常在读到某个触动人心的段落时,停下来,默默地思考,甚至会拿出纸笔,记录下自己的感受。这本书就像是一坛陈年的老酒,越品越有滋味,越久越能体会其中的醇厚。它也像是一扇窗户,让我得以窥见那个遥远而迷人的时代,以及生活在其中的人们,他们的喜怒哀乐,他们的智慧与无奈。

评分这是一本让我感到非常充实和满足的阅读体验。从第一页开始,《明清美文:忆语三种》就以其独特的韵味吸引了我。作者的文字,不是那种堆砌辞藻的华丽,而是充满了生命力和感染力。他能够将日常琐事写得引人入胜,将朴素的情感刻画得入木三分。我尤其喜欢书中对时间流逝的描绘,那种淡淡的惆怅,又带着一丝对过往美好的眷恋,总是能轻易地勾起我的共鸣。每当我读到一些触及心灵的句子,我都会放慢速度,反复咀嚼,仿佛要将那些美好的字句深深地烙印在脑海里。这本书也让我看到了作者对生活细致入微的观察和深刻的体悟。那些看似不起眼的小细节,在他的笔下,却焕发出了别样的光彩,展现出深刻的哲理。它不追求惊心动魄的情节,而是以一种平缓而深沉的方式,触动读者内心最柔软的部分。读完这本书,总会有一种想要重新审视自己生活的冲动,去发现那些被忽略的美好。

评分《明清美文:忆语三种》无疑是一本值得反复品味的经典之作。作者的笔力深厚,文字驾驭能力极强,寥寥数语便能勾勒出鲜活的人物形象,营造出浓郁的时代氛围。我尤其欣赏书中对情感的细腻捕捉,那种淡淡的哀愁,那种对逝去时光的追忆,都恰到好处地表达出来,不会显得过于煽情,却能深深地打动人心。它不是那种让你一眼望到底的书,而是需要你慢慢去体会,去咀嚼,才能品出其中的真味。书中的叙事结构也很巧妙,看似零散的片段,却能串联起一种独特的情感脉络,让读者在阅读过程中,逐渐感受到一种深沉的力量。它让我看到了明清时期文人的精神世界,他们的学识、他们的情感、他们的对生活的热爱与无奈。每次阅读,都像是在与一位智慧的长者对话,他用他的经历和感悟,启发着我的思考,也让我对人生有了更深刻的理解。这本书就像是一杯清茶,初尝微苦,回味甘甜,越品越有味道。

评分好书,印刷精美,彩图多,可以收藏。

评分充着人文出版去的,外封皮包装精美,但我不太喜欢有外皮的,我喜欢封面直接是这样。那样娃就不会弄丢。呵呵。不错,唯美意境

评分很喜欢这本书,明清散文,哈哈哈哈

评分人民文学出版社的这套美文都不错的,从内容还是形式都设计的极和谐,有明清之际文人闲适生活的印象。

评分《浮生六记》是清朝长洲(今苏州)人沈复著于嘉庆十三年(1808年)的自传体散文。内容以作者夫妇生活为主线,描述了平凡而又充满情趣的居家生活和浪游各地的所见所闻。文字独抒性灵,不拘格套,以深情直率的笔调叙述了夫妻“闺房燕昵之情意,家庭米盐之琐屑”,写出了夫妻间至诚至爱。

评分啊,冒辟疆那看直男,便宜他了

评分这本书没看过,以前一直以为是郑板桥写的呢

评分弄得也太精致了,“不忍卒读”啊,哈哈

评分一部记录妓女事迹的专集,但内容并非常人所想的香艳动人,倒是以娼妓们所表现出来的节行和才华,作为本书的主要内容、、、、、、

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![杨红樱成长小说系列(五册套装) [小学三~六年级] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12189867/5a0e9468Nb1610aba.jpg)

![霍桑的希腊神话(套色版画插图本) [A Wonder Book and Tanglewood Tales] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12191979/59faeabaN6f0c7e12.jpg)