具体描述

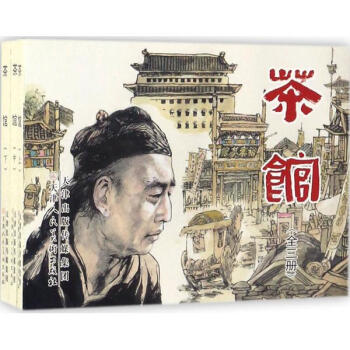

●《茶馆.中》

●《茶馆.下》

内容简介

连环画《茶馆(上中下)(精)》共三册,根据老舍先生的同名三幕话剧改编。故事发生在北京城一个茶馆里,这里人来人往,会聚了各色人物、三教九流,一个大茶馆就是一个小社会,将半个世纪的时间跨度,五十七个主、次人物形象高度浓缩在茶馆之中,展现了清末戊戌变法失败后、民国初年北洋军阀割据时期、国民党政权覆灭前夕三个时代的生活场景,概括了中国社会各阶层、数个势力的尖锐对立和冲突,揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运。《茶馆》是老舍先生的代表作,之前也有很多改编创作的各种形式的作品,包括连环画。此次陈一改编本书的原则,是在尽可能忠实原作的基础上,以连环画的形式呈现在广大读者以及连友面前,使读者在阅读戏剧作品时有全新的体验,也是对老舍先生的致敬。

用户评价

说实话,一开始抱着试试看的心态翻开这本,没想到竟收获了如此大的震撼。它的叙事节奏把握得恰到好处,张弛有度,不会让人感到拖沓或仓促。作者构建了一个极为逼真的微观世界,在这个空间里,权力、金钱、情感、道德的较量无声却激烈地进行着。我印象最深的是对命运无常的描绘,那种宿命感贯穿始终,让人在阅读的过程中不时地感到一丝凉意。它没有给出廉价的希望或圆满的结局,而是以一种近乎残酷的真实,展现了历史洪流下个体命运的渺小与无奈。这种深刻的哲学思辨隐藏在日常的对话和琐碎的生活场景之中,需要读者细细品味,才能领悟其真正的重量。每一次重读,都会有新的感悟,仿佛拨开了一层迷雾,看到了更深层次的寓意。这绝非那种可以一目十行速读的作品,它要求你沉下心来,与书中的世界进行一次深度的灵魂对话。

评分这本书的结构布局精巧得令人称奇,虽然看似是围绕一个固定的场所展开,但实际上却巧妙地串联起了不同社会阶层的命运线索。作者运用了大量的场景切换和对话推动情节,那些对话的艺术简直是教科书级别的典范——寥寥数语,信息量巨大,人物性格跃然纸上。我特别留意了那些沉默的时刻,那些未说出口的话语,往往比激烈的争吵更能揭示人物内心的波澜。它成功地捕捉到了人与人之间那种微妙的、难以言喻的隔阂与连接。看完后,我甚至开始想象如果我身处那个茶馆之中,会是怎样一副光景,会如何选择。这本书的厉害之处在于,它让你在阅读过程中,不知不觉地代入了批判性思考,它没有直接告诉你“这是对的”或“那是错的”,而是将所有的判断权交给了读者。这种开放性和包容性,使得这本书拥有了超越时代的长久生命力。

评分这本书真是让人欲罢不能,一打开就仿佛被拉进了那个特定的时代背景,那种老北京的市井气息扑面而来,每一个细节都处理得极其到位。作者的功力可见一斑,他没有采用那种宏大叙事的角度,而是聚焦于一个平凡的茶馆,通过这个小小的窗口,折射出整个社会错综复杂的人情世故和时代的变迁。那些形形色色的角色,个个鲜活得如同就坐在我身边的邻家老伯,他们的悲欢离合、他们的酸甜苦辣,都随着袅袅升起的茶香,一点一点地渗入读者的心底。我特别欣赏作者在人物刻画上的细腻,即便是看似不起眼的小人物,也有其深刻的内心世界和生存的挣扎。读完之后,我仿佛进行了一次深刻的社会观察,对那个特定历史时期的人们的生活状态有了更立体、更真切的感受。这本书的文字功底扎实,语言富有韵味,读起来朗朗上口,时不时还会冒出几句老北京的俚语,更添了几分地道的风味。它不仅仅是一部小说,更像是一部活生生的、记录了时代变迁的社会风俗画卷。

评分我必须承认,初读时我花了相当长的时间来适应作者那种略显疏离却又饱含深情的笔触。这种风格带来的质感非常独特,它像是隔着一层陈旧的玻璃纸看世界,一切都有些朦胧,但核心的轮廓却无比清晰。这种处理手法避免了传统叙事中的过度煽情,使得故事的力量更加内敛和持久。书中对于环境的渲染,尤其是对于光影、声音和气味的描写,达到了出神入化的地步,让你几乎可以闻到旧式烟草的味道和茶垢的陈旧气息。这种感官上的沉浸感,是很多现代小说难以企及的。它更像是一部经过精心打磨的舞台剧剧本,每一个走位、每一个停顿都充满了暗示和张力,即便没有华丽的辞藻堆砌,那种厚重的历史感和人性的复杂性也牢牢抓住了读者的注意力,让人读后久久不能平静。

评分这部作品最让我印象深刻的是它对“变”与“不变”的深刻探讨。在外部环境风云变幻的背景下,人性的某些底层逻辑似乎亘古不变——对生存的渴望,对尊严的维护,以及在弱肉强食的世界里挣扎求存的本能。作者没有刻意去美化或丑化任何一方,他只是冷静地记录下时代的碾压,以及个体在巨大压力下所展现出的韧性与妥协。这种客观的叙事态度,反而产生了更强的艺术感染力。与那些简单描绘美好或悲惨的作品不同,它提供的是一种复杂、多层次的现实样本,让你在阅读的同时,不断地进行着自我反思和价值权衡。这本书的价值,不在于它讲了一个多么曲折离奇的故事,而在于它精准地捕捉到了特定历史时期社会肌理的脉动,是一份值得被珍藏的文学档案。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有