具体描述

●空间,地点

●边框,纹样

●表面,媒材

●绘画空间,转喻

●诗意的空间,隐喻

●第1章 《韩熙载夜宴图》

●突破文本之圈

●画

●手卷

●窥探的目光

●第二章 内部空间与外部空间

●重屏

●仕女屏风

●幻觉与幻术

●第三章 内在世界与外在世界

●山水屏风

●内在世界与外在世界

●个性与陈规

●狂士的屏风

●部分目录

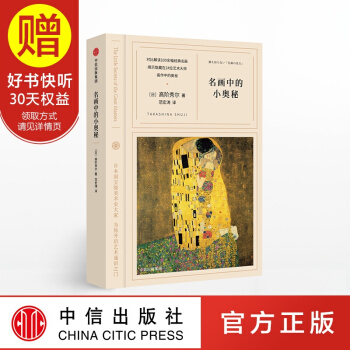

内容简介

本书从一个全新的角度来研究屏风与中国传统绘画的关系,文章中融合了历史文本、图像、考古、风格分析比较等多种方法,详细阐述文人画的微妙心理及审美情趣,抢先发售尝试把中国绘画既视为物质产品也看作图画再现,正是这两方面的交互合作与相互制约使得一张画生意盎然。这种新的研究方式打破了图像、实物和原境之间的界限,把美术史与物质文化研究联系起来。屏风可以是一件实物,一种艺术媒材,一个绘画母题,也可以是三者兼而有之,巫鸿对此进行了详尽的综合分析。通过多样的角色,屏风不仅给予中国画家无穷的契机来重新创造他们的艺术,同时也让本书作者有机会处理宽广的主题,包括肖像与图画叙事、语词与图像、感知与想象、山水画、性别、窥探欲、伪装、元绘画以及政治修辞等等。 (美)巫鸿(Wu Hung) 著;文丹 译 巫鸿(Wu Hung),有名美术史家、批评家、策展人,芝加哥大学教授。1963年考入中央美术学院美术史系学习。1972—1978年任职于故宫博物院书画组、金石组。1978年重返中央美术学院美术史系攻读硕士学位。1980—1987年就读于哈佛大学,获美术史与人类学双重博士学位。随即在哈佛大学美术史系任教,于1994年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学,执“斯德本特殊贡献教授”讲席。2002年建立东亚艺术研究中心并任主任,兼任该校斯玛特美术馆顾问策展人。2008年成为美国国家文理学院终身院士,并获美国美术家联合会美术史教学特殊贡献奖,成为首位获得这两项荣誉的大陆等

用户评价

说句实在话,这本书的阅读门槛是偏高的,它不迎合那些追求快速消遣的读者群体。它要求读者具备一定的耐心和对复杂叙事结构的容忍度。但对于那些真正热爱文学,渴望在文字中寻求深度交流的“硬核”读者来说,这绝对是一份无可替代的宝藏。它的魅力在于其内在的复杂性和丰富的留白,让你在合上书本后,依然感觉故事并未结束,那些人物的命运还在你脑海中继续演进。这种“未尽之感”是最高级的文学体验之一。我个人认为,这本书的价值,绝非短期内能够完全衡量,它更像是一个文学坐标,标志着作者在叙事技巧和思想深度上达到的新高度。如果你追求的是一场挑战自我认知边界的阅读冒险,那么,这部作品绝对不容错过。

评分我必须承认,这本书在语言的运用上,展现出一种近乎古典的韵味和现代的锐气相结合的独特风格。它不像许多当代小说那样追求直白的叙述,而是大量运用意象和隐喻,构建起一个复杂而迷人的符号系统。初读时,可能会觉得有些晦涩,需要放慢脚步,细细品味那些看似寻常却内含深意的词句。但一旦跟上了作者的节奏,你会发现那些看似绕口的表达,实则蕴含着巨大的信息量和情感张力。这种“需要被解码”的文本特性,极大地提升了阅读的参与感,每一次新的理解浮现,都伴随着一种豁然开朗的喜悦。而且,这本书的结构设计也颇为巧妙,它不是线性展开的,而是通过多重视角的切换和时间线的穿插,构建起一个多维度的叙事空间。这种非线性的叙述,如同在迷宫中探险,每一次转折都可能导向新的发现,使得读者必须主动去构建和拼凑故事的全貌,这种智力上的挑战,是它区别于其他作品的关键所在。

评分这部书的构思之精巧,情节之跌宕,着实令人叹为观止。作者对人物内心的挖掘达到了一个令人惊叹的深度,每一个角色的动机、挣扎,都被描绘得淋漓尽致,仿佛他们就活在我们的身边,呼吸着同样的空气。特别是主人公在面对巨大困境时的那种隐忍与爆发,那种在绝境中寻找一线生机的坚韧,读来让人热血沸腾,同时也为他的命运感到深深的揪心。叙事节奏的把握也十分到位,时而舒缓细腻,描摹景物与心境的交融,时而陡然紧张,将读者瞬间拉入高潮的漩涡,这种张弛有度的叙事手法,让整部作品的阅读体验充满了层次感和丰富性。我几乎能感受到作者在每一个遣词造句上的斟酌与推敲,文字的画面感极强,那些描绘的场景,无论是宏大的历史背景还是细微的日常瞬间,都仿佛触手可及,留下了深刻的烙印。整本书读下来,不仅仅是阅读了一个故事,更像是一次深刻的心灵洗礼和思想碰撞,引人深思良久。

评分这本书的配乐和画面感,我指的是文字所营造出的氛围,简直可以拿去拍电影了。作者对于环境的描绘,细致入微,仿佛能闻到雨后泥土的气息,能感受到冬日里寒风的凛冽。尤其是一些关于特定历史时期或者异域风情的场景描绘,考据之严谨,笔触之生动,让人不得不佩服作者深厚的文化底蕴和扎实的田野调查功底。这些环境描写并非仅仅是背景板,它们是与人物命运紧密交织的有机组成部分,环境的变化往往预示着人物心境的转折或者事件的突变。阅读过程中,我时常需要停下来,不是因为情节太复杂,而是因为眼前的文字太过精美,需要时间去细细咀嚼那些被精心雕琢的句子结构和词语搭配。可以说,这本书的文笔本身就是一种享受,它将叙事艺术提升到了一个相当高的审美高度。

评分从主题思想上来看,这本书探讨的议题相当宏大且富有哲学思辨的色彩。它似乎在不着痕迹地拷问着“真实”与“虚妄”的界限,探讨在时代洪流面前,个体存在的意义与价值何在。书中的一些哲理性的对话和独白,写得极其深刻,直击人性的核心弱点与光辉面。我特别欣赏作者没有简单地给出标准答案,而是将所有的可能性都摊开来,任由读者自行去辩驳和选择。这种开放性的处理方式,使得这本书的生命力得以延长,每一次重读,可能都会因为自身阅历的增长而产生新的领悟。它不是那种读完就束之高阁的“快餐文学”,而更像是一坛需要时间来酝酿的陈酿,其醇厚的味道需要细细品味才能体会完全。它强迫你跳出固有的思维框架,去审视那些习以为常的观念,这无疑是对读者心智的一次有力叩问。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有