具体描述

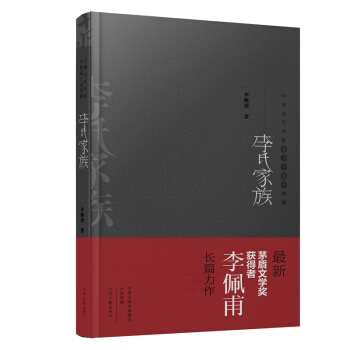

编辑推荐

1.原本贾平凹·长篇小说系列,部分手稿版与成书的相应映衬,韵味浓厚。2.《原本贾平凹·长篇小说系列:浮躁》是贾平凹一经出版即引起巨大轰动,奠定了贾平凹在文坛的实力派地位。是一部经典之作。

3.《原本贾平凹·长篇小说系列:浮躁》曾获美国美孚飞马文学奖。

内容简介

《原本贾平凹·长篇小说系列:浮躁》写了一条河上的故事。以20世纪80年代中国农村在改革开放的大潮中所发生的深刻变化为背景,主人公金狗经历了务农、参军、复员回乡、考上州报记者、辞职跑州河运输等几个人生的大起落,以及和小水之间渴求而不可得的感情纠葛,商州的芸芸具象随着他的生活际遇渐次展开。《原本贾平凹·长篇小说系列:浮躁》获第八届美国美孚飞马文学奖。

作者简介

贾平凹,陕西作家协会主席、中国书法协会会员、当代文坛屈指可数的文学大家和文学奇才,当代中国富有创造精神和广泛影响的世界级作家。被誉为文学“鬼才”。出生于陕西南部的丹凤县棣花村。父亲是乡村教师,母亲是农民。“文化大革命”中,家庭遭受毁灭性摧残,沦为“可教子女”。一九七二年以偶然的机遇,进入西北大学学习汉语言文学。此后,一直生活在西安,从事文学编辑兼写作。出版的主要作品:《废都》《白夜》《高老庄》《怀念狼》《病相报告》《秦腔》《高兴》《我是农民》《妊娠》《土门》《商州》《浮躁》等。以英、法、德、俄、日、韩、越等文字翻译出版了二十余种版本。曾多次获全国文学奖及美国美孚飞马文学奖、法国费米那文学奖、法兰西文学艺术荣誉奖等国际大奖。精彩书摘

州河流至两岔镇,两岸多山,山曲水亦曲,曲到极处,便窝出了一块不大不小的盆地。镇街在河的北岸,长虫的尻子,没深没浅地,长,且七折八折全乱了规矩。屋舍皆高瘦,却讲究黑漆门面,吊两柄铁打的门环,二道接檐,滚槽瓦当,脊顶耸起白灰勾勒而两角斜斜飞翘,俨然是翼于水上的形势。沿山的那面街房,后墙就蹬在石坎上,低于前墙一丈两丈,甚至就没有了墙,门是嵌在石壁上凿穴而居的,那铁爪草、爬壁藤就缘门脑繁衍,如同雕饰。山崖的某一处,清水沁出,聚坑为潭,镇民们就以打通节关的长竹接流,直穿墙到达锅上,用时将竹竿向里捅捅,不用则抽抽,是山地用自来水最早的地方。背河的这面街房,却故意不连贯,三家五家了隔有一巷,黑幽幽的,将一阶石级直垂河边,日里月里水的波光闪现其上,恍忽间如是铁的环链。在街上走,州河就时显时断,景随步移,如看连环画一样使任何生人来这里都留下无限的新鲜。漫不经心地从一个小巷透视,便显而易见河南岸的不静岗。岗上有寺塔,不可无一,不可有二,直上而成高,三户五户人家错落左右,每一户人家左是一片竹林,右是苍榆,门前有粗壮的木头栽起的篱笆,篱笆上生就无数的木耳,家来宾客了,便用铲子随铲随洗入锅煎炒,屋后则是层层叠叠的墓堆,白灰搪着墓楼,日影里白得生硬,这便是这户人家的列宗列祖了。岗下是一条沟,涌着竹、柳、杨、榆、青�h梧桐的绿,深而不可叵测,神秘得你不知道那里边的世界。但看得见绿阴之中,浮现着隐约的屋顶,是三角的是长方的是斜面的是一组不则不规的几何图形。鸡犬在其间鸣叫,炊烟在那里细长,这就是仙游川,州河上下最大的一处村落。但它的出口却小得出奇,相对的两个石崖,夹出一个石台,直上直下,挂一帘水,终日里风扯得匀匀的,你说是纱也好,你说是雾也好,总是亮亮的,白!州河上的阴阳师戴着一副石头镜揣着一个罗盘,踏勘了方圆百十里地面,后来曾说:仙游川沟口两个石崖,左是青龙,右是白虎,中间石台为门槛;本来是出天子的地方,只可惜处在河南不在河北,若在河北面南那就是“圣地”无疑了。阴阳师的学说或许是对的或许是不对,但仙游川的不同凡响,却是每一个人能感觉到的,他们崇拜着沟口的两个石崖,谁也不敢动那上面的一草一石,以致是野枣刺也长得粗若一握了。静夜子时,墨气沉重,远远的沟脑处的巫岭主峰似乎一直移压河面,流水也黏糊一片,那两个石崖之间的石台上就要常出现两团红光。这是灯笼,忽高忽低往复游动如磷火,前呼一声“回来了——”后应一声“回来了——”招领魂魄,乞求幸运,声声森然可惧。接着就是狗咬,声巨如豹地,彼起此伏,久而不息。这其实不是狗咬,是山上的一种鸟叫;州河上下千百里,这鸟叫“看山狗”,别的地方没有,单这儿有,便被视若熊猫一样珍贵又比熊猫神圣,作各种图案画在门脑上,屋脊上,“天地神君亲”牌位的左右。一听见“看山狗”叫,河畔的白腊蒿丛里就横出一条船。韩文举醉卧着,看见岸上歪过来的一株柳上,一瓣黄月朦胧,柳枝上的两只斑鸠似睡未睡亦在蒙眬。那双手就窸窣而动,咣啷啷在船板上将六枚铜钱一溜儿撒开;火柴划亮,三枚“宝通”朝上。恰火柴又灭了,又划一根,翻开的是一本线装古书,烂得没头没尾;寻一页看了,脑袋放沉,酒臭气中咕哝一句:“今年又要旱了!”

旱是这里特点。天底下的事就是这般怪:天有阴有晴,月有盈有亏,偏不给你囫囵囵的万事圆满;两岔镇方圆的人守着州河万斛的水,多少年里田地总是旱。夏天里,眼瞧着巫岭云没其顶,太阳仍是个火刺猬,蜇得天红地赤,人看一眼眼也蜇疼;十多里外的别的地方都下得汪汪稀汤了,这里就是瞪白眼,“白雨隔犁沟”,就把两岔镇隔得绝情!

不静岗的寺里少不得有了给神灯送油的人,送得多,灯碗里点不了,和尚就拿去炒菜,吃得平日吐口唾沫也有油花。间或这和尚也到船上来,和韩文举喝酒,喝到醉时竟一脸高古,满身神态,口诵谁也听不懂的经文,爬至河边一巨石尖上枯坐如木,一夜保持平衡未有坠下。

这一晚韩文举在船上又喝了酒,于“看山狗”叫声中醒来观了天象,卜了钱卦,知道天还要早,遂昏昏又复醉去,恍忽间却见一老人冉冉而至,身长五尺,须鬓苍苍,腰系松宽皂绦,手执曲木之杖。便大惊,问其何人?那老人回答:“吾上通天机,下察地理,管人间寿命长短,富贵贫穷,若有人诵经念佛,获福无量,若是不信,病疾死亡,官灾牢狱,盗贼相侵,六畜损伤,宅舍不宁,迷梦颠倒,所求不遂,财帛耗散,鬼魅妖精,四处作祟……”韩文举顿时匍匐在下,叫道:“你是土地神老?!”那老人却倏然而逝。韩文举也随之酒醒,想起村人多在寺里烧香送油,却一直冷落了仙游川村后的那座小土地庙,土地神于是来提醒他吗?便爬起来弃船而去,直脚到了不静岗上的画匠家,他要嘱咐画匠明日一早就粉饰土地庙。但是,画匠已经睡下了,他手才触到黑漆大门的门环时,突然酒劲又复作,浑身稀软如泥,倒在台阶之上,昏沉直到天明。

土地庙复修起来,与不静岗寺里一样香火红盛,且韩文举一朋人又差不多用墨针在胸前饰了“看山狗”山鸟的图形,两岔镇的旱情依然没有根治,一年一年,越发贫穷,镇上好几家到了年纪的女子就外嫁给远远的外地了,发誓不给这地方的某男人做老婆过糟心光景。

……

前言/序言

老实说,这部作品我写了好长时间,先作废过十五万字,后又翻来覆去过三四遍,它让我吃了许多苦,倾注了我许多心血,我曾写到中卷的时候不止一次地窃笑:写《浮躁》,作者亦浮躁呀!但也就在写作的过程中,我由朦朦胧胧而渐渐清晰地悟到这一部作品将是我三十四岁之前的最大一部也是最后一部作品了,我再也不可能还要以这种框架来构写我的作品了。换句话说,这种流行的似乎严格的写实方法对我来讲将有些不那么适宜,甚至大有了那么一种束缚。一位画家曾经对我评述过他自己的画:他力图追求一种简洁的风格,但他现在却必须将画面搞得很繁很实,在用减法之前而大用加法。我恐怕也是如此,必须先写完这部作品了,因为我的哲学意识太差,生活底气不足,技巧更是生涩,我必要先踏着别人的路子走,虽然这条路上已有成百上千的优秀作家将其了不起的作品放在了我的面前。于是,我是认真来写这部作品的,企图使它更多混茫,更多蕴藉,以总结我以前的创作,且更有一层意义是有意识在这一部作品里修我的性和练我的笔,扼制在写到一半时之所以心态浮躁正是想当文学家这个作祟的鬼欲望,而冲和、宽缓。可以说,我在战胜这部作品的同时也战胜了我。

我之所以要写这些话,作出一种不伦不类的可怜又近乎可耻的说明,因为我真有一种预感,自信我下一部作品可能会写好,可能全然不再是这部作品的模样。一个时代有一个时代的作品,我应该为其而努力。现在不是产生绝对权威的时候,政治上不可能再出现毛泽东,文学上也不可能再会有托尔斯泰了。中西的文化深层结构都在发生着各自的裂变,怎样写这个令人振奋又令人痛苦的裂变过程,我觉得这其中极有魅力,尤其作为中国的作家怎样把握自己民族文化的裂变,又如何在形式上不以西方人的那种焦点透视法而运用中国画的散点透视法来进行,那将是多有趣的试验!有趣才诱人着迷,劳作而心态平和,这才使我大了胆子想很快结束这部作品的工作去干一种自感受活的事。

我欣赏这样一段话:艺术家最高的目标在于表现他对人间宇宙的感应,发掘最动人的情趣,在存在之上建构他的意象世界。硬的和谐,苦涩的美感,艺术诞生于约束,死于自由。

但我还是衷心希望我的读者能热情地先读完这部作品。按商州人的风俗,人生到了三十六岁是一个大关,庆贺仪式犹如新生儿一般,而庆贺三十六岁却并不是在三十六岁那年而在三十五岁生日的那天。明年我将要“新生”了,所以我更企望我的读者与一个将要过去的我亲吻后而告别,等待着我的再见。

阿弥陀佛啊!

用户评价

读这本书的过程,体验非常奇特,它像是一部老电影的修复版,画面是灰蒙蒙的,带着时光打磨后的厚重质感,但每一个细节,无论是老旧家具的纹理,还是邻里间那种微妙的攀比和算计,都被镜头捕捉得无比清晰。作者的语言风格,有一种不动声色的力量,它不像某些作家那样喜欢直抒胸臆,而是更偏爱使用一种旁观者的视角,冷静地记录,让情绪在文字的缝隙中自行发酵。我特别欣赏他对地域风情的刻画,那种地方特有的口音、生活习惯,甚至是思维定式,都被提炼了出来,形成了一种独特的“场域感”。当你沉浸其中,会发现那些看似平凡无奇的生活场景,实际上隐藏着巨大的精神冲突。每个人都在自己的小世界里挣扎着寻找意义,而这种寻找的过程,往往伴随着妥协和遗憾。这本书的魅力就在于,它没有美化任何东西,只是忠实地记录了人性的幽微和环境的限制,让人在理解人物悲剧命运的同时,也对自己的人生道路产生一种深刻的反思。

评分初翻开这本书时,我有些不适应作者那种近乎散文化的叙事节奏,仿佛故事线索并不总是清晰的直线,而是充满了回旋和迂回。但一旦适应了这种“慢热”的节奏,便会发现这种处理方式恰恰是为了更好地展现人物心理的复杂性。作者似乎对“选择”这个主题有着深刻的洞察力,他描绘的每一个人,无论做出何种决定,背后都有着难以言说的苦衷和权衡。那些关于向上爬的渴望,那些关于“出去看看”的冲动,与脚下这片土地给予的束缚感之间,形成了一种持续的、令人窒息的拉扯。这种拉扯感,是贯穿全篇的内在驱动力。我尤其喜欢那些关于人物内心挣扎的段落,它们写得非常细腻,没有煽情,却直击人心最柔软的地方——那种明明知道前路艰难,却依然忍不住要试一试的勇气,以及最终面对现实时的那种无力回天。

评分这本小说的叙事节奏,简直像极了初春解冻的河流,一开始是涓涓细流,带着一种对周遭环境小心翼翼的试探和观察,但随着情节的推进,水流愈发湍急,最终汇聚成一股不可阻挡的洪流,将人物命运裹挟其中。作者对乡土社会那种根深蒂固的文化肌理的描摹,细致入微,不是那种标签化的简单堆砌,而是将人物的困境、挣扎,与他们赖以生存的土地紧密地联系在一起。你看那些老一辈人的固执与无奈,年轻一代想要冲破却又被无形枷锁绊住的焦灼,都处理得极其到位。尤其是在人物的内心独白和外部环境的张力对比上,作者运用了一种非常克制但又极富张力的笔法,让你在阅读时,仿佛能闻到泥土的腥味和生活压力的沉重。它不急于给出答案,而是将生活的复杂性赤裸裸地呈现在你面前,让人读完后,久久不能平静,总感觉自己仿佛也参与了那个时代、那个地域里人与命运的博弈之中。那种真实感,不是靠华丽辞藻堆砌出来的,而是从骨子里透出来的生活质感。

评分这本书给予读者的,更像是一次深入肌理的社会观察,而非简单的故事消费。它让我联想到了中国社会在特定历史时期,那种剧烈的社会转型对普通人生活带来的冲击。作者的笔触是如此的沉稳和厚重,他没有用宏大的叙事去盖过个体的命运,而是将镜头对准了那些在时代浪潮中感到迷失的个体。他们的困惑,他们的努力,他们的失败,都具有一种强烈的时代烙印。阅读时,我常常会停下来,去琢磨某一个词语的选择,或者某一个场景的设置,因为它似乎都指向了更深层次的文化基因或社会结构问题。这种作品的价值,就在于它能够提供一个独特的切口,让我们去理解那些我们可能已经习以为常、却从未深思的生活底色。它不是提供慰藉的读物,更像是一剂清醒剂,让你直面生活的本来面目。

评分这部作品的结构处理,着实精妙。它不是那种一气呵成的线性叙事,而是通过一些反复出现的主题意象和人物的交叉互动,编织成一张密不透风的情感之网。不同人物的命运线索,看似各自独立,却又在更深层次上相互映照,共同指向了某种时代性的集体困境。我尤其欣赏作者对环境的拟人化处理,那些沉默的村落、那些不为人知的角落,仿佛都有自己的呼吸和意志,与人物的命运形成了某种互文关系。这种写作手法,极大地拓展了小说的容量,让读者在阅读故事表象的同时,还能感受到一种宏大的宿命感。它像是一面多棱镜,折射出人性的复杂、欲望的盲目以及生存的艰辛。每一次重读,都会有新的感悟浮现,因为作者留白的地方很多,将解读的空间交还给了每一个读者,这才是真正有生命力的文学作品的标志。

评分《原本贾平凹·长篇小说系列:浮躁》获第八届美国美孚飞马文学奖。州河流至两岔镇,两岸多山,山曲水亦曲,曲到极处,便窝出了一块不大不小的盆地。镇街在河的北岸,长虫的尻子,没深没浅地,长,且七折八折全乱了规矩。屋舍皆高瘦,却讲究黑漆门面,吊两柄铁打的门环,二道接檐,滚槽瓦当,脊顶耸起白灰勾勒而两角斜斜飞翘,俨然是翼于水上的形势。沿山的那面街房,后墙就蹬在石坎上,低于前墙一丈两丈,甚至就没有了墙,门是嵌在石壁上凿穴而居的,那铁爪草、爬壁藤就缘门脑繁衍,如同雕饰。山崖的某一处,清水沁出,聚坑为潭,镇民们就以打通节关的长竹接流,直穿墙到达锅上,用时将竹竿向里捅捅,不用则抽抽,是山地用自来水最早的地方。背河的这面街房,却故意不连贯,三家五家了隔有一巷,黑幽幽的,将一阶石级直垂河边,日里月里水的波光闪现其上,恍忽间如是铁的环链。在街上走,州河就时显时断,景随步移,如看连环画一样使任何生人来这里都留下无限的新鲜。漫不经心地从一个小巷透视,便显而易见河南岸的不静岗。岗上有寺塔,不可无一,不可有二,直上而成高,三户五户人家错落左右,每一户人家左是一片竹林,右是苍榆,门前有粗壮的木头栽起的篱笆,篱笆上生就无数的木耳,家来宾客了,便用铲子随铲随洗入锅煎炒,屋后则是层层叠叠的墓堆,白灰搪着墓楼,日影里白得生硬,这便是这户人家的列宗列祖了。岗下是一条沟,涌着竹、柳、杨、榆、青?梧桐的绿,深而不可叵测,神秘得你不知道那里边的世界。但看得见绿阴之中,浮现着隐约的屋顶,是三角的是长方的是斜面的是一组不则不规的几何图形。鸡犬在其间鸣叫,炊烟在那里细长,这就是仙游川,州河上下最大的一处村落。但它的出口却小得出奇,相对的两个石崖,夹出一个石台,直上直下,挂一帘水,终日里风扯得匀匀的,你说是纱也好,你说是雾也好,总是亮亮的,白!州河上的阴阳师戴着一副石头镜揣着一个罗盘,踏勘了方圆百十里地面,后来曾说:仙游川沟口两个石崖,左是青龙,右是白虎,中间石台为门槛;本来是出天子的地方,只可惜处在河南不在河北,若在河北面南那就是“圣地”无疑了。阴阳师的学说或许是对的或许是不对,但仙游川的不同凡响,却是每一个人能感觉到的,他们崇拜着沟口的两个石崖,谁也不敢动那上面的一草一石,以致是野枣刺也长得粗若一握了。静夜子时,墨气沉重,远远的沟脑处的巫岭主峰似乎一直移压河面,流水也黏糊一片,那两个石崖之间的石台上就要常出现两团红光。这是灯笼,忽高忽低往复游动如磷火,前呼一声“回来了——”后应一声“回来了——”招领魂魄,乞求幸运,声声森然可惧。接着就是狗咬,声巨如豹地,彼起此伏,久而不息。这其实不是狗咬,是山上的一种鸟叫;州河上下千百里,这鸟叫“看山狗”,别的地方没有,单这儿有,便被视若熊猫一样珍贵又比熊猫神圣,作各种图案画在门脑上,屋脊上,“天地神君亲”牌位的左右。

评分好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好好好啊好啊好好好好好好

评分路遥的平凡世界、人生读完后,总觉得想把贾平凹的浮躁找出来读读。

评分这一晚韩文举在船上又喝了酒,于“看山狗”叫声中醒来观了天象,卜了钱卦,知道天还要早,遂昏昏又复醉去,恍忽间却见一老人冉冉而至,身长五尺,须鬓苍苍,腰系松宽皂绦,手执曲木之杖。便大惊,问其何人?.......

评分不错不错 生动形象啦啦

评分一天半看完了,好精彩!

评分不错不错 生动形象啦啦

评分刻画了生动鲜明的人物形象,以及背后的时代特色

评分不错,半价优惠啊!200快买了20多本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![民国秘事:被偷走的秘密 [The Secret Had Been Stolen] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11443443/53cf27e0N0726d2ab.jpg)

![名家名译:包法利夫人(周克希译本) [Madame Bovary] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11821923/56542f3eN2bf1ff1b.jpg)