具体描述

内容简介

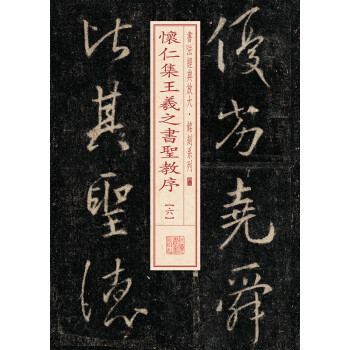

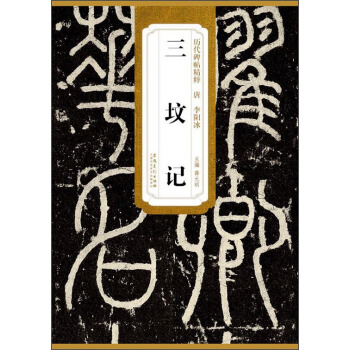

《嵩高灵庙碑》全称《中岳嵩高灵庙碑》。太安二年(公元456年)立于阳城(今河南登封)。虽为北魏体,极富汉《张迁碑》隶书笔调,属方笔一派,主笔横画及波捺,基本上是遵循隶书“波画”的形态。横与竖的搭锋处则不似隶法采取断而复起,而基本上是连接的,已开楷法的先河。此碑结体天然率真,有奇横雄肆之妙,不失为隶与楷两种书体之间的一座过渡桥梁。内页插图

前言/序言

用户评价

我总觉得,一本好的艺术鉴赏书籍,应该能够激发出读者自身的创造力和联想力,而不是仅仅做一个知识的搬运工。这本图册在这方面做得非常出色。它提供的材料是如此的扎实和纯粹,以至于我在翻阅过程中,时常会跳出“学习”的框架,转而被作品本身所蕴含的某种“力量感”所吸引。例如,书中收录的几处残缺的“险绝”之笔,非但没有减损其美感,反而因其残缺而更显出一种“生命力”——那是一种在绝境中依然昂扬不屈的精神象征。这种残缺之美,引发了我对自己目前创作瓶颈的深刻反思。它教会我,艺术的表达不必拘泥于完美无缺的表象,真正的力量往往来自于对不完美本身的接纳与转化。这本书不仅是关于书法史的记录,更是一本关于如何面对和超越局限性的精神指南。

评分作为一位长期致力于研究魏晋南北朝书法风格演变的爱好者,我最看重的是原件的高清晰度复原能力。市面上许多同类书籍,为了追求“整体感”常常牺牲了局部细节的锐度,使得那些微妙的“入笔”、“出锋”的微妙变化常常被模糊化处理。然而,这本图册在多个关键区域进行了超高倍率的放大处理,清晰度令人惊叹。我能清楚地分辨出刀刻的深浅对墨迹质感的影响,甚至能观察到石灰岩体在不同湿度下对拓片墨色的细微反光差异。这种近乎显微镜般的观察体验,极大地帮助我修正了以往仅凭肉眼观察所产生的误差。对于那些追求“形神兼备”的学习者来说,这种对原貌的尊重和忠实再现,是进行准确的笔法分析和风格归类的基石,是真正意义上的“大开眼界”。

评分我是一个对古代文人生活细节有着强烈好奇心的人,这本书提供的不仅仅是书法艺术的展示,更像是一扇通往历史深处的窗户。从那些精妙的考据和细致的注释中,我能窥见不同朝代士大夫阶层对“风骨”的追求是何等执着。比如,对于某一行书法的章法布局,书中不厌其烦地分析了当时社会对“中和”之美的推崇,以及这种审美如何在不经意间渗透到日常的书写规范中。我甚至能想象到,当年的人们是如何在特定的场合——祭祀、立传、纪功——才会选择如此凝重、如此具有纪念意义的载体来承载文字。这种文化背景的补充,使得单纯的“技法学习”上升到了“文化体悟”的层面。这本书的价值,绝不仅仅在于“临摹”,更在于它提供了一个理解古代精英文化生态的绝佳入口,让我这个现代读者得以在精神层面上完成一次深度对话。

评分这本书的整体编排逻辑,给我的感受是极度“克制”而“高级”的。它没有用华丽辞藻来堆砌,也没有采用当下流行的、略显浮躁的“速成”或“速查”的结构。相反,它采取了一种近乎学术论文般的严谨布局,引导读者按照一种循序渐进的路径去深入理解作品。比如,对同一碑帖的不同时期拓本进行对照分析的章节,设计得非常巧妙,它不是简单地并列展示,而是通过箭头和图注清晰地标示出“时间流逝对字形的影响”,这种对比性的教学方法,远比单向的讲解更为直观有力。它要求读者“慢下来”,去感受那种时间沉淀下来的韵味,而不是急于求成地追求表面的“像”。这种对阅读节奏的把控,体现了出版团队对中国传统美学中“含蓄”之道的深刻理解,让人读完后,心灵是沉静而充实的。

评分这本装帧精美的图册,甫一捧在手中,便觉沉甸甸的,那份厚重感仿佛穿越了千年时光,直抵人心的深处。内页的纸张质感极佳,那种细腻又不失力量感的纹理,完美地衬托出了拓片本身的古朴与苍劲。我尤其欣赏编者在版式设计上的匠心独运,每一幅碑帖的呈现都给予了足够的留白,使得观者可以将全部心神聚焦于那遒劲的笔画、飞扬的结体之中。即便是初涉书法艺术的门外汉,面对这些经典之作,也能感受到一股扑面而来的气韵。它不是那种堆砌图片、走马观花的速览之作,而是真正沉下心来,去“读”这些石刻的文本。透过那些斑驳的残损和风化的痕迹,我仿佛能“听见”当年书家运笔时的呼吸与心跳,体会到他们镌刻于坚石之上、试图与时间对话的庄严与虔诚。这种体验,远非对着屏幕上的模糊图片所能比拟,实实在在,触手可及的艺术魅力,令人沉醉。

评分很喜欢的书,很不错!

评分★入选英国《卫报》“有史以来100部最伟大的非虚构图书”、中国出版集团“改革开放30年最具影响力的300本书”。

评分好。

评分这套字帖编排很好,印刷精良,性价比很高,值得收藏学习。

评分很好很好,这套丛书碑比帖好。

评分《嵩高灵庙碑》全称《中岳嵩高灵庙碑》。太安二年(公元456年)立于阳城(今河南登封)。虽为北魏体,极富汉《张迁碑》隶书笔调,属方笔一派,主笔横画及波捺,基本上是遵循隶书“波画”的形态。横与竖的搭锋处则不似隶法采取断而复起,而基本上是连接的,已开楷法的先河。此碑结体天然率真,有奇横雄肆之妙,不失为隶与楷两种书体之间的一座过渡桥梁。

评分服务周到,产品质量佳

评分这套字帖编排很好,印刷精良,性价比很高,值得收藏学习。

评分上海这套书非常好,中国碑帖名品是这些年来普及本最好的书法印本

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有