具体描述

内容简介

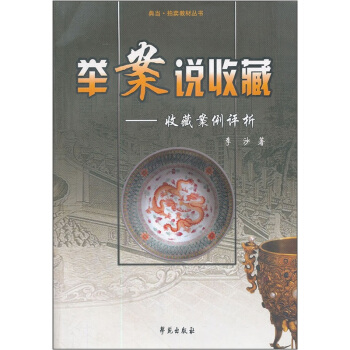

收藏具有双重性,它既是文化现象又是经济现象,本质上属于文化产业,尤其是它与社会发展的繁荣程度密切相关,故千百年来向有“乱世黄金,盛世收藏”之说。收藏同时又是一个高利高风险行业,一方面孕育着无限商机,另一方面又存在着巨大风险,本书从不同角度所选录的近180个典型案例,就充分说明了这一点。

书中的案例都是近年来在收藏实践中发生的,既有经营案例,又有司法案例;既有国内案例,又有国外案例。总之,形形色色的收藏案例涉及到收藏行业的方方面面,诸如书画收藏、瓷器收藏、珠宝收藏和邮品钱币收藏等,五花八门,包罗万象。有些案例是收藏者决策失误所致,有些案例是收藏者技能欠缺所致,有些案例是收藏企业或中介机构违规经营所致,有些案例则是犯罪分子手段狡猾所致,各种案例令人眼花缭乱,触目惊心,但仔细品读之后,都会给人以启迪,促人以警醒。

本书是国内首部关于收藏案例的著作,书中不仅分门别类地精选了多种案例,而且运用各方面的法规、知识和经验,对每一个案例都进行了比较深刻和准确的评析。因此,对于广大收藏者来说,阅读本书可以做到学有参照,吸取教训,提高素质,有效防范收藏风险;而对于广大收藏企业或中介机构从业者来说,阅读本书则可以做到举一反三,总结经验,修身自好,加强法律道德意识,真正实现公平交易合法经营。

本书的特点是贴近生活,反映实践,集知识性、法律性、可操作性于一身,因而是收藏交易双方及相关人员有用的工具书。

目录

一、书画类1.90万元买画的纠纷

2.买到假画后的烦恼

3.买9万元书画可当经理

4.书画拍卖假得繁盛荒唐

5.知名书画家遭遇诈骗

6.受害人设计“钓”出骗子

7.书画诈骗蒙住画廊老板

8.《池塘》假画出售者喊冤

9.老人被骗走55幅画

10.糊涂收藏者买了5万元假画

11.被疑卖假画拍卖行拒退保证金

12.调包古书画负刑责

13.几十万元拍得一堆疑似假画

14.徐悲鸿弟子名画被骗走

15.市民玩画落圈套

16.书画扣押骗局

17.假借八人山人骗取名家书画

18.卖假画的遇上拿假币的

19.新疆画家作品被骗

20.搞收藏轻信买假画

21.假画卷走女教师50万

22.画家受邀参展被骗

23.画家遭遇诈骗

24.随机托运名画不翼而飞

25.造假激怒画家

26.食客“吞了”饭店名画

27.3幅“名画”仅值百元

28.求画者卷走老画家作品

29.卖画被买主拘禁

30.画家现场打假

31.拍卖会中途夭折

32.造假者赚百万

33.书画家被骗讨说法

34.拍卖场里的“托儿”

35.昏头买下“《清明上河图》”

36.假画难退

37.德国游客告赢徐悲鸿假画案

38.莫斯科收藏家被骗十

39.普京玩收藏也被骗

40.世界最贵名画遭质疑

二、瓷器类

三、珠宝类

四、邮票类

五、钱币类

六、杂项类

前言/序言

用户评价

这本书在论述结构上的设计非常巧妙,它不是简单地按时间线或品类来划分,而是采用了一种“问题导向”的叙事路径。每引入一个案例,都会立刻抛出一个核心的收藏难题,比如“如何鉴别伪作中的细微破绽”,或者“如何在资金有限的情况下布局长期价值”。这种设置极大地增强了读者的代入感和思考的积极性。我发现自己经常会暂停下来,尝试在作者揭示答案之前,先进行一番自己的推演,然后对照书中的分析,这种互动感是我在阅读其他相关书籍时很少体验到的。作者的笔触极其精准,尤其是在描绘那些复杂鉴定时所依赖的感官经验和非量化标准时,他总能找到最贴切的比喻。这套书真正做到了“授人以渔”,它提供的不是现成的答案,而是一套可以应用于任何新藏品的分析工具箱。

评分我非常赞赏这本书在处理“风险与回报”关系时的平衡感。它既没有过度渲染一夜暴富的传奇,也没有渲染过度保守带来的错失良机。每一个案例的最终结局,无论是成功还是遗憾,作者都给予了客观且充满人情味的评价。特别是对那些因判断失误而遭受挫折的藏家,书中对他们心理状态的刻画,入木三分,让人感受到收藏不仅是智力上的博弈,更是对人性的考验。这种对收藏圈复杂人性的揭示,使得全书的内容更加立体和真实可信。它让我明白,顶级的收藏家之所以成功,很大程度上是因为他们比常人更早、更深刻地理解了收藏领域中的不确定性,并学会与之共处。这是一部可以反复咀嚼的书,每一次重读,都能在不同的心境下,从中提取出新的感悟和实践方向。

评分这份阅读体验是极为丰富的,它不仅仅满足了我对“收藏故事”的好奇心,更在潜移默化中重塑了我对“价值”的定义。作者处理案例的手法非常老练,他总是能将宏大的市场背景与微观的个体决策完美地融合在一起。我印象最深的是其中一个关于工艺品收藏的章节,它细致地剖析了某个流派的工匠在不同年代的工艺差异,这种精细到刀痕和釉色的辨析,展现了作者深厚的专业功底。更难得的是,作者没有将收藏视为一场零和博弈,反而处处流露出对历史传承和文化保存的敬畏之心。这种情怀上的共鸣,是很多纯粹的投资类书籍所不具备的。每次翻开它,都像是在进行一次跨越时空的对话,那些尘封的往事和智慧,通过文字的力量重新焕发了生机,让人在欣赏物质财富的同时,更珍视其背后承载的精神财富。

评分这本书的语言风格和行文结构让人耳目一新,它摆脱了传统收藏书籍那种严肃刻板的腔调,读起来更像是一部兼具历史深度与人文关怀的散文集。作者对于不同历史时期艺术品市场动态的把握,可谓是信手拈来,却又绝不流于表面。我特别喜欢它对那些“失落的珍宝”的追溯过程,那种寻觅和失而复得的叙事张力,让人手不释卷。很多案例的选取都非常巧妙,它们并非都是天价天王级的拍品,反而是一些在特定圈层内被低估或错认的“遗珠”。这使得全书的讨论更贴近普通藏家的实际操作层面,而非遥不可及的空中楼阁。读完之后,我对于如何建立自己的收藏体系有了一个更清晰的认知框架,它强调了知识的积累是建立在对具体物件的深入理解之上的,而非盲目追逐市场热点。书中的一些小插曲,比如收藏家之间的趣味轶事,也为略显严肃的收藏话题增添了一抹亮色。

评分这本书的视角非常独特,它不仅仅是罗列了一些名家收藏的案例,更深入地探讨了收藏背后的决策逻辑和价值判断。作者在描述那些历史悠久的藏品时,那种娓娓道来的叙述方式,让人仿佛身临其境,触摸到了那些文物的温度。我特别欣赏它在分析某个收藏家如何从一个门外汉成长为行家时所采用的案例剖析方法。不同于那些枯燥的理论阐述,这里每一个故事都充满了戏剧性的转折和深刻的教训。比如,书中提到的一位画家,他如何从一幅看似普通的早期作品中,凭借敏锐的洞察力发现了其隐藏的艺术价值,这个过程的描写细致入微,让我对“慧眼识珠”有了更具体的理解。整个阅读体验就像是跟一位经验丰富的收藏家在私下交流,他没有架子,只是耐心引导你去看懂那些别人容易忽略的细节。这种实践层面的分享,对于正在摸索中的收藏爱好者来说,无疑是宝贵的指引。它教会我的不仅仅是“买什么”,更是“如何思考”。

评分哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,还可以,不错哟。哈哈哈哈哈哈哈

评分哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,还可以,不错哟。哈哈哈哈哈哈哈

评分以案话藏,收藏收藏收藏。

评分可以学到很多,真不错的选择

评分案例很多,可以随便看看。

评分都是案例,对文物的鉴赏不多

评分活动好囤了很多书慢慢看

评分质量真的很不错价钱给力

评分长点见识

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![开家花店“荒度”余生/花视觉 [Living the Rest of Your Life in a Flower Shop] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12090219/5934cf1dN4420cba2.jpg)