具体描述

内容简介

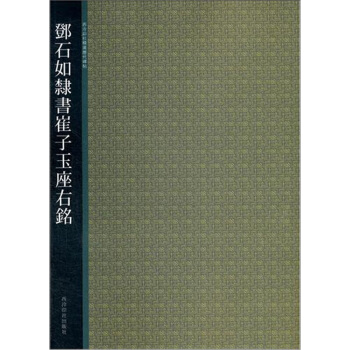

作为清代中期书坛巨擘,邓石如篆、隶、楷、行、草书无所不工,尤以篆隶极为人称道,其小篆师从李斯、李阳冰,结体略长,并富创造性地将隶书笔法糅合其中,大胆运用长锋软毫,提按起伏,以丰富篆书的用笔,特别是晚年的篆书,点画圆涩厚重,雄浑苍茫,臻于化境,开创了清人篆书之典型,对篆书的发展作出不朽贡献。其隶书亦能以篆意写隶,又佐以魏碑之气力,风格独树一帜。楷书则直接取法魏碑,多用方笔,使转蕴涵隶意,古茂浑朴。其弟子包世臣称:『怀宁布衣篆、隶、分、真、狂草,五体兼工,一点一昼,若奋若搏。盖自武清以后,间气所钟,百年来书学能自树立者,莫或与参,非一时一州之所得专美也。』。在篆刻上,邓石如以书入印,刚健婀娜,强调笔意,风格雄浑古朴,具有『疎能跑马,密不透风』的特色。其篆刻艺术对后世影响极大,开创了一代新风。前言/序言

用户评价

我尝试将这本选本与其他碑帖进行交叉参照学习,特别是与汉隶的隶定本做对比。邓石如的隶书,其“瘦劲”的特点在这本选本里体现得尤为突出。他的线条似乎被拉长了,带着一种向上拔的气韵,不像某些碑刻那样厚重停滞。在“戒躁进”这几个字的组合中,我能清晰地感受到那种收放自如的节奏感,仿佛先是蓄力,然后猛然一拉,线条在纸上留下的痕迹充满了生命力。我特别喜欢他处理捺脚时的速度感和力度感,那种戛然而止却又回味无穷的韵味,是很多模仿者难以企及的。这本书的出现,无疑为我理解清代碑学如何从复古走向创新,提供了一个极为核心的视角。它让我深刻认识到,真正的创新并非凭空捏造,而是在对传统的深刻理解和解构中诞生的宏大叙事。

评分说实话,我更看重的是这种“精选”背后的学术价值。这套书的选材极其精妙,能够清晰地勾勒出邓石如隶书风格的脉络。我注意到,编者在某些关键性的笔画处理上,似乎做了一些对比性的排版,虽然没有直接的文字说明,但通过字与字之间的并置,就能让人直观地感受到他是如何在继承汉隶的基础上,开创出自己独树一帜的“邓派”风格的。这对于研究碑学和帖学融合的学者来说,绝对是不可多得的材料。我个人尤其钟爱他对横画收笔处“蚕头燕尾”的处理,不同于早期汉隶的平直粗犷,邓石如的笔锋回转更为内敛和遒劲,像是在沉淀了千年之后的爆发。每一次临摹,都像是一次与古人的对话,我仿佛能听到石鼓文的回响,被他融入到相对更具实用性的隶书体中。这本书不仅仅是字帖,更像是一部微型的书法风格演变史。

评分这本精选的碑帖,光是拿到手里,就能感受到那种沉甸甸的历史分量。装帧设计相当考究,纸张的质地和油墨的印制都透着一股子对经典的敬畏。我本是初学隶书不久,被市面上那些花里胡哨的“速成”教材弄得眼花缭乱,直到偶然翻到这本,才觉得找对了门径。邓石如的隶书,那种雄浑大气中蕴含的细腻笔法,尤其在“座右铭”这样充满哲理和人生态度的篇章中,展现得淋漓尽致。我花了好几天时间,只是对着其中几字的结构反复摩挲,体会他如何将篆书的古朴气韵巧妙地融入到隶书的波磔之中。特别是“勿”、“恒”二字,笔画的起收处理得极其老辣,既有金石的坚硬感,又不失墨色的温润性。对于那些真正想在书法上有所建树,而非仅仅追求表面形似的人来说,这本选本无疑是提供了一个高标准的范本。它不是教你怎么写,而是告诉你“怎样才算写得好”,这种由内而外的引导,才是真正的书法教育。

评分作为一个长期混迹于古籍市场的爱好者,我必须称赞这本选本的版式设计达到了国际水准。它在保持原碑帖神韵的同时,对细节的注释和留白的处理非常得当,既保证了可读性,又不至于喧宾夺主。很多时候,我们买的碑帖只是简单地影印,但这本书明显经过了专业的校对和数字化处理,线条的锐度和边缘的清晰度都无可挑剔。我曾经试着用手机APP扫描过一些其他版本的碑帖进行放大对比,效果惨不忍睹,边缘全是噪点。但这本书即便是放大到极限,邓石如笔锋的每一个细微变化依然能清晰展现。这对于需要做精细解剖学习的年轻书法家来说,简直是福音。它让你相信,好的出版物能够真正地弥合古今之间的鸿沟,让经典以最完美的面貌重现于世。

评分自从我开始深入研究中国传统文化,对那些能将儒家思想与艺术完美结合的作品,总是抱有一种近乎朝圣般的热忱。这本《崔子 অভিহিত座右铭》的隶书版本,恰好满足了这种渴求。邓石如将一卷修身齐家的格言,书写得如同千军万马过关隘,气势磅礴,令人肃然起敬。我发现,当我们专注于临摹这些内容时,文字本身的教诲也会潜移默化地影响我们的心境。比如“处事行”,几个字写得坚实有力,如同顶梁柱一般稳固,这自然会让人在处理事务时更加沉着。我喜欢它在不同页面的墨色深浅变化,虽然都是同一人的作品,但透过墨迹的浓淡干湿,似乎能感受到书写时心绪的起伏。这种细腻的观察,只有长时间的专注凝视才能捕捉到。这本书的价值,远超出了单纯的书法技巧层面。

评分还好

评分不错不错不错不错不错

评分亚历山大灯塔

评分超值特惠!!!!!!!!!!!!!!!!!

评分很好,很满意!

评分此书为出版社的名老中医的经典之作,对于中医的临床和一些中医爱好者来说都是不错的啊,特别对于中医的初学者来说更是有这极大的帮助,记住这些中医临床的常用药对是非常方便简洁的,能够提高效率,提高疗效。希望此书能对我的中医学习有较大的帮助,也希望一些中医爱好者能从中有这更大的收货。希望出版社以后能多出精品,给我们这些中医爱好者提供高质量的书籍;

评分印刷清晰,只是没有想象中的大。

评分是我想要的书

评分版本很不错,很精美,也很大方,值得收藏

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有