具体描述

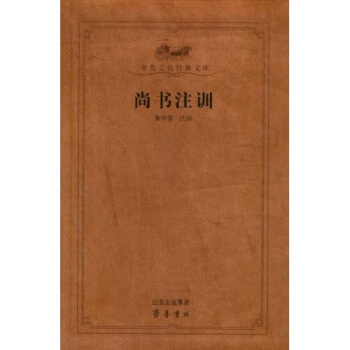

基本信息

- 商品名称:楞严经/佛教十三经

- 作者:赖永海|译者:刘鹿鸣

- 定价:32

- 出版社:中华书局

- ISBN号:9787101087970

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2012-08-01

- 印刷时间:2012-08-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:472

- 字数:280千字

编辑推荐语

赖永海主编的《楞严经》是一部对中国佛教之禅、净、律、密、教都有着广泛而深刻影响的大乘经典。该经虽有真伪之争,但内容十分宏富,思想体系严密,几乎把大乘佛教所有重要理论都囊括其中,故自问世后,就广泛流行。该经以理、行、果为框架,谓一切众生都有“菩提妙明元心”,但因不明自心清净,故流转生死,如能修禅证道,即可成就无上正等正觉。这一思想对中国佛教的各宗各派都产生了极其深刻的影响。

目录

卷一

卷二

卷三

卷四

卷四

卷五

卷六

卷七

卷八

卷九

卷十

用户评价

这本《楞严经/佛教十三经》的介绍,实在是让我这个常年在书海里扑腾的香客感到一丝困惑,又带着几分期待。我手头这本厚重的典籍,从封面那古朴的墨色调来看,就透着一股子庄严和深邃,可真要说它涵盖了“佛教十三经”,这范围未免也太广了吧?我原本以为,像《楞严经》这样一部内容详实、义理精微的经典,已经足够我啃上好一阵子了,但若真如书名所暗示,它囊括了十三部核心典籍,那这“十三”到底是怎么个选取法?是按部头大小,还是按教义体系的完整性?我翻阅了目录,发现里面对经文的排版和注释风格,似乎更偏向于传统的学派解读,字里行间透露出一种对原典的尊重,少了一些现代语境下的通俗解释。这对于我这样的老学究来说,固然是好事,可以深入探究义理的本源;但对于初入佛门,想求个快速入门的朋友,这本厚书恐怕会像一座难以逾越的山峰,需要极大的毅力和定力才能攀登上去。我更期待看到的是,在这“十三经”的宏大框架下,编者如何巧妙地梳理出它们之间的内在联系,让读者能一窥整个佛教思想体系的脉络,而非仅仅是十三部独立文本的简单堆砌。希望随后的阅读能解开我心中的诸多疑惑,让我在这部浩瀚的宝库中,找到真正的智慧之光。

评分关于这本“楞严经/佛教十三经”的实际应用价值,我有个比较实际的考量。如果说《楞严经》本身已经足够博大精深,探讨了心性、禅定、五十阴魔等核心问题,那么加入“十三经”的范畴后,它的侧重点必然会从“心性修持”向“教义体系建构”偏移。我比较关注的是,在如此庞杂的内容下,如何确保对《楞严经》核心思想的阐释不被稀释。譬如,经中对“妄想如何生起,如何照见本体”的精微剖析,往往需要非常集中的篇幅来阐述。如果篇幅被分割给其他十三部经典进行背景铺陈,我担心这种深入的探讨会不会流于表面?我希望看到的是一种智慧的取舍,而不是简单的“数量堆砌”。这本书的厚度已经足以说明其内容的广度,但真正的价值在于“深度”与“连接”。它是否能像一张地图,清晰地勾勒出这十三部重要典籍在整个佛教思想网络中的坐标和相互关系?如果能做到这一点,那么它就不仅仅是一部参考书,更是一张通往宏大教义宫殿的导览图。

评分当我捧起这本标着“楞严经/佛教十三经”的巨著时,一股沉甸甸的、近乎历史尘埃的味道扑面而来,这感觉绝非一般流通读物能比拟的。它给我的第一印象是“权威”与“艰深”的结合体。我注意到内页的纸张选择偏向于米黄色,字号适中,排版极为紧凑,几乎没有多余的留白,显示出内容之丰富,信息密度之高。我尤其留意了《楞严经》部分的翻译或注解风格,它没有采用那种现代白话文式的“翻译腔”,而是保留了大量古典韵味的表达,这要求读者必须具备一定的文言基础,或者需要备一本详尽的词典在旁伺候。说实话,在信息爆炸的今天,如此坚持传统韵味的出版物已属凤毛麟角,它更像是一个古老学派的传承物,而非面向大众的普及读物。我个人非常欣赏这种对经典的恪守,但我也担忧,这种“原汁原味”的呈现,是否会让那些心怀虔诚,却苦于文字障碍的信众望而却步?毕竟,佛法的慈悲,也应体现在让更多人能理解其精髓上。这本书,更像是为已经“入门”的修行者准备的精进之梯,而非引人跨入山门的第一块垫脚石。

评分阅读体验上,这本书提供了一种近乎“沉浸式”的古典学术研究氛围,这点是值得称赞的。我试着跳跃性地翻阅了其中几段被标记为“十三经”范畴内的其他篇章,发现其注释体系是高度统一的,这表明编纂者在整理这些经典时,是建立了一个统一的理论参照系的。这种体系性,极大地降低了不同经典间因流派差异而产生的理解障碍。然而,这种“统一”也带来了一个潜在的风险,即某种程度上的“裁剪”或“定论”。佛教典籍浩如烟海,流派间的争鸣和不同注疏间的细微差别,恰恰是其思想活力的体现。我希望,在这本高度整合的版本中,编者能够清晰地标识出哪些是主流的解读,哪些是特定学派的观点,以避免初学者将某一学派的理解误认为佛法的唯一定论。整体而言,这本书的装帧和排版体现了一种对“学问”的敬畏,它散发出的那种凝练的知识气息,让人忍不住想放慢语速,细细咀嚼每一个字背后的深意,这对于碎片化阅读已成习惯的现代人来说,无疑是一种温柔的“反抗”。

评分总的来说,我感受到的这本书是一种沉稳的力量。它不是那种轻飘飘、读完就能“开悟”的鸡汤式读物,更像是一套需要常备书架、随时翻阅的“工具书”和“案头参考”。它的文字风格,即便是翻译部分,也带着一种不容置疑的权威感,仿佛每一句都承载着千年的重量。我特别喜欢它在章节划分上透露出的那种严谨逻辑,使得即便内容繁复,读者也能大致把握住核心的脉络走向。然而,我也想对未来的阅读者提个醒:不要指望一口气读完它,那无异于痴人说梦。这本书更像是一位沉默的导师,你需要在自己的修行或学习过程中,遇到瓶颈、产生疑问时,才能真正懂得如何从中汲取营养。它的价值不在于快速提供答案,而在于提供提问的深度和广度。对我而言,它已经成功地在我心中树立起一个“必须认真对待”的形象,期待接下来的研读过程能让我真正领悟到,为何这几部经典能被并称为佛教的基石。

评分店大欺客,买了十本书就给八本书,再也不在这家买了,买佛书还这么不讲诚信,真为自己感到悲哀,阿弥陀佛!

评分买回来的都是缘分

评分非常好!

评分及时

评分非常好!

评分好书,沉静下来,细细品读。

评分挺好的,很满意

评分物流发货很快,书也不错。

评分是讲解的,阿弥陀佛!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有