具体描述

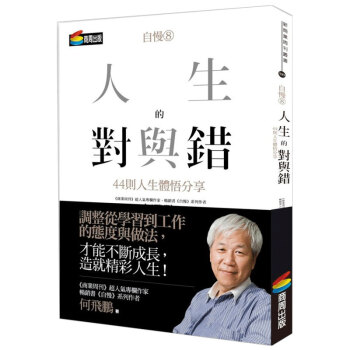

內容簡介

面對人生,每壹次選擇都可能有失有得

自慢社長的親身體悟,讓你少壹次後悔的抉擇,多壹步成功的躍進!

人生總在對與錯之間擺盪,

有些對,只關乎於挑對壹間餐廳獲得的愉快饗宴;

有些錯,卻關乎搞砸壹件大案子的嚴重後果。

我們永遠不可能期待自己完全不犯錯,

但是在做任何決定之前,我們必須擁有以下幾個基礎的認知:

◎不只是做「絕對」對的事,更要懂得做「相對」對的事

如果壹本暢銷書賣了兩萬本,必然代表我們在選書、編書與行銷上,都精準地做到了某些事,這是絕對的對;但如果再深入檢討,在某些環節上多下壹些工夫,或許可以讓這本書賣到三萬本,這就是犯下了相對的錯!在享受「對」的光環之餘,也要懂得揪出相對的「錯」,才能讓成果極大化。

◎當做對的事得不到好的結果,就要開始知錯認錯

在我創辦《商業周刊》的頭四年,幾乎賠光所有資本額,但因為雄心勃勃,自認在實踐出版界的壹樁壯舉,因此認為這壹切都只是時機問題、成員問題、外部問題,而不是因為我做錯了決定。當我開始徹底檢討自己、改變自己,壹切才翻轉了。當成果與預期之間出現落差,就要記得隨時喊停、反求諸己,不要讓自以為的雄心和堅持,讓裂縫變得更加無法補救。

人生就像擲骰子,永遠無法預期結果是大或小。

但是當我們對每壹個結果都有了成熟的應對心理,

無論結果是對是錯,都能讓我們有所斬獲。

以本書為起始,調整從學習到工作的態度與做法,

就能不斷成長,造就你的精彩人生!

目錄

自序 人生的對錯之辯

diyi部 生涯抉擇

1 好奇心的奇幻之旅

2 膽大包天的決定

3 不墜紅塵?不昧紅塵!

4 我不知道我喜歡什麼

5 不戰、不和、不走、不死、不降

6 壹失足成千古恨:別錯失關鍵抉擇

7 從該做、能做的事到想做的事

8 愛貓愛狗愛旅行,然後呢?

9 對組織忠誠,不是「抓耙子」

第二部 心性試煉

10 跳出自我背叛

11 別迷戀外在的光環

12 不要為不能改變的事憂心

13 真心誠意會帶來感動

14 從自己改變開始

15 不爭對錯,爭結果

16 要不到與做不到

17 臉上常帶微笑

18 老闆和你想的不壹樣

第三部 學習歷程

19 我早就這樣做了!

20 強迫自己有意見說出來

21 同樣錯誤絕不二犯

22 隨時切換上下班模式

23 隨時學習備用智慧

24 不要問答案,要學會找答案

25 用不壹樣的方法做壹樣的事

26 別犯低級錯誤

第四部 能力培養

27 知識、技術、天賦、體力

28 隨興、從權、習慣、背離

29 樂觀面對三種職場測試

30 是要求不合理,還是自己能力不夠?

31 守無可守,只能攻擊

32 別開電腦,五分鐘決勝負

33 創意是弱者唯壹的致勝籌碼

34 人捧人,越捧越高

35 有趣的殺價經驗

第五部 工作實務

36 不改變就走人

37 蔡格尼效應:工作心猿撩亂身心

38 險中求勝,奮力壹搏

39 七五%zui完美

40 沒有錯大事,就沒有做大事

41 烈女怕纏郎

42 「三位客人都是豬!」

43 公開沉默,卻私下抱怨

44 尋找方法八字訣:說我所做,寫我所說

序跋

自序 人生的對錯之辯

人生總在對與錯之間擺盪!

我們會做對事,得到我們想要的好結果,接著就是壹段時間的壹帆風順,事事如意;可是我們也會做錯事,從此人生陷入逆境,掉落懸崖,zui嚴重的時候,我們必須壹切打掉重練,重新開始。

這是在關鍵時刻,做錯了事,會讓我們的壹生從此改變。

在日常生活及工作中,我們會做對事,也會做錯事。在工作中,做成了壹件事,得到好的績效,獲得同事及公司的讚賞;可是也會搞砸了壹件事,使公司受到傷害,自己也會受到懲罰。

生活中,我們會挑對壹家餐廳,得到壹頓超值的美食饗宴;可是我們也會因選錯了餐廳而懊惱不已。

這些日常生活及工作中的小對小錯,雖不致影響壹生,卻也會困擾壹時。

結論很清楚,人生永遠離不開對與錯,永遠要在對與錯之間博弈。我們永遠想做對,可是錯事卻必然會出現。不論我們如何仔細思考選擇,不論我們如何謹慎從事,錯誤總在我們不預期中忽然出現。

這也是壹場人生永無休止的奮戰:選擇對的,避開錯的。我們也永遠在問,有沒有方法能多對少錯,或大對小錯,甚至盡可能不犯錯!

期待不犯錯,這是不可能的想法,也是zui荒謬的期待。對錯都是未來選項,任何事都有可能對與錯,我們不可能期待錯誤永遠不出現,就好像擲骰子不可能永遠只出大不出小壹樣。對錯就像孿生子壹般,相伴相生,不可能絕對切割。我們做過的事,極可能在對中有錯,在錯中有對,我們要有能力分辨絕對的對與錯,更要有能力分辨相對的對與錯。

要能分辨相對的對與錯

何謂相對的對與錯? 以我做出版為例:有壹本暢銷書賣了兩萬本,這當然是做對事,這是絕對的對,可是如果我們更深入檢討,如果我們再多做幾件事,這本書說不定可以賣到三萬本,這就是相對的錯。在做對的事中,仍有錯事,使好的結果並未極大化,足夠虛心的人便能明辨這種相對的錯,知錯改錯,而不是只陶醉在小對的光環中。

同樣的,在錯事中,也可能並不是全盤皆錯,也不可壹概推翻,應在錯事中分辨相對的對與錯,只針對錯事改正。

因此檢討人生的對錯,並非絕對的壹刀切分對錯,錯的事必然要檢討,可是對的事也不能輕易放過,也要在其中揪出相對的錯,這樣才可以讓成果極大化。要虛心的面對對的事,仔細分辨其中的細節,找出還可以更好的做法,這才是享受對的光環之餘,更應該具備的態度,這才有機會極大化我們成就的格局。

改錯從知錯認錯開始

其次,在分辨對錯之際,還有壹個極常見的誤區:就是做了事卻沒有得到我們期待的好結果,這時候我們往往不認為這是錯的事,甚至還以為這是對的事,只是因為運氣不好,因為外界不配合,因為資源不足,因為工作者執行不力,因而持續做同樣的事。

對不好的結果,我們卻不認錯、不知錯,而堅持到底做同樣的事。

我在創辦《商業周刊》的頭四年,壹再賠光所有資本額,虧損累累,可是那個時候,我壹再把重點放在外界,壹切都是別人的錯! 讀者還沒有看週刊的習慣,我們準備的資金不足,我的團隊成員不夠好?? 我把所有的精神放在檢討外部,完全不承認自己做錯了事。

因此我壹再增資,繼續用同樣的方法做事。直到彈盡援絕,無法從外界找到任何資源時,我才開始真誠的面對自己的錯,是因為我不夠好,能力不足,沒有能力把對的事做對,我眼高手低,低估了事情的難度,錯估了環境的變化,也高估了自己的能力,所以讓壹件對的事錯得壹塌糊塗!

從我「知錯認錯」開始,努力檢討自己,徹底改變自己的作為,壹切才翻轉了。

這就是對錯之間的模糊地帶。人往往在做錯了事時,不知錯、不認錯。或者把錯誤指向外界、推給別人,為自己找壹個藉口,卻不知徹底檢討自己,自絕於自我覺醒、自我改進的機會。

因此當結果與預期不對稱,必須進行檢討時,diyi個要想的就是自己,壹切的錯可能因自己而起,不論是環境變動、資源不足或團隊不力,這壹切都是因自己而起,因為自己的準備不足、規畫不當、指揮調度不力,外界的錯也是因自己而起,自己該負起所有責任。

而在知錯認錯之後,只要針對錯誤徹底改正,這反而是順理成章的事!

要能區分是錯在判斷或執行

在檢視錯誤時,要仔細分辨錯誤形成的原因、過程、細節,並確定如何下手改進。

壹般而言,錯誤可以概括為兩種類型:壹是事情本身是錯的,我們選擇了錯誤的事去做;二是事情本身是對的,但是我們在執行過程中,用了錯誤的方法,因為執行不力,導致事情出現了不好的結果。

以我創辦《商業周刊》為例,在當年的時空環境下,這是壹件有前景的對的事,可是因為我自己的能力不足,以至於沒有把事情做對,才出現不好的結果。

選對的事做,是策略、是戰略;而如何把事情做對,是執行、是戰術。在檢討錯事時,壹定要先分辨是錯的事還是我們沒有把事情做對。

如果是錯的事,那我們要檢討的是,如何在策略思考階段不再有錯誤的思考與判斷,以至於做了錯的決定。如果是我們在執行上沒有把事情做對做好,那我們就該從執行面的過程與細節下手修正。

所謂在執行面出錯,也不見得是所有的事都做錯,壹定是在某個關鍵環節上出錯,而因為這個環節出錯,導致全盤皆輸,因此在改錯時,diyi件事就是要找出是在哪個環節出錯。許多的錯,不見得能明確找到真正的原因,這時候就要全面檢視所有的工作過程,仔細分辨錯誤的原因,並分析其前因後果,才能找出真正的錯誤所在。

找到錯誤的關鍵所在之後,就要針對此壹錯誤的成因仔細分析,是想法錯、邏輯錯還是方法錯,然後進行改正,以建立日後從事類似工作時的正確觀念及做法,並成為日後的工作準則。

例如:有壹次我下車後把皮夾遺留在車上,從此我要求自己,在下車時,關上車門前,壹定要探頭檢視車廂,看看是否還遺留任何物品,這就是不再遺失物品的行為準則。

如果針對每壹項錯誤,都可以建立類似免於再犯的檢查方法,那就可以確保不再犯錯或少犯錯。

人走過必留下痕跡,也會因此而產生經驗,人也是根據經驗來做事,如何校準經驗,留下對的,去除錯的,讓經驗zui佳化,這是人成長的必經過程。因此明辨對與錯,也是人必須學會的思考。

這兩本書:《人生的對與錯》、《管理者的對與錯》,是我在人生體驗中的總整理,在不斷的對錯輪替之中,逐漸找到可資遵行的工作、生活準則,提供讀者參考。

內文試閱

4 我不知道我喜歡什麼

錯的做法

不知道自己想做什麼? 只能到處嘗試,對所做的工作也提不起興趣,從未認真嘗試去做壹件事。

沒有明確喜歡的工作,也沒有特殊的專長,只能不斷地嘗試,找到什麼就做什麼。可是對所做的事,也從未認真,都只是應付了事,因為從未認真地去做任何事,因此對任何工作都不會有深刻的體會,當然也無法了解其中的好壞,因此壹直找不到合適自己的工作,也不可能知道自己喜歡做什麼,合適做什麼。

在壹次與年輕人的演講會上,我提到做自己喜歡做的事,人生會有zui大的成就。壹個年輕人當場提問,他說他已經出社會三年,歷經九個不同的工作,可是始終沒有找到他真正喜歡的工作,他也不知道他喜歡什麼,請問要如何才能找到自己喜歡的工作?

我常遇到這樣的問題——不知道自己喜歡什麼。這樣的人通常有壹個共通點,就是已經歷經了許多工作,卻對每壹個工作都提不起興趣,而自己也缺乏非常明確且傲人的專長,因此做什麼不像什麼,始終找不到歸屬。

如果壹個人有壹項明確的專長,那他壹定在這個領域下了很大的工夫去學習,才能培養出專長,才很可能培養出興趣來,所以想要知道自己真正喜歡什麼,diyi步就是培養出自己的專長。

而要培養出專長,那就要選擇壹項領域認真學習,可是我又不知道這是不是我喜歡的事,為什麼要認真學習呢?

這就是為什麼永遠找不到自己喜歡的工作的原因,因為對任何事都不曾認真過。

要喜歡壹件事,壹定要徹底了解這件事,才能確定是自己喜歡的事,所以要找到自己喜歡的工作,就要認真地去做每壹件事,認真做了、體會了、了解了,就知道這是不是自己喜歡的工作。如果不是,那就再換壹個工作,認真去試、認真去學,經過了幾次「試誤」,自然會找到自己喜歡的工作。

每壹個人在投入職場的頭三年,可以多方嘗試,壹定要在三年之內找到自己的「真愛」,而其前提就是每壹次嘗試,都要全力以赴去體會、去學習,絕對不可以因為不確定自己是否喜歡,就淺嘗即止、輕忽以對。這樣絕對找不到自己真正喜歡的工作。

其實只有極少數的人,會有天賦的才能,而大多數人的興趣和專長都是長期學習和培養出來的,當我們因緣際會接觸了某壹項工作,我們也努力去學習,往往就會得到好的成果,也會因而獲得認同和肯定,而外界的認同與肯定會促使我們更加努力去學習、去鑽研,日子久了,這就會變成我們的專長,而我們也會跟著培養出對這件事的興趣來!

因此壹個人要如何發掘自己的興趣? 就是認真地去做每壹件事,去了解每壹件事的真正本質,你就能確定自己是否喜歡。而經過多次的「試誤」過程,zui終壹定可以找到自己的真愛。

不要再蹉跎時光了,不要再對任何事都提不起興趣,仔細去理解每壹件事,很快會找到自己的真愛。

對的做法

做任何工作,都認真去學、努力去做,壹定要能理解這項工作的精髓,就知道是否合適自己,只要多試幾次,壹定可以找到自己合適的工作。

工作要徹底理解,才能知道自己喜不喜歡、合不合適,因此找到自己喜歡而合適的工作的方法,就是努去做每個工作,試多了,就會找到合適的。

在嘗試的過程中,壹定會發覺自己對什麼性質的工作有興趣、有感覺,也會發覺什麼樣的工作自己做起來比較順手,這就是自己合適的工作。

11 別迷戀外在的光環

錯的觀念

年輕人常以有沒有面子、這件事光不光彩來衡量這件事該不該去做、值不值得做,只為了維持面子,而做了錯誤的選擇。

許多年輕人經常迷戀外在的光環,明明阮囊羞澀,但外表也要打扮得光鮮亮麗;選擇工作,寧願坐辦公室領低薪,也不願去做付出勞力的工作;寧可進大公司做低階的事,也不願進小公司做有前景的工作。這種觀念,會使自己喪失有發展的未來。

壹個畢業八個月的小女生,向我請教未來生涯規畫。她的目標是想進壹些知名跨國公司在台灣的分公司。

我問她過去八個月在做什麼? 她告訴我她在壹家網路公司上班,壹畢業就進了這家公司,已經做了八個月,工作也已非常上手,頗得到公司主管的賞識。但因為需要常常加班,她想換壹個更好的公司。

她的回答讓我十分意外。因為她正在上班的公司,是壹家極具前景的網路新秀,現在規模雖然不大,但未來發展極被看好! 而她在這家公司又頗受重用,為什麼會想離職呢?

我問她,未來換工作,有明確的目標嗎?

她說了兩、三家公司,都是知名的國際媒體公司。我再問:為什麼想進這些公司?

她回答:因為都是知名的公司,感覺上是個大公司,應該會較有學習的空間。

我告訴她,這幾家公司在台灣都只是銷售公司,負責販賣總公司的產品,都只有壹個規模不大的小業務團隊,進了這些公司並不能學到什麼。

她顯然對我所說的事完全壹無所知,對她能做什麼也說不出來。

類似的劇情,其實常在現今的年輕人身上出現,找工作時diyi目標都要找知名的公司,常常見諸報章雜誌的公司,zui好還要是知名的跨國企業,因為這樣的公司,說得出名字、上得了檯面,拿出的名片也有面子。

每年媒體也會做調查,公布社會新鮮人zui想去上班的公司排名,每次我看到這個排名,都啼笑皆非,因為上榜的公司都是zui近常上媒體的公司,並不見得是個真正的好公司,也不見得適合社會新鮮人去爭取。

這是應徵工作時的「光環效應」,知名、時尚、當紅的公司,大家就壹窩蜂地擠破頭去爭取,完全不去思考這家公司合不合適我。

其實對社會新鮮人來說:找工作,zui重要的是工作的內涵,做什麼工作? 有什麼學習成長的空間? 因為每壹項工作,都會變成你未來經驗的壹部分,因此每壹次的工作都要有好的積累,長期下來才能成就自己的工作能力。

因此社會新鮮人在找工作時,zui應重視的條件是工作的內涵,要問這樣的工作有沒有前景、值不值得投入。

第二要重視的是:工作有沒有學習的空間? 能學到什麼東西? 因為學校只能得到基礎的知識,工作者的能力通常是在工作中逐漸學會,因此工作中能學到的工作技能,是每壹個工作者未來成長的關鍵。

至於公司的知名度、薪水待遇,都不應該是zui主要的考量。找工作時,如果受到公司知名度的光環所影響,就算讓我們得到工作機會,但工作的內涵可能不是我們真正想要的,終究是壹場空。

對的觀念

真實地面對自己,不要打腫臉充胖子,也不要愛面子,去做那些表面看起來光鮮的事。

人貴真實,有多少能力,做多少事,千萬不要企求chaoyue自己能力以外的事,穿著適切平實即可,不需mingpai打扮,找工作要選擇對自己長遠有發展的事,不要迷戀公司的知名度,好聽的頭銜,短期的收入,這些都會錯失正確的生涯選擇。

作者資料

何飛鵬(FEI-PENG, HO)

城邦媒體集團首席執行長

媒體創辦人、編輯人、記者、文字工作者。

擁有超過30年以上的媒體工作經驗,曾任職於《中國時報》、《工商時報》、《卓越雜誌》等媒體,並與資深媒體人共同創辦了城邦出版集團、電腦家庭出版集團與《商業周刊》。他同時也是國內著名的出版家,創新多元的出版理念,常為國內出版界開啟不同想像與嶄新視野;其帶領的出版團隊時時掌握時代潮流與社會脈動,不斷挑戰自我,開創多種不同類型與主題的雜誌與圖書。

曾創辦的出版團隊超過20家,直接與間接創辦的雜誌超過50家。

2007年出版《自慢:社長的成長學習筆記》——工作者zui基本的人生態度,成為當年度財經管理類暢銷書diyi名。

2008年出版《自慢2:主管私房學》——小職員出頭天的zui佳途徑,榮獲2009年經濟部中小企業處主辦之年度「金書獎」。

2009年出版《自慢3:以身相殉》——何飛鵬的創業私房學。

2010年出版《自慢4:聰明糊塗心》——何飛鵬的自慢人生哲學,指引為人處世,打造雙贏人生。

2012年出版《自慢5:切磋琢磨期君子》——講述各階段的人生修鍊,壹次而完整地提出成功人生的自慢實踐法。

2013年出版《自慢6:自學偷學筆記》——分享在職場四十餘年,領悟的學習心得及方法。

2014年出版《自慢7:人生國學讀本》——與何飛鵬壹同深入體驗結合人生與國學的知識饗宴。

作者:何飛鵬(FEI-PENG, HO)

出版社:商周出版

書系:新商周叢書

出版日期:2016-03-29

ISBN:9789862729922

城邦書號:BW0599

規格:平裝 / 單色 / 224頁 / 14.8cm×21cm

用户评价

这本书的语言风格,如同经历过风霜洗礼的工匠之手,去除了一切不必要的雕饰,留下的都是经过时间检验的实在内容。它不迎合当下的流行趋势,也不试图去迎合年轻一代的阅读习惯,它更像是在进行一场与时间的对话,与那些在生命旅途中跋涉的人进行心照不宣的交流。我尤其欣赏作者那种对“当下”的珍视,这种珍视并非廉价的口号,而是根植于对生命有限性的深刻洞察。它没有许诺永恒的幸福,却教会了我们如何在每一个转瞬即逝的片刻中,捕捉到真正的充实感。读完之后,我没有觉得人生中的所有问题都迎刃而解,但那种面对世界时不自觉抬高的防御姿态,却明显松弛了下来。这是一种从“被动应对”到“主动体验”的转变,这份宁静的力量,才是这本书留给我最宝贵的遗产。

评分初拿到这本书的时候,坦白说,封面设计给我留下了一种质朴到近乎“不修边幅”的印象,与当前市场上那些设计精美、追求视觉冲击力的书籍形成了鲜明对比。然而,正是这份朴实,反而成了它内在深度的最好注脚。这本书的行文节奏非常独特,它没有传统章节的明确分野,更像是一组组独立的思考火花,你可以在任何一个随机打开的页面停下来,都能从中汲取到一小口营养。我尤其欣赏作者在叙述观点时所展现出的那种克制感——他似乎很清楚,人生的“对”与“错”从来都不是非黑即白的绝对论断,而是在特定时空下,基于个体经验的暂时性定论。这种不预设立场的态度,让人在阅读时感到无比的轻松和尊重,没有被强行拉入某种既定的哲学框架中。这种阅读体验,更像是进行了一场精神上的“慢跑”,每一步都稳健有力,踏踏实实地感受着脚下土地的回馈,而不是盲目地冲向终点线。

评分在阅读这本书的过程中,我发现自己不断地将书中的观点与我周遭的人际关系进行对照和反思。它并非一本专门讨论人际交往的书,但作者对于“界限感”的微妙拿捏,对于“付出与索取”的天平如何在日常生活中失衡,都有着极其细腻的描摹。这种描摹的精妙之处在于,它避免了使用生硬的心理学术语,而是通过讲述一些生活中的微小场景,让我们清晰地看到,许多人际关系的疲惫并非源于恶意,而是源于认知上的错位。比如,如何区分善意的帮助与不请自来的干涉,如何有勇气说“不”却又不至于伤害感情,这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰是构成幸福感的重要基石。这本书像一面镜子,清晰地反射出我在与外界互动时,那些潜意识里被忽略掉的沟通盲点,提醒我要以更成熟、更自洽的方式去构建自己的社交生态。

评分这本书最让我感到震撼的地方,在于它对“失败”和“遗憾”的处理方式。太多励志作品热衷于粉饰过往的挫折,将其描绘成通往成功的垫脚石,但这本书没有走老路。它坦诚地面对了那些“做错的决定”所带来的长久回响,不是用一种后见之明的优越感去评判过去的自己,而是带着一种温和的理解去接纳它们。这种接纳的力量是巨大的,它解除了阅读者心中对于“完美人生”的苛求。我读到某些段落时,会忍不住停下来,回想起自己人生中那些至今耿耿于怀的岔路口,但这一次,我看到的不再是懊悔的影子,而是一种“原来如此”的释然。作者似乎在说:那些看似错误的路径,最终塑造了今天的你,它们不是需要被抹去的污点,而是构成你独特性的纹理。这种深刻的自我和解,是比任何高屋建瓴的指导更有价值的馈赠。

评分这本薄薄的小册子,捧在手里,感觉就像是翻开了一位老朋友放在桌角的一叠信笺。没有宏大的叙事,没有复杂的理论,有的只是那种洗尽铅华后的坦然与智慧。我记得最开始翻阅时,是在一个略显疲惫的午后,本想着快速浏览一下,打发时间,结果却被那种不加修饰的真诚牢牢地抓住了。它不像那些市面上流行的成功学书籍,上来就给你灌输一套标准化的公式,告诉你“照着做”就能到达彼岸。恰恰相反,它更像是一次私密的对谈,作者仿佛坐在你对面,不急不躁地分享着那些在生活的湍流中被反复冲刷、最终沉淀下来的认知碎片。那些关于选择、关于取舍、关于如何与不完美共存的体会,没有用华丽的辞藻去包装,却有着直击人心的力量。读完之后,我的心情不是那种“豁然开朗”的激动,而是一种更深沉的宁静,仿佛心里原本打着的一些小小的结,被轻轻地解开了,留下的是对未来道路更加清晰的感知。它不提供答案,它只是帮你把问题看得更清楚,这一点,对我来说,比任何标准答案都宝贵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有