具体描述

内容简介

城头山古城址的发掘,揭露清理了近八百座墓葬、六百多个灰坑、数十座房址和十座陶窑以及其他重要遗迹,为我们认识当时的聚落形态,进而推论其社会组织结构提供了极为重要的资料。由于墓葬多,因此可修复的器物达到数千件,其时代从汤家岗文化一直延续到石家河文化。本报告较全面地公布了这些资料,应该会对长江中游史前文化谱系和编年的研究有所帮助。目录

绪论第一章 城头山古城址所在地区的地理环境

第二章 城头山古城址的发现、调查、发掘、资料整理和报告编写

第一部分 地层堆积和文化分期

一 第二发掘区

二 第三发掘区

三 第四发掘区

四 第五发掘区

五 第六发掘区

六 第七发掘区

七 第八发掘区

八 第九发掘区

第二部分 遗迹

第一章 城墙、护城河(环壕)

第二章 稻田

第三章 房址

第四章 灰坑

第五章 灰沟

第六章 陶窑

第七章 祭台

第八章 墓葬

第三部分 遗物

第一章 汤家岗文化遗物

第二章 大溪文化遗物

第三章 屈家岭文化遗物

第四章 石家河文化遗物

结束语

英文提要

日文提要

前言/序言

用户评价

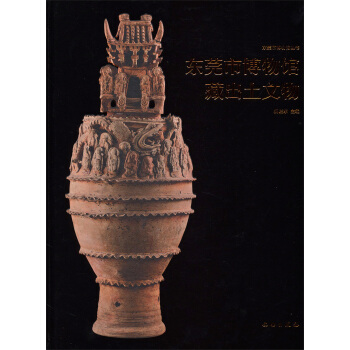

这套书的装帧设计实在让人眼前一亮,拿到手的时候就感觉沉甸甸的,那种厚重感和历史的沧桑感扑面而来。纸张的质感非常考究,印刷的图片和图表清晰度极高,即便是放大去看那些陶器残片或石器工具的细节,也能感受到考古工作者们在现场细致入微的观察和记录。我特别喜欢它排版上的那种严谨性,每一页的布局都遵循着某种既定的逻辑,让人在阅读复杂的地层剖面图和文物分类表时,不会感到混乱。虽然内容本身可能涉及大量的专业术语和年代测定数据,但排版上的留白和清晰的图文对应,极大地降低了理解门槛。这不仅仅是一份报告,更像是一件精美的工艺品,看得出出版方在制作过程中倾注了极大的心血。尤其是那三卷书的独立性与整体性把握得恰到好处,让我可以根据自己的阅读节奏,分别深入不同的主题,比如第一卷可能侧重于遗址的宏观环境与年代框架,第二卷聚焦于具体的出土遗物分类与研究,而第三卷则可能是对整个文化面貌的综合复原与比较分析。光是摩挲着封面上的文字和图样,就已经能感受到那种跨越时空的对话感。

评分阅读这套书的过程中,最让我印象深刻的是其学术的审慎态度。面对许多尚存争议或证据不足的推论,报告撰写者们展现出了一种令人敬佩的克制和客观性。他们没有急于下定论,而是清晰地界定了哪些是确凿的考古事实(Observation),哪些是基于现有证据的推论(Inference),以及哪些是基于理论模型的假设(Hypothesis)。这种层次分明的表达方式,对于读者,尤其是对于初入考古领域的新手来说,是非常重要的学习范本。它教会我们,真正的科学探索在于对不确定性的尊重,在于不断地修正和完善认知,而不是用夸大的辞藻去填补知识的空白。全书透着一股沉稳的学术气场,让人感到踏实和信服。

评分虽然这是一套专业性极强的考古报告集,但它在文化遗产保护和地方性历史研究方面的意义同样值得称赞。通过对澧县城头山遗址的详尽发掘和记录,我们得以窥见长江中游地区新石器时代文化谱系中一个关键节点的特征,它对于构建中国南北方早期文明交流互鉴的历史脉络,提供了重要的实物证据。它不仅仅是对一处古老地点的考古记录,更像是为整个区域文明史的叙事添上了浓墨重彩的一笔,让我们对自身文化基因的源头有了更清晰、更具象的认识。能够将如此重要的区域考古成果以如此高规格的形式整理出版,对于传承和弘扬中华优秀传统文化,其社会意义不亚于其学术价值。这套书的问世,无疑是对所有关心中国史前文明进程的人们的一份厚礼。

评分作为一名对早期文明演进抱有浓厚兴趣的业余历史爱好者,我过去接触的很多考古报告往往流于枯燥的文字堆砌,缺乏生动的现场感。然而,这套书的叙述风格,尤其是对于发掘过程的描述,简直就像是在听一位经验丰富的现场考古队长,娓娓道来那段尘封已久的往事。他们不仅告诉我们“发现了什么”,更重要的是描绘了“是如何发现的”——那些在烈日下汗流浃背的挖掘场景,面对突如其来的重要发现时的激动,以及在清理每一层文化堆积时所展现出的那种近乎于偏执的耐心和敬畏之心。这种“过程书写”的魅力在于,它将冰冷的数据和文物赋予了人性化的温度,让我仿佛置身于那个位于澧县的史前工地,亲眼见证着那些石片和陶碎片是如何拼凑出完整的新石器时代社会图景的。这种沉浸式的体验,远比单纯阅读结论要来得震撼人心和具有启发性。

评分这本书的资料深度和广度是毋庸置疑的,它所涵盖的对器物类型的细致划分和类型学的建立,显然是建立在海量的一手材料和严谨的学术对比之上的。我尤其关注其中关于农业起源和聚落形态演变的部分,报告中引用的多学科交叉分析,比如土壤学、植物遗存分析(浮选结果)以及动物骨骼断代数据,都指向了一个非常复杂且动态的史前聚落结构。这种跨学科的整合,极大地拓宽了我们对当时社会组织复杂程度的认识。它不是简单地罗列“发现了多少陶罐”,而是深入探讨了这些陶器在使用功能、纹饰风格上的地域性和时间性变化,并试图从中反推出当时的社会分工和礼仪活动的痕迹。对于想要进行深入学术研究的同仁来说,这套书无疑是提供了一个极其坚实和详尽的基石,它的参考价值和引用潜力是巨大的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![广富林:考古发掘与学术研究论集 [Proceedings on the Excavation at Guang Fu Lin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11569317/5493705cN6c8902ad.jpg)

![世界遗产·中国 [World Heritage in China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11593236/549377eaN858447f6.jpg)