具体描述

用户评价

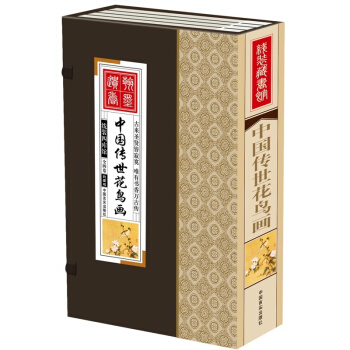

这部典籍的装帧真是让人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,初次上手时就能感受到制作者的用心良苦。纸张的选取,色泽的温润,仿佛带着历史的呼吸。我尤其欣赏那种古朴中不失精致的细节处理,每一处烫金的纹饰,都恰到好处地烘托出内里内容的珍贵。打开书页,扑面而来的不是冰冷油墨的气息,而是一种混合着陈年纸香的微甜,让人忍不住想要沉浸其中,去追溯那些遥远的美学源头。整体来看,这套书的外壳就像一个精心雕琢的宝盒,将里面的瑰宝妥帖地安放着,即便是摆放在书架上也成了一景,那种“可观、可赏、可藏”的特性,远超了一般图书的范畴,更像是一件值得世代传承的工艺品。那种厚重感和仪式感,与书中所蕴含的文化重量是完美契合的,不是那种浮光掠影的快餐阅读材料能比拟的。

评分我是一个偏爱从技法层面去理解艺术的人,而这套书在“如何画”的探讨上做得非常细腻入微。它不只是简单地展示了成品的华美,更深入地剖析了不同流派对笔墨的运用哲学。比如,对白描勾勒时对线条力度的控制,以及设色过程中对色彩晕染的层次感把握,都有非常直观的图解说明。我尝试根据书中的一些小技巧去临摹几笔,立刻就能感受到,那些看似随性的挥洒背后,其实蕴含着对自然万物形态的深刻观察和对材料特性的精准驾驭。对于业余爱好者而言,这种从理论到实践的桥梁搭建得极其稳固,它不仅告诉你“应该画什么”,更关键的是教你“如何去画出那个神韵”。

评分说实在的,对于这么一套分量十足的典籍,我原本担心会因为内容太过严肃而显得枯燥乏味,但实际阅读体验却出乎意料地轻松愉悦。这得益于编纂者对叙事节奏的把握。他们懂得穿插一些关于画家生平的轶事趣闻,或是某个名画创作时的时代背景故事,这些“花边”材料非但没有削弱学术性,反而像是在品茗时搭配的点心,极大地丰富了阅读的层次感。每一次翻阅,都像是在与古代的匠人们进行一场跨越时空的对话,我能感受到他们对自然之美的敬畏,以及那种将短暂生命凝固在绢帛上的执着。这种人文关怀与艺术展示的完美平衡,让我在享受视觉盛宴的同时,也获得了精神上的满足。

评分我花了整整一个下午的时间,才大致翻阅完第一卷的序言和导读部分,那种深邃的学术考据和严谨的文献梳理工作量,着实令人叹服。作者对于历代花鸟画脉络的梳理,绝非简单的断代史罗列,而是融入了对社会风气、哲学思想甚至气候变迁如何影响艺术表达的独到见解。特别是对于宋徽宗一朝对工笔细描的推崇,以及元代文人画兴起后,写意风格如何从士大夫的内心世界中破茧而出的分析,都极其到位且富有启发性。我之前对某些朝代的画风流变总是感到有些模糊不清,但读完这部分梳理后,思路豁然开朗,感觉像是被一位功力深厚的老师带着,走进了那段波澜壮阔的艺术长河中,每一个转折点都讲解得清晰有力,令人信服。

评分试着对比了一下我收藏的其他几本关于中国传统绘画的资料,坦白说,这套书在图版的精细度和选择的广度上,展现出了压倒性的优势。那些我们只在博物馆图录中惊鸿一瞥的“镇馆之宝”级别的作品,在这里都能看到非常高质量的彩印复刻。更难得的是,它不拘泥于“名家名作”的窠臼,许多地方志记载中失传已久或者仅存于小众收藏集中的精品,也被一一挖掘出来,以如此清晰的形态呈现出来。这意味着即便是资深的艺术史研究者,都能从中发现新的比对材料和研究角度,其资料价值之高,简直是难以估量。这种“穷尽式”的搜集精神,让阅读体验从单纯的欣赏升华为一种学术性的探秘过程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![元史(全15册 二十四史繁体竖排) [明] 宋濂 等,撰 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10454581334/57775e7eN00378901.jpg)