具体描述

基本信息

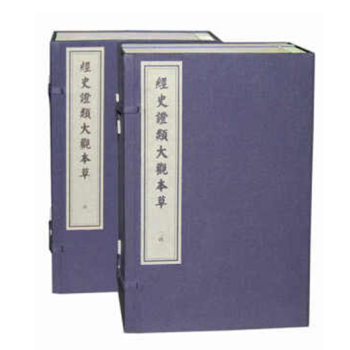

作 者: (宋)唐慎微

出 版 人:中国书店

年 代:2015-10-01

I S B N:9787514913033

开本:16

用户评价

对于一个普通读者而言,这套《经史证类大观本草》最吸引我的地方,或许在于它散发出的那种“完整性”和“体系感”。它不是零散的药方集,而是试图构建一个包罗万象的、以“本草”为核心的知识宇宙。线装书的打开方式本身就要求读者采取一种仪式感的态度,这无形中提升了阅读的专注度。我常在下午光线最好的时候,轻轻展开其中一册,感受那份油墨与纸张混合的微弱气味,然后沉浸在那些关于产地、采收时节、炮制方法的详细描述中。这种体验,是任何电子书或影印本都无法替代的。它让我重新认识到,知识的载体本身,也是其意义的一部分,这套书的形制和内容完美地融合在一起,共同讲述着一部关于中华医药传统的宏大叙事。

评分每一次打开这套书,都像是在参与一场学术的考古。那份“经史证类”的命名哲学,体现了古人对知识的敬畏——任何新的发现都必须建立在扎实的文献基础之上。我对其中涉及的“校勘”痕迹特别感兴趣,虽然我不是专业的版本学家,但能想象到历代注疏者在面对不同手抄本和刻本时的巨大挑战。这本书的价值,某种程度上也体现在其作为版本史料的重要性上。它不是一个静止的文本,而是历代学者心血的结晶,不断被修订、注释、完善的过程,本身就是一部活生生的学术发展史。我喜欢那种在阅读正文时,时不时会遇到古人笔注的惊喜感,这让阅读过程充满了发现的乐趣,仿佛能在那些泛黄的纸页间,捕捉到不同时代学者们严肃而专注的身影。

评分读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一场与古人跨越时空的对话。那二十四册书脊排在一起,视觉上就有一种震撼人心的秩序感和厚重感,很适合那种需要静下心来,慢慢品味的阅读习惯。我发现,这本书的编纂逻辑非常讲究,它不是简单地把草药堆砌在一起,而是通过大量的引证和“证类”的梳理,构建了一个庞大的知识网络。这对于理解古代医家如何将药物知识与历史事件、地理环境联系起来至关重要。比如,当我看到某味药材的条目下,引用了多位不同朝代医家的观点和文献出处时,那种求真务实的态度便跃然纸上。这种全景式的梳理,使得即便是对药学不太精通的人,也能从中窥见古代知识传承的脉络。它需要的不是速读,而是像对待一件精美的古董那样,小心翼翼地去摩挲、去解读其中的每一笔一画,才能真正领略到其“大观”的精髓所在。

评分这部《经史证类大观本草》,光是名字就透着一股沉甸甸的历史分量,尤其是那“16开线装”的形制,让人一上手就能感受到纸张的质感和装帧的古朴。我拿到书的时候,首先就被它那厚重的函套吸引住了,仿佛触摸到了千百年前的墨香。说实话,我对传统本草学的兴趣,更多是源于对古代生活方式的好奇,想看看古人是如何认识和利用自然的。这本书的内容,当然是博大精深的,它不仅仅是罗列药材的性味功效,更像是一部结合了历史典籍和博物学的百科全书。记得翻到其中关于某些珍稀草药的记载时,那种对细节的考究和引证的严谨,让人不得不佩服古人的治学态度。它让我体会到,在没有现代科学工具的时代,仅凭观察、经验和文献的积累,能构建出如此庞大的知识体系,是多么了不起的成就。虽然有些记载放在今天看来可能略显玄妙,但正是这种“古法”的魅力,让我对传统医学的智慧有了更深一层的敬意。

评分我收藏这本书已经有一段时间了,坦白说,它更像是书架上的一个“镇宅之宝”,而非日常翻阅的读物。线装书的特点就是书页之间容易松散,所以每次翻阅都得格外小心翼翼,生怕弄坏了那份古老的韵味。这本书的内容涉及的范围极广,从寻常的柴米油盐都能入药的草本,到深山老林中的奇珍异兽,无所不包。令我印象深刻的是它对药材“形态描述”的生动性,很多文字描述即便放诸今日,依然能帮助我们大致勾勒出该物种的模样。这对于研究古代的生态环境和物种变迁,无疑提供了宝贵的非物质证据。它迫使我跳出现代生物学的视角,去理解古人是如何用更直观、更具哲学意味的方式来命名和分类自然界的万物。那种朴素而又深邃的观察力,是现代快速分类体系所难以比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![元史(全15册 二十四史繁体竖排) [明] 宋濂 等,撰 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10454581334/57775e7eN00378901.jpg)