具体描述

编辑推荐

在人类的历史上,世界各地区与民族总是先有语言,后来才有文字。语言的出现,可以追溯到上百万年前的原始时代,而文字的萌芽一般都不足万年。语言与文字,各国家、各民族多有不同,为其文化的总代表。

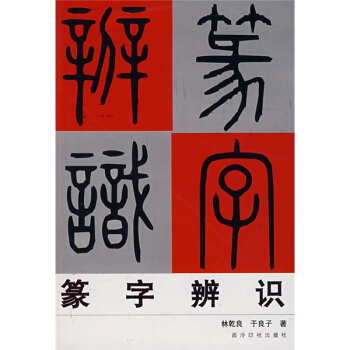

内容简介

百余年前,殷墟安阳发现的甲骨文曾经轰动全球,成为世界范畴的热门专学。尤其在建国以来的半个多世纪中,我国的考古工作取得无数丰硕的成果。作为学术的总结,诸如甲骨文、石鼓文、金文、古玺文、汉印文字、楚帛文、侯马盟书等都有一至多种专著问世。如此大量的巨著,对一般读者来说难免有“浩如烟海”、“望洋兴叹”之感。我虽对古文字研究不深,却也已有数十年历史;虽以书法、篆刻为主,却也涉及古文字的一些问题。因此,不自揣浅薄而编撰此《篆字辨识》。挂一漏万自不必说了,不当之处亦所难免,望海内外同道有以正之,则幸甚。有关篆书与篆刻,昔年颇得陆维钊、沙孟海、韩登安三位恩师之教诲。三师早归道山,我也古稀过五。学海无涯,尚须精进不已。而目糊、手战、腰楚诸疾并作,独任为艰,诚邀西泠同社于良子合作。于君年未五十而学艺并臻,著作为世所重。合二人之力,以期为浩瀚之华夏文化添一瓦甓也。

内页插图

目录

序

第一篇 篆字的分类

第一章 甲骨文

第二章 金文

第三章 古玺文

第四章 石鼓文

第五章 小篆

第六章 汉篆

第七章 诏版文

第八章 其化

第二篇 篆字的辨认

第一章 六书

第二章 篆变与隶变

第三章 常见的部首

第四章 应在的《篆法辨诀》

第三篇 篆字的应用

第一章 旅游辨篆

第二章 鉴定辨篆

第三章 篆字与艺术创作

前言/序言

用户评价

我拿到这本书时,是抱着一种“挑战”的心态开始阅读的,因为篆书在现代人看来,总有些高不可攀。然而,《篆书辨识》成功地架起了一座沟通古今的桥梁。它的叙述节奏掌握得极好,前半部分详述了篆书的形体结构和基础笔画的特点,讲解得细致入微,但绝不拖沓。最让我印象深刻的是其中关于“意境”的探讨,作者不仅仅停留在字形结构上,还深入分析了篆书线条的提按顿挫中流露出的古朴气韵和审美情趣。这使得这本书不仅仅是一本技术手册,更是一本关于中国古典美学的入门读物。我发现,一旦掌握了辨识的窍门,那些原本晦涩的线条组合也变得有了生命力,仿佛能从中看到古人的生活场景和信仰寄托。对于一个追求深入了解中国传统文化的爱好者来说,这本书提供的视角是多维度的,它教会我们如何“看懂”文字背后的历史重量和艺术价值,而不是简单地“读出”它的音义。

评分翻开这本《篆书辨识》,我首先被其装帧设计吸引了,那种古朴典雅的风格,让人一看就知道这不是一本普通的工具书。内容上,这本书的重点似乎不在于教人如何一笔一划地描摹,而是着重于“辨识”的技巧和思维训练。作者似乎在引导我们进入古人的思维模式,去体会那种“仰观天文,俯察地理”的造字哲学。书中收录了大量不同时代、不同载体的篆书范例,从青铜器铭文到秦朝的诏版,样本的选择非常具有代表性,这极大地拓宽了我的视野。对于一些容易混淆的形近字,作者采取了对比分析法,指出其细微的结构差异以及意义上的分野,这一点对于我们进行碑帖考据或者文物解读时,提供了非常实用的参照。我曾尝试着去对照一些拓片,发现这本书提供的辨识逻辑是如此可靠和系统化,它让我不再是死记硬背,而是真正理解了文字的结构逻辑。与其说是学习一种字体,不如说是进行了一次深入的文化考古之旅。

评分阅读《篆书辨识》的过程,对我而言,是一次心境的沉淀。这本书的文字风格非常沉稳、内敛,没有太多花哨的辞藻,每一个论断都有坚实的史料作为后盾。它似乎非常注重“脉络”的梳理,将周、秦、汉几个关键时期的篆书发展变化,梳理得像是一部清晰的时间轴。我发现书中对于一些关键的字形定型过程的论述,尤其精彩,它解释了为什么某些字形最终被固定下来,这背后涉及的政治、文化因素,都被作者巧妙地融入了对字体的分析之中。这使得学习篆书不再是孤立的技能训练,而是与中国古代政治制度、礼仪文化等宏大叙事紧密联系起来。对于那些希望从“术”的层面深入到“道”的层面的学习者来说,这本书无疑提供了一个非常坚实可靠的理论基础和广阔的视野,让人在辨识古文时,胸中有丘壑,下笔有依据。

评分坦白讲,市面上的篆书书籍很多,但大多要么过于学院派,充斥着晦涩的学术术语,要么就是肤浅地罗列字例。这本书的出现,可以说是填补了一个重要的空白。《篆书辨识》的特点在于其强大的“可操作性”和“趣味性”的完美结合。作者似乎非常了解初学者的困惑点,针对性地设计了一系列辨识练习和错题集锦。这些练习并非是简单的抄写,而是要求读者在给定的语境中,判断出几种可能相近的篆字形体,并给出选择依据。这种互动式的学习方法极大地提高了学习效率。我特别喜欢其中对不同地区、不同时期篆书风格差异的对比分析,比如秦系和小篆的微妙变化,这对于理解中国文字的区域性发展提供了极佳的案例支撑。它不只是教会你认识字,更教会你如何像一个文字学家那样去观察和分析每一个笔画背后的历史信息。

评分这本《篆书辨识》实在令人耳目一新,它不像那些枯燥的字帖,而是用一种非常生动活泼的方式,把篆书的演变过程和它背后蕴含的文化精髓娓娓道来。作者对甲骨文、金文到小篆的脉络梳理得极其清晰,每一个字形的变化都配有详尽的图解和解释,让我这个以前对篆书一窍不通的门外汉,也能轻松理解。特别是书中对“六书”理论的阐述,不再是空泛的理论堆砌,而是结合大量的实例进行剖析,让人立刻就能明白象形、指事、会意这些造字的智慧所在。读这本书就像是和一位经验丰富的老师在私下交流,他不仅教你“怎么写”,更重要的是告诉你“为什么这样写”。那种对汉字起源的敬畏感油然而生,感觉每一次触摸到古老的文字,都能感受到历史的呼吸。我尤其欣赏作者在介绍繁体字与简化字关系时展现出的那种严谨和审慎,既肯定了现代文字的便利性,又强调了传承古文字韵味的必要性。这本书完全颠覆了我对传统书法教材的印象,它更像是一部深入浅出的文字学导览图,引人入胜。

评分书不错,就是不能作字帖。后面的篆画什么的没意思。

评分篆刻菜鸟一枚,很实用。希望会有大帮助。

评分活动时候入手的,服务很好,价格也不错

评分买了太多的书,根本没时间看,这本书对于一般人来讲其实也没有什么大的意义了,只是因为京东搞活动忍不住又剁手了。京东的物流确实是一流的服务。

评分挂一漏万自不必说了,不当之处亦所难免,望海内外同道有以正之,则幸甚。有关篆书与篆刻,昔年颇得陆维钊、沙孟海、韩登安三位恩师之教诲。三师早归道山,我也古稀过五。

评分书是好书,只是没时间看,慢慢来吧

评分认真看看,免得连个印章都得猜

评分好,不错,不错的

评分快递太慢了,书本不错吧。。。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有