具体描述

内容简介

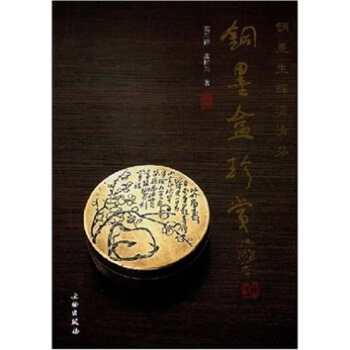

尹润生是二十世纪我国古墨收藏、鉴赏、研究名家一人。 古墨,通常归类于“文房四宝”。但古墨绝非为单纯的“消耗”品,古墨将雕刻、绘画、书画艺术及精斟的制造技术结合于一身,墨上呈现、记载着文学、宗教、天文、地理、历史、建筑、耕织等等中华民族绚丽多彩的文化,它是中华文化斑斓的一角。古墨有“百年如石,一奌如漆”的品质,墨迹不怕日晒雨淋。 1956年尹润生先生与知名学者及收藏大家叶恭绰、张子高、张絅伯先生一起,选明墨精品,出版《四家藏墨图录》,四位还都将毕生收藏捐献给国家。尹润生的前一部遗作《墨林史活》于1986年在其夫人协助下,由紫禁城出版社出版。《墨林史话》侧重于古墨知识的介绍,本书则纯为古墨文物的考辨,是作者以毕生的精力收藏、保护、鉴赏研究古墨的笔记。《尹润生墨苑鉴藏录》由其作者长女整理、编篡。为了方便读者,特将书中墨铭出现的人物、作者,引用的墨论书目,汇总于后。亦将《墨林史话》中有关古墨知识的篇章作为附录收入。作者简介

尹润生,二十世纪我国古墨收藏、鉴赏、研究名家第一人。内页插图

目录

编者弁言尹润生小传

序言

今之不藏,何由而古

自序

明墨

万历及前朝

一 万花谷墨

二 溪提金汁胜兴墨

三 龙九子凤九雏墨

四 大国香墨

五 文昌宫墨

六 八柱承天墨

七 凌烟阁墨

八 兰亭修禊图墨

九 龙行雨施墨

一0 寥天一墨

一一 大国香·当朝一品墨

一二 紫茸香墨

一三 大国香·神品墨

一四 文嵩友墨

天启朝

一五 九玄三极墨

一六 廖天一墨

一七 金质墨

一八 青麟髓墨

一九 国宝墨

二0 苍壁墨

二一 青麟髓墨

二二 文苑攸光墨

二三 玄虬脂墨

二四 青麟髓墨

二五 廖天一墨

崇祯朝

二六 矅灵墨

二七 赤水珠墨

二八 千秋光墨

二九 八吉祥墨

三0 八柱承天墨

三一 千秋光墨

三二 世宝墨

三三 镜石墨

三四 大国香墨

三五 三台石墨

三六 卿云露墨

三七 庆云露墨

明清墨

三八 紫金光墨

三九 百城坐对墨

四0 瑶池仙驾墨

四一 桐乡胜侣墨

四二 商彝墨

四三 桐乡雅集墨

四四 乌龙液墨

四五 凤麟胶墨

四六 尊胜幢墨

四七 无名氏墨

清墨

顺治朝

四八 玄龙焕墨

四九 天府御香墨

五0 郢碧墨

五一 世宝墨

五二 金壶液墨

五三 卿云露墨

五四 赖古堂写经墨

康熙朝

五五 满文墨

五六 世掌丝纶墨

……

民国墨

附录

精彩书摘

明墨万历及前朝

一 万花谷墨

正圆形,通体漆衣。面中界以双边,中间隶书阳识「万花谷」三字;北,镌绘正龙蟠绕,鳞瓜之罅错以万花;侧,楷书阳识「吴乾初制」四字款。重五两。

【案】

吴乾初,安幑歙县人,明隆庆、万历间墨工。

乾初造墨负盛誉,传品绝鲜,墨林重之。考宣城麻三衡《墨志》,载乾初墨两品,一曰「瑞应图」,一曰「清溪墨」。新安方瑞生《墨海》,载古玉斋王朝卿藏乾初墨亦两品,一为「赤水玄珠」,一即「瑞应图」。

前言/序言

用户评价

这本书最吸引我的地方,在于它不仅仅是一本简单的鉴藏记录,更像是一部时代侧影的剪影集。透过作者的视角,我们得以窥见那个特定历史时期下,文人士大客阶层的生活方式、审美趣味,乃至他们对于气节和道义的坚守。那些被精心记录下来的藏品,每一件背后都承载着一段故事,一段历史的烙印。作者的叙述笔触细腻而深沉,他写的不只是物件的价值,更多的是它们所蕴含的精神价值。读着读着,我常常会陷入沉思,思考这些流传百年的物件,下一站又会落入谁的手中,又将见证怎样的兴衰更替。

评分我一直对那些关于“物我两忘”的境界很感兴趣,而这本书恰恰提供了一个绝佳的视角来观察这种境界是如何在日常生活中体现的。书中对细节的捕捉到了近乎偏执的程度,无论是对笔锋的力度分析,还是对釉色细微差异的辨识,都展现出一种近乎禅宗般的专注。这种专注力本身就是一种力量,它让冰冷的收藏品拥有了温度和生命。我尤其欣赏作者在描述某件心爱之物时的那种近乎虔诚的语气,那不是炫耀,而是一种对创造者智慧的由衷赞叹,读完后,我似乎也沾染上了一丝那份宁静致远的文人气息。

评分这本书的装帧和内容排版有一种古典的韵味,让我感觉自己手里拿的不是现代印刷品,而是从旧书店里淘来的珍本。虽然文字量巨大,但每每感到疲惫时,我总会停下来,欣赏一下书中精美的插图和清晰的拓片。这些图版质量极高,即便是数码时代下,也难以找到能与之媲美的印刷效果。它仿佛是一场穿越时空的对话,让遥远的古代艺术品,以一种极具说服力的方式,呈现在我们眼前。它提醒着我,真正的艺术品鉴赏,永远离不开对历史的尊重和对实物的细致观察,这种踏实的求真精神,在如今这个信息爆炸的时代,显得尤为珍贵和难能可贵。

评分说实话,这本书的阅读门槛不低,它不是那种可以随便翻翻找乐子的消遣读物。它需要你静下心来,带着一份敬意和好奇心去探索。那些对古代艺术品和文人交游的描述,如果没有一定的背景知识,初读起来可能会有些吃力。但我喜欢这种挑战,因为它强迫我去主动学习,去查阅那些陌生的名词和典故。随着阅读的深入,我发现自己仿佛置身于一个高雅的沙龙之中,听着那些前辈们对器物、书画的细致入微的品评,那种对“真”与“美”的苛刻追求,让我对当今的浮躁世界有了一种清醒的反思。

评分这部书卷帙浩繁,光是厚度就让人望而生畏,拿到手里沉甸甸的,光是纸张的质感就透着一股子老派文人的讲究劲儿。我花了很长时间才把它从头到尾翻完,那种感觉就像是陪着一位老先生,沿着他毕生的足迹,走过了一条充满历史尘埃又闪耀着艺术光芒的长路。书里的排版非常考究,字里行间都透露着一种对传统的敬畏,但又不是那种僵硬的古板,而是带着一种对美的执着追求。每次翻开一页,都能闻到一股淡淡的墨香和纸张的陈旧气味,仿佛能触摸到那个时代的温度。

评分中国古代虽无“文献学”一词,但许多学者在开展学术研究的同时,进行了大量文献整理和研究工作;历代文献收藏家也积累了丰富的经验。从中国古代文献研究的情况来看,其内涵比较广泛,除研究一般的文献发展史外,还涉及文字的校订,版本的鉴别,对内容得失的评品及目录的编制等。如汉代刘向、刘歆父子校理群书,编制《别录》、《七略》是整理文献;郑玄为群经作注,也属整理文献。最早以专著形式系统讨论文献学的是南宋的郑樵。他在《通志·校雠略》中从理论上阐述了文献工作中的文献收集、鉴别真伪、分类编目、流通利用等问题。郑樵以后,系统研究文献学理论的是清代的章学诚,其著名观点是“辨章学术、考镜源流”,即要求在文献整理过程中要明确反映并细致剖析各种学术思想的发生、发展过程及相互关系等。但他和郑樵一样,都把这些工作称为“校雠学”。最早以“文献学”作为书名的著作是郑鹤声、郑鹤春合著的《中国文献学概要》(1933),书中认为:文献学的基本内容是文献的结集、审订、讲习、翻译、编纂和刻印。张舜徽在《中国文献学》(1982)和王欣夫的《文献学讲义》(1986)则是研究中国古典文献学的专著,二书认为文献学就是版本学、校勘学(见校雠学)和

评分一半图片模糊不清,如果图像资料缺失,这些东西都在故宫,为什么不重新做拓片呢?出版是百年事业,何况这种凝聚学者终身心血和学养的著作,编者为何没有虔敬之心?

评分这套书不错,专家的经典著作,装帧精美

评分便。

评分便。

评分制作:将坯料按规格搓拓成浑然无缝隙的墨果,压入墨模成形,成为各种形状,墨面印上了精细的装饰图案及文字。

评分晾干:墨成形之后还要晾干,有平放、入灰、扎吊三种方法。平放晾干的初期,墨要不断翻转,使干燥收缩时自然拱翘的墨体自行恢复平整。晾墨环境的温度、湿度要严格控制,风大、阳光直晒、过分干燥都会导致墨内水分析出不均匀,以致产生碎裂纹。另外,温度过大也不好,会使墨出现霉变,影响墨的质量。

评分,阅读了一下,写得很好,尹润生是二十世纪我国古墨收藏、鉴赏、研究名家第一人。古墨,通常归类于文房四宝。但古墨绝非为单纯的消耗品,古墨将雕刻、绘画、书画艺术及精斟的制造技术结合于一身,墨上呈现、记载着文学、宗教、天文、地理、历史、建筑、耕织等等中华民族绚丽多彩的文化,它是中华文化斑斓的一角。古墨有百年如石,一奌如漆的品质,墨迹不怕日晒雨淋。1956年尹润生先生与知名学者及收藏大家叶恭绰、张子高、张絅伯先生一起,选明墨精品,四家藏墨图录,四位还都将毕生收藏捐献给国家。尹润生的前一部遗作墨林史活于1986年在其夫人协助下,由紫禁城社。墨林史话侧重于古墨知识的介绍,本书则纯为古墨文物的考辨,是作者以毕生的精力收藏、保护、鉴赏研究古墨的笔记。尹润生墨苑鉴藏录由其作者长女整理、编篡。为了方便读者,特将书中墨铭出现的人物、作者,引用的墨论书目,汇总于后。亦将墨林史话中有关古墨知识的篇章作为附录收入。,,明墨万历及前朝一万花谷墨正圆形,通体漆衣。面中界以双边,中间隶书阳识「万花谷」三字北,镌绘正龙蟠绕,鳞瓜之罅错以万花侧,楷书阳识「吴乾初制」四字款。重五两。【案】吴乾初,安幑歙县人,明隆庆、万历间墨工。乾初造墨负盛誉,传品绝鲜,墨林重之。考宣城麻三衡墨志,载乾初墨两品,一曰「瑞应图」,一曰「清溪墨」。新安方瑞生墨海,载古玉斋王朝卿藏乾初墨亦两品,一为「赤水玄珠」,一即「瑞应图」。。

评分中华民族绚丽多彩的文化

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![花之书(感知并塑造花朵的生命与美)(精) [The Flower Book] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12244280/59ca0279N6bc7462d.jpg)

![中国红:古钱币 [Chinese Ancient Currencies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10976455/rBEGE0-w35UIAAAAAAAp87QS3tkAAA7igE7-WQAACoL120.jpg)