具体描述

清华大学学生科幻协会始创于1996 年,历经一次断代,至今已有24年历史。在本书中,我们将从多个角度介绍清华课外文化、社团文化,以及清华对科幻的执着,对科学兴趣的热爱。以真实的清华的课外校园文化,影响当代青少年。

《寻找旦旦》和《那些神秘的社员们》是协会内历史最悠久的一项活动的成果:在活动中,社员会以其他社员为对象创作幻想故事,借此增进对彼此的了解;“幻想嘉年华”一节会展览协会原创部的成员在笔会上的即兴幻想,包括一套科幻菜谱、一套异星生物志和一篇景观短文;《清华北大异闻录》则集结了 2018 年清华北大联合征文活动的优秀作品,以全国两所顶尖高校为舞台,展现了别样的大学生日常。这将是国内第一份公诸于世的高校科幻社团史,也将影响中学同学效仿,在业余时间追求有价值的爱好生活。

全书从“世界”和“我们”两个角度展现科幻社群的魅力。前者讲述世界科幻社群发展史上最激动人心的若干事件,后者着眼于呈现清华大学学生科幻协会的社团风貌。节标题则全部取自经典幻想文学作品,内容顺次为:微科幻速读(《路边野餐》)、幻迷日常(《我不属于他们》)、科学与科幻(《太空序曲》)、奇思妙想集锦(《幻想嘉年华》)、科幻迷的架空世界(《乌有乡消息》)和协会文化展览(《无名者之国》)。

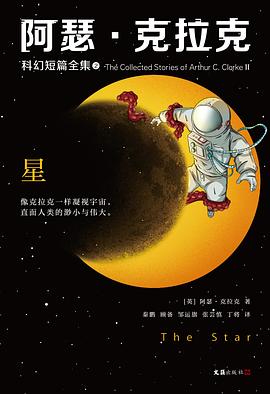

针对世界科幻文化,本书从三方面呈现科幻社群的主要发展轨迹。《美国科幻圈的诞生》梳理了上个世纪三十年代美国科幻迷从零到一举办首届世界科幻大会的来龙去脉;《技术宅的天梯》介绍了同时期以阿瑟·克拉克为首的英国科幻爱好者所制定的史上首份载人登月计划;《微型国家漫游指南》则讲述了科幻人因千奇百怪的理由建立微型国家的文化变迁历程。从三篇作品中,读者能清晰地看到科幻在文化、科技和政治经济领域中发挥的丰富作用。

用户评价

##这本里非虚构很厉害,超喜欢《微型国家漫游指南》,虚构部分最喜欢《舌尖上的星河》,而如果谈小说最喜欢的是《它曾活着》。

评分##家家酒内容,花钱买书权当支持协会。回过头来再看封底3人评价,丝毫不提内容,我感觉这3人没看,冲着清华面子写的。

评分##科幻,从前是小众者的狂欢,从《美国科幻圈的诞生》、《我们的科幻协会》,孤独的爱好者聚集在一起,分享阅读体验和幻想世界。如今,随着全球科幻产业蓬勃发展,国内科幻文娱日渐鼎盛,科幻在渐渐成为大众的审美范畴,《无名者之国》的诞生,正是当下的脚注。《舌尖上的星河》是一篇爆款纪录片科幻式的呈现,《最后的西游》则是对古代文学的科幻结构,《清华北大异闻录》无疑是现实的科幻演绎,《云中世界》是对宇宙的科幻遥想……每一篇文章都闪烁着创作者的巧思,让同为科幻迷的读者惊喜不断。科幻的人生态度不再是被鄙夷嘲笑的对象,更多的科幻创作者,以小说、影视、游戏、剧本等繁多的形式展现科幻的魅力,而科幻也正以曼妙的姿势成为所有人类生活图景中不可或缺的一块拼板。栖息在校园里的青年科幻迷们,无名者的你们,聚集在一起。

评分##很全面的一本科幻书。

评分##写了长评回头发。文本层面最喜欢《最后的西游》和《它曾活着》,前者很惊艳,后者很经典。编排层面喜欢的可太多了。国内科幻圈要是有这本书的开放、视野和执行力跃升指日可待,只是学校之外的出版和创作考量不太一样。另外这本书最感人的是集体创作+超强主理人的交相辉映,这么好的社团氛围会是一生的财富吧。未来可期。

评分##科幻,从前是小众者的狂欢,从《美国科幻圈的诞生》、《我们的科幻协会》,孤独的爱好者聚集在一起,分享阅读体验和幻想世界。如今,随着全球科幻产业蓬勃发展,国内科幻文娱日渐鼎盛,科幻在渐渐成为大众的审美范畴,《无名者之国》的诞生,正是当下的脚注。《舌尖上的星河》是一篇爆款纪录片科幻式的呈现,《最后的西游》则是对古代文学的科幻结构,《清华北大异闻录》无疑是现实的科幻演绎,《云中世界》是对宇宙的科幻遥想……每一篇文章都闪烁着创作者的巧思,让同为科幻迷的读者惊喜不断。科幻的人生态度不再是被鄙夷嘲笑的对象,更多的科幻创作者,以小说、影视、游戏、剧本等繁多的形式展现科幻的魅力,而科幻也正以曼妙的姿势成为所有人类生活图景中不可或缺的一块拼板。栖息在校园里的青年科幻迷们,无名者的你们,聚集在一起。

评分##收录篇目对于社团的意义比文字本身意义更重大。即便有些小说看起来略显平庸,但依然觉得珍贵,毕竟是一个社团的成员们聚集在一起做出的会刊,也是社团活跃度高,凝聚力强的体现。相比大清幻协能出版会刊,这点更让我羡慕。btw:真运营过社团才知道,幻协能做到这点太难太难了——社恐比例过高,全员咕咕咕,社联拨款为0(当然各个学校情况不一样)各种因素堆积起来,组建活动实在不是易事,想要将大家的作品汇聚起来做成纪念更是难上加难。如果没有长久历史的沉淀,还算丰厚的资源和一定比例的专业性强的社员,这本会刊是不可能出现的。放眼目前全国高校幻协,大概也只有清华幻协等少数几家可以做到这点了。

评分##这样的一本会刊值得珍视!里面收的虚构作品各有特色,《舌尖上的星河》创造未来菜谱,《它曾活着》是蛮成熟点科幻作品,《生而为人》如果去除结尾的部分或许会好一些,文本本身或许能揭示一些青年群体的症候性问题。有关社团的部分也没有用生硬的办法介绍,本身呈现出“科幻”的特色。这样一本书无论对其他高校的科协组织,还是对中国科幻迷群体研究,都是很棒的资料。

评分##写了长评回头发。文本层面最喜欢《最后的西游》和《它曾活着》,前者很惊艳,后者很经典。编排层面喜欢的可太多了。国内科幻圈要是有这本书的开放、视野和执行力跃升指日可待,只是学校之外的出版和创作考量不太一样。另外这本书最感人的是集体创作+超强主理人的交相辉映,这么好的社团氛围会是一生的财富吧。未来可期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有