具体描述

| 图书基本信息 | |||

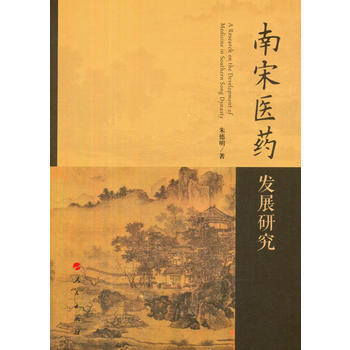

| 图书名称 | 南宋医药发展研究 | 作者 | 明 |

| 定价 | 69.00元 | 出版社 | 人民出版社 |

| ISBN | 9787010169279 | 出版日期 | 2016-11-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 本书对南宋时期我国医药学的发展进行了全景式的探讨,共分八章,具体如下:一章介绍了南宋医药发展的时代背景;第二章论述了南宋医药行政管理机构;第三章介绍了南宋时期医家学派及医学教育;第四章概述了南宋时期的医药学家及著作;第五章考察了南宋时期医学基础理论及临床各科;第六章说明了南宋时期的药学,包含药行、药店及药品的种植等;第七章绍介了南宋时期的公共卫生习俗及佛道医药,包括幻境、饮水卫生等;第八章为学术创新之处,具体考察了南宋时期的疫疠问题,其中关于疫疠的防治等问题较有学术价值。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 绪论章 南宋医药发展背景 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

用户评价

在翻阅这本书之前,我对南宋那个时代的医药知识,大概就停留在一些模糊的认知层面,比如草药、针灸、方剂这些大概的印象。所以,当我看到这本书的名字,我首先想到的是,它会不会像一本厚重的学术专著,里面充斥着我看不懂的专业术语和繁复的考证?但实际拿到手后,翻开目录,发现它的结构安排得还挺清晰的,似乎是从不同的角度切入,比如当时的医疗体系、名医大家、药物的生产和使用等等。这让我松了一口气,觉得也许这本书并不像我想象中那么枯燥,或者说,它会有一些相对容易理解的部分,能够引导我慢慢进入那个专业领域。我一直对历史上有名的医者很感兴趣,比如华佗、扁鹊,虽然他们离南宋还有点距离,但我想南宋时期也一定有一些声名显赫的医学大家,他们的医术和理论,会不会在这本书中有详细的介绍?还有,我很好奇,那个时期普通百姓看病的情形是怎样的,是否有官办的医院,还是主要依靠民间郎中?这些细节,也是我希望从书中找到答案的。

评分这本书的装帧倒是挺别致,封面设计上用了点心思,那种古朴的墨色晕染,配合着书名,隐约能感受到一种历史的厚重感。拿到手里,纸质也算不错,不是那种廉价的道林纸,有一定的厚度,摸上去也挺舒服的,翻页的时候也不会觉得太软塌。我之前对南宋时期的医药发展并没有太多了解,总觉得那是个离我们很遥远,信息可能也不太发达的时代,但看到这本书的标题,突然就勾起了我的兴趣。我一直在想,在没有现代科技的辅助下,古代的医者们是如何诊断疾病,如何研制药物,又如何传承这些宝贵的经验的?是靠着一代代的口耳相传,还是有系统的书籍典籍流传下来?这本书的名字就直接点出了这个主题,让我对接下来的阅读充满了期待。我尤其好奇,当时在医学领域有没有出现什么特别杰出的代表人物,或者有哪些具有划时代意义的医学发现?书的定价也在我接受的范围内,所以毫不犹豫地入手了,希望能在这本书里找到一些关于那个时代医学的有趣之处。

评分这本书的封面设计,采用了一种比较内敛的风格,颜色搭配上给人一种沉静而庄重的感觉,书名本身的字体也显得颇有学识。拿到书的那一刻,就感觉它是一本有分量的书,不仅是物理上的重量,更是一种知识上的厚度。我对中国古代医学,特别是宋代及以后时期的发展,一直很有兴趣。我觉得宋朝是中国历史上一个科技和文化都比较发达的时期,那么在医学领域,一定也有不少值得我们去挖掘和研究的地方。这本书的名称直接指向了“南宋医药发展”,这让我非常期待能够在这本书中看到关于那个时期医学的整体概况,比如当时的医学思想是如何演变的,有哪些重要的医学流派或者学说在发展,以及药物学、方剂学等方面有哪些新的成就。我还想了解,在那个时期,除了药物治疗,像针灸、推骨等其他疗法,发展到了一个什么样的程度?这本书的出现,让我看到了一个了解南宋时期医药面貌的窗口。

评分这本书的书脊设计,让我想起了一些比较传统的学术书籍,字体工整,虽然没有花哨的装饰,但却透露着一种严谨的气息。拿在手里,分量感十足,这通常意味着内容会比较充实,不是那种随便翻翻就能看完的书。我一直对中国古代的医学史抱有浓厚的兴趣,尤其是在宋朝这个经济和文化都比较繁荣的时期,我想那个时候的医学发展,也一定达到了一个相当的高度。我特别好奇,在南宋时期,关于疾病的认识和治疗方法,与之前的朝代相比,有什么显著的进步或者变化?比如,在一些疑难杂症的治疗上,是不是有了新的突破?再者,药物的来源和制作工艺,在当时是否有了更精细化的管理和发展?我总觉得,任何一个时代的医学发展,都离不开社会整体的发展水平,所以,如果这本书能够将南宋的社会背景和医药发展紧密结合起来,那将是非常有价值的。我希望它不仅仅是罗列一些医学知识,更能展现出那个时代医学发展的脉络和特色。

评分这本书的外包装,给人一种朴实而有质感的感觉,没有过多的宣传语,只是用简单的字体清晰地标注了书名和作者信息。拿在手里,触感温润,我猜测里面的纸张应该是比较适合长时间阅读的那种。我一直对古代的医术抱有敬畏之情,总觉得在那个信息相对闭塞的时代,古人能够凭借着经验和智慧,创造出那么多有效的疗法,是一件非常了不起的事情。南宋时期,正值中国历史上一个重要的转折点,我想那个时代的医学,也一定承载着那个时代的特点。我特别想了解,在当时,有没有一些与今天我们所熟知的医学理论体系有很大不同的地方?比如,在对人体生理的理解,或者在药物的性味归经等方面,会不会有独到的见解?而且,我很好奇,在那个时代,医学的普及程度如何?是不是只有达官贵人才能享受到比较好的医疗服务,还是说,一些基础的医疗知识和技能,也能惠及到普通民众?这本书的标题,让我觉得它会是一次深入探究南宋医药发展历程的旅程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![钩出超可爱立体小物件100款(异域风情篇) [日]E G创意 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30157429545/5b444c83N1fc021bf.jpg)