具体描述

基本信息

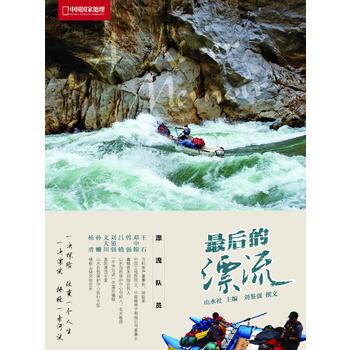

书名:中国国家地理探险亲历

定价:38.00元

作者:山水社,刘鉴强 撰文

出版社:中国大百科全书出版社

出版日期:2012-01-01

ISBN:9787500087588

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.459kg

编辑推荐

八天八夜的金沙江漂流,动人心魄的亲历笔记

王石万科地产董事长、探险家

邓中翰中国工程院院士、中星微电子有限公司董事长

曾强鑫根资本创始合伙人

吕植山水自然保护中心创始人、北大教授

刘鉴强 “中外对话”中国总编辑

Travis Winn 美国漂流专家

杨勇横断山研究会会长

……

共同参与

一次探险,改变一种人生

一次漂流,拯救一条河流

他们!

房产巨头、金融大鳄、IT精英、长漂勇士、环保先锋……精英群聚。

漂流!

险滩、瀑布、激流、暗礁……他们陷入水底,冲出浪尖,与礁石搏杀,和漩涡赛跑,杀出巨浪的重围。

改变!

这是我人生中的**次漂流,在这之前我曾对漂流心存疑虑,而难忘的数日漂流之后,我感觉无比雀跃,像又活了一段人生一样。

内容提要

那年四月,他们通过漂流,读懂一条美丽的大江。

本书讲述2009年4月,王石等人在金沙江几日的漂流故事,并补充地质、环保、人文等领域相关内容,成为一本丰富而完整的漂流日记图文书。让读者了解漂流,了解中国河流的真正价值。

目录

序言

漂流人物

漂流地图

漂流缘起

虎跳峡紧急

祭酒,长漂

你为什么来漂流

次下水

文大川的漂流故事

涉险“麻风滩”

我为河流而生

遇见施工者

王石落水!

王石:探险让我活了三辈子!

集体是什么?

上天挑选的婚房

翻船“喇叭口”

为金沙江做些什么

再见,金沙江

代后记

作者介绍

山水自然保护中心:简称“山水”,是中国本土的自然保护民间机构。“山水社”是山水组织的跨界交流平台。通过在山水自然中行走,打破常规的交流,交换真意,从而在享受美好自然的同时,用心回报大自然无私的馈赠。

刘鉴强:国际媒体“中外对话”中国总编辑,原南方周末记者,加州大学伯克利分校访问学者。他的《虎跳峡紧急》对保护虎跳峡起了重大作用。他著有《天珠——藏人传奇》一书。2006年12月,《华尔街日报》头版头条对他做了长篇报道。

文摘

序言

用户评价

从文学性的角度来看,这本书的语言风格可谓是千变万化,展现了作者深厚的文字功底。时而,他会采用极其精准、近乎科学报告的描述方式,对地质构造、动植物的物种特征进行细致入微的解剖,逻辑严密,令人信服。但紧接着,笔锋一转,面对日落余晖下的壮丽景象,语言风格又瞬间变得诗意盎然,充满了古典的韵律和浪漫的色彩,大量运用比喻和通感的手法,使得那些抽象的地理概念仿佛拥有了鲜活的生命和触感。这种在严谨与抒情之间自由切换的能力,保证了阅读的趣味性,避免了纯粹的学术论述可能带来的枯燥感。它成功地将地理学的硬核知识,包裹在了一层极具感染力的文学外衣之下,让即便是对地质学不太了解的普通读者,也能在优美的文字中,被自然界无穷的奥秘所吸引,不得不佩服作者在驾驭不同文体时的游刃有余。

评分这部书的装帧设计着实令人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,配合着扉页上那几张精选的早期探险手绘地图的复刻,立刻将人拉回到了那个充满未知与浪漫的年代。内页的纸张选取了略带米黄的哑光铜版纸,使得那些跨页的大幅彩色照片,无论是西域戈壁的苍凉,还是青藏高原的壮阔,都呈现出一种既真实又带有历史厚重感的视觉冲击力。字体排版上,作者显然是下了大功夫的,正文的宋体字号适中,疏密得当,而那些穿插其中的探险笔记手稿的摹本,则采用了略显凌乱却极富个性的楷体或行书,这种对比,仿佛在诉说着文字背后的艰辛与灵动。特别值得称赞的是,每一章的开头,都配有一枚精心设计的徽章式纹样,它不仅是章节的标志,更像是一个个等待被开启的秘密入口,让人迫不及待地想深入其中一探究竟。整体而言,这本书的物理形态,已经超越了一般图册或游记的范畴,它更像是一件值得收藏的,具有强烈时代印记的工艺品,让人在翻阅的每一个瞬间,都能感受到出版方对“探险”这一主题的敬畏与致敬。

评分阅读这本书的体验,就像是跟随一位经验老到的引路人,穿越了层层迷雾,亲身站在那些地理学意义上的“奇点”之上。叙事手法极其高明,它并非简单的流水账式的行程记录,而是巧妙地将宏大的地理变迁史与微观的个人感悟、当时的社会背景紧密编织在一起。例如,在描述一次深入西南山区的科考时,文字的力度忽而变得非常内敛,仅用几笔白描勾勒出当地少数民族的服饰细节与眼神中的警惕,随后笔锋一转,又陡然拔高,探讨了这条河流的流域开发对整个区域生态可能造成的长期影响,这种叙事节奏的拿捏,使得阅读过程充满了张力和层次感,绝非一般科普读物可以比拟。更妙的是,作者似乎深谙“留白”的艺术,他会在关键时刻戛然而止,把最深层次的哲学思考和对自然力量的敬畏,留给读者自己去体会和填补,这种互动性,让阅读不再是被动接收信息,而是一种主动参与的“再发现”过程。

评分这本书给我带来的震撼,更多地体现在其对“探索精神”的深刻解读上。它不只满足于记录“我们发现了什么”,而是深挖“我们为何要去发现”这一终极命题。书中引述的那些早期探险家的日记片段,虽然语言质朴,但字里行间流露出的那种“明知不可为而为之”的执拗与浪漫,极大地感染了当下这个追求即时反馈的时代读者。我尤其欣赏作者对“失败”的描绘。他没有将那些未能达成的目标轻描淡写地带过,反而用相当的篇幅,细腻地剖析了环境的无情、体力的极限,以及信念在极端压力下的摇摆与重塑。这种对人性在极限状态下的坦诚记录,使得整本书的基调不再是高歌猛进的英雄主义,而更接近于一部关于人类意志力与自然伟力之间永恒博弈的史诗。它告诉我们,真正的探险,往往是向内心的探寻,是对自我边界的一次次试探与重构。

评分这本书最让我感到共鸣的是,它巧妙地在历史的纵深感与当下的现实关怀之间架起了一座桥梁。它不仅仅是对过去伟大探险事业的回顾与致敬,更是在审视当下我们与土地、与环境的关系。通过对比百年前探险家们面对的几乎完全原始的自然环境,与如今被人类活动深度改造过的地貌,作者提出了许多发人深省的问题:在信息爆炸、足不出户就能“浏览”世界的今天,“行走”的意义何在?真正的“发现”是否已经终结?书中对一些偏远地区生态变迁的记录尤为有力,那些细腻入微的对比,让人感受到一种紧迫感,促使我们思考如何平衡现代文明的发展与对自然遗产的保护。它鼓励读者走出屏幕,用脚步去丈量土地的真实温度,去感受环境的微妙变化,这种对现代人“悬浮感”的有力矫正,使得这本书的价值,远远超出了简单的旅行回忆录范畴,它具有强烈的当代社会意义和行动引导性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有