具体描述

基本信息

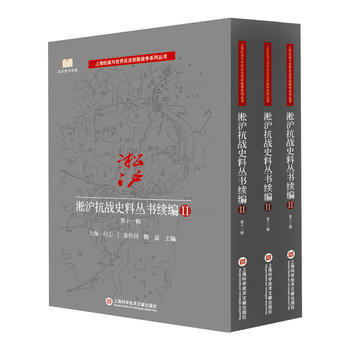

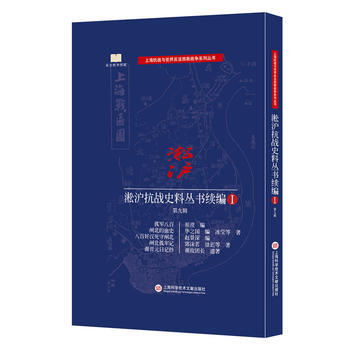

书名:淞沪抗战史料丛书续编 第二辑

定价:98.00元

作者:

出版社:上海科学技术文献出版社

出版日期:

ISBN:9787543972551

字数:

页码:

版次:1

装帧:

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

当我翻开这套续编的封面时,首先映入眼帘的是那种沉稳的装帧设计,这让我感觉它绝非一般的通俗历史读物,更像是一份严肃的学术资料汇编。我个人对那种装帧精美但内容空泛的书籍实在提不起兴趣。我希望这套书的内容能像它的外表一样厚重且可靠。我尤其期待看到在其他地方不太容易找到的珍贵档案影像资料,比如战前淞沪地区的社会结构速写,或者是战时敌我双方的宣传品对比分析。这些视觉材料往往比纯文字叙述更能冲击读者的心灵。如果能配有详细的地图注释和人名索引就更好了,这样在阅读时对照起来会方便很多,也更利于研究者进行深入挖掘。我更看重的是它在史料的“广度”和“深度”上的平衡。广度指的是能否涵盖到不同侧面——军事、政治、社会、经济,而深度则要求对关键事件有细致入微的剖析。如果它能对某些历史争议点提出基于新发现史料的独到见解,那这本书的学术价值就会大大提升。总而言之,我希望能从这本书里读出“专业”二字。

评分说实话,我购买很多历史书籍,有时候是抱着一种“寻宝”的心态。在浩如烟海的出版物中,一本真正优秀的史料集是凤毛麟角。对于这种官方或半官方性质的“丛书续编”,我总是抱着一种谨慎的期待:它是否能突破以往某些既定的叙事框架?我关注的焦点在于“续编”二字,它意味着它是在前几辑的基础上进行补充和深化。我非常想知道这次补充了哪些前人未曾公开或疏忽的细节。例如,关于后勤保障线在特定时期的断裂与恢复过程,这些“幕后”的故事往往最能体现战争的残酷性与复杂性。我希望编者们能展现出无畏的勇气,去审视和呈现那些可能令人不安的真相,哪怕它们与主流叙事略有出入。历史的魅力就在于它的多面性和复杂性,而不是被简化成一个简单的“谁对谁错”的故事。如果这本书能提供给我们一个更立体、更有人情味的版本,而不是冰冷的数据堆砌,那它就算成功了。

评分这本关于某个地方抗战历史的丛书,我期待已久,光是看到“淞沪抗战史料丛书续编”这几个字,就让人心中涌起一股敬意与沉重。我特地找来这套书(虽然我手头上拿到的可能只是其中一册或某一辑),主要是希望能深入了解那段烽火连天的岁月。我一直觉得,对于历史的缅怀,最好的方式不是空洞的口号,而是扎实的史料。我希望这套书能提供足够详尽的第一手资料,那些来自亲历者的口述、当时的电报、作战部署图,甚至是战地通讯的片段。我特别关注的是细节,比如当时的物资供应情况,普通民众在战火中的生活状态,以及不同部队之间的协同配合是否存在困难。如果这本书能做到还原历史的真实面貌,而不是仅仅停留在宏大的叙事层面,那么它就非常有价值。我希望作者和编者能够秉持高度的史学良知,对史料进行严谨的考证和梳理,避免任何主观臆断或情感渲染,让读者自己去感受历史的重量。这样的书,才能真正起到“以史为鉴”的作用,让我们铭记历史的教训,珍视今日的来之不易。

评分我不是专业的军事历史研究者,但我对历史的敬畏感是与生俱来的。我买书是为了给自己上一堂深刻的课。这套关于淞沪抗战的史料,对我而言,更像是一种精神上的溯源。我希望阅读它时,能感受到那种“身临其境”的氛围,不是通过小说家笔下的煽情,而是通过真实的文献记录所带来的震撼。想象一下,那些泛黄的纸张,那些沾染着硝烟气息的记录,它们本身就承载着巨大的历史能量。我关注的不仅仅是战役的胜负,更是当时决策者的心态、前线士兵的挣扎、以及上海这座城市在巨大压力下的韧性。好的史料集能提供足够多的“锚点”,让你能在大历史的洪流中抓住具体的人和事。如果这本书能提供清晰的事件时间轴和关键人物的履历对照,那就太棒了,这样我可以很系统地梳理出我对这段历史的理解脉络。

评分购买这套书,很大程度上是因为对上海这座城市在近代中国所扮演角色的持续关注。淞沪抗战,是近代中国城市防御战的一个标志性事件。我期待的不是那种只谈论兵力部署和火力对比的枯燥记录。我更希望看到的是,上海的工商界、文化界在那个特殊时期是如何动员和反应的。比如,物资是如何秘密转移的?知识分子是如何记录和传播真相的?当地的社会组织在维持基本秩序上起到了什么作用?这些“非军事化”的抗战侧面,往往更能体现一个民族的凝聚力和智慧。如果这套“续编”能够填补这方面的空白,深入挖掘民间和城市内部的抵抗力量,那么它就超越了一般的军事史范畴,成为了一部社会史的珍贵补充。我希望它能让我对“上海”这个符号,产生更深层次、更饱满的理解,那是关于勇气、牺牲和坚韧的复杂故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![{RT}米兰德女士发型设计、修剪、烫染、接发、盘发-[英] 格林 等,程玲,马勤 时代出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29800678682/5b36af3bNee05dcb2.jpg)