具体描述

基本信息

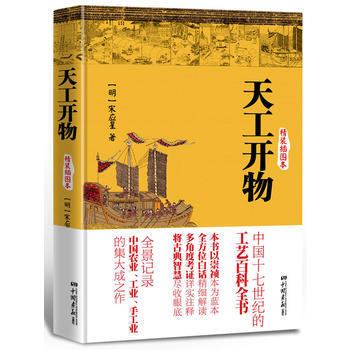

书名:天工开物

定价:32.00元

售价:20.5元,便宜11.5元,折扣64

作者:(明)宋应星

出版社:中国画报出版社

出版日期:2013-03-01

ISBN:9787514606997

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.599kg

编辑推荐

中国十七世纪的工艺百科全书

全景记录中国农业、工业、手工业的集大成之作。

本书以崇祯本为蓝本,

全方位白话精细解读,

多角度考证详实注释,

将古典智慧尽收眼底。

内容提要

《天工开物》先后被译成日、英、法、德等国文本,是世界上*部关于农业和手工业生产的综合性著作。书中真实记录了中国古代了不起的农业和手工业智慧,强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合。被后世称为“百科全书之祖”。

目录

作者介绍

宋应星(公元1587—约1666年),中国明末科学家。字长庚。汉族,奉新(今属江西)人。万历四十三年(1615)举于乡。崇祯七年(1643)任江西分宜教谕,十一年为福建汀州推官,十四年为安徽亳州知州。明亡后弃官归里,终老于乡。在当时商品经济高度发展、生产技术达到新水平的条件下,他在江西分宜教谕任内著成《天工开物》一书。宋应星的著作还有《野议》、《论气》、《谈天》、《思怜诗》、《画音归正》、《卮言十种》等,但今已佚失。

文摘

序言

用户评价

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种古朴典雅的气质,仿佛一下子就能将人拉回到那个充满智慧与匠心的年代。初次翻阅时,内页的排版和字体选择都体现出一种对传统的尊重与考究,每一个章节的过渡都显得自然而流畅。虽然我还没能完全深入到内容的核心,但单凭这精良的制作工艺,便足以看出出版方在细节上倾注的心血。纸张的触感温润,墨色的深浅拿捏得恰到好处,使得长时间阅读也不会感到视觉疲劳。尤其是那些插图或示意图的呈现方式,虽然尚未细看图解的专业性,但从其版式布局来看,无疑是经过精心设计的,旨在最大程度地服务于阅读者的理解。这不只是一本书,更像是一件可以被珍藏的工艺品,让人在捧读之间,就能感受到一种跨越时空的仪式感。对于我这样的传统文化爱好者而言,光是这份外在的质感,就已值回票价,期待接下来的内容能与之匹配其外表所散发出的那份厚重感。

评分这本书在结构布局上的安排,展现了极高的组织能力。它似乎遵循着一种从宏观到微观、从基础到应用的递进原则,读者可以清晰地追踪知识体系的构建过程。初期的铺垫为后续深入的讨论打下了坚实的基础,使得后续复杂内容的理解难度大大降低。更值得称道的是,即便是涉及多门类知识的交汇之处,作者也处理得井然有序,没有出现知识点打架或逻辑冲突的现象。这种清晰的脉络感,极大地提升了阅读的效率和体验。我感觉这不像是一堆知识的堆砌,而更像是一张精心绘制的知识地图,每条路径都指向明确的目的地。这种结构化的呈现方式,对于希望系统性学习某一领域知识的读者来说,无疑提供了极大的便利,让人在探索的途中始终保有清晰的方向感和掌控感。

评分从一个纯粹的审美角度来看待这本书的文字,我发现了一种独特的韵味。它不像现代学术著作那样追求绝对的精确和冰冷的客观,而是渗透着一种对自然规律的敬畏和对事物本质的探索欲。语言的运用上,既有古籍的凝练与典雅,又巧妙地融入了大量生动的比喻和形象化的描述,使得抽象的原理变得触手可及。这种文风的魅力在于其层次感——初看或许只觉是朴实的记录,细品之后,才能体会到字里行间蕴含着的深厚哲学思考。它不仅仅是“教你如何做”,更是在“引导你如何思考”背后的原理。这种充满生命力的文字,仿佛能让人感受到古人与自然万物共处的智慧,是一种知识与人文情怀的完美融合。阅读过程并非简单的信息获取,更像是一场与先贤的智性对话,每一次停顿,都可能引发对既有认知的重新审视。

评分翻阅这本书,最让我感触良多的是其中所蕴含的那份朴素的求真精神。它没有矫饰,没有过度拔高,而是直面事物的本来面貌,用最直接、最接地气的方式去剖析和记录世界的运作规律。这种不加粉饰的真实感,是现代许多快餐式读物所无法比拟的。它传递出一种强烈的信号:真正的智慧源于对日常生活的细致观察和不懈实践。阅读过程中,不时会有一种“原来如此”的顿悟感,那是因为作者的叙述总是那么贴合实际,仿佛在讲述我们身边正在发生却未被察觉的规律。这种对“实学”的执着追求,让这本书不仅仅是一部学术著作,更像是一部充满生活智慧的百科全书。它激励着读者以更具洞察力的目光去看待周遭的世界,去探究事物背后的根本逻辑,那种对知识的谦卑与对真理的渴望,贯穿始终,令人深受感染。

评分这本书的叙事节奏把握得相当精妙,它并没有一开始就抛出那些令人望而生畏的宏大理论,而是选择了一条更为亲民的切入点。读起来感觉像是一位经验丰富的前辈,循循善诱地在你耳边低语,娓娓道来那些曾经被时间尘封的技艺细节。初读的几章,给人的感觉是信息量大而不散乱,作者似乎有一种魔力,能将看似零散的知识点串联成一个有机的整体。这种行文的逻辑性非常强,每进一步的论述都有前文作为坚实的基础支撑,让人感觉每翻一页,知识的架构都在稳步提升。我尤其欣赏其中对于某些工艺流程描述的细腻程度,那种仿佛亲临现场的代入感,让人不禁对古人的专注与耐心油然而生敬佩之情。这种行文风格,让原本可能枯燥的技术性描述,变得生动起来,犹如观看一场精心编排的工匠大戏,令人沉醉其中,不忍释卷。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![传习录 9787516806609 [明] 王阳明-RT pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29754651475/5b34c4f2N5e2296bc.jpg)

![{RT}图解四书:全彩图解典藏版-[春秋] 孔子 等 北京联合出版公司 978755028 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29756279784/5b34d051N8eed2f99.jpg)