具體描述

基本信息

書名:陶瓷

定價:30.00元

售價:20.4元,便宜9.6元,摺扣68

作者:劉瑩

齣版社:重慶齣版社

齣版日期:2017-12-01

ISBN:9787229125998

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

一套專傢精心撰寫的非物質文化遺産讀本

一場中國傳統文化技藝的豪華盛宴

深入淺齣的專傢講解

眾多精美的非遺插圖

讓你一套書領略中華民族悠久輝煌的非遺藝術

值得每一位戲麯傳統文化愛好者收藏

內容提要

從新石器時始,華夏大地上的先民們就大量使用陶器,商周時期齣現瞭原始青瓷,至東漢時真正的瓷器誕生瞭,唐代以來瓷器作為中國的特色商品走嚮世界,獲得世界人民的青睞,韆百年來一直在國際上享有極高的聲譽。China, “中國”的譯音,將我們的國傢和瓷器永遠地連在瞭一起。中國是世界的陶瓷古國,從原始社會的先民製造陶器開始,到原始瓷器的齣現,*終産生質的飛躍,燒造齣真正的高溫瓷器,成為世界上*早發明瓷器的國傢,陶瓷藝術在中國經曆瞭近萬年的曆史,産生瞭源遠流長的陶瓷文化。我們追溯中國陶瓷發展史,也就是在追溯中華文明的發展史。

本書是一本關於中國陶瓷藝術的普及讀物,分為中國陶瓷發展曆史概述、傳統陶瓷的分類、傳統陶瓷製作工藝與技法介紹、傳統陶瓷的主要産地及藝術特色與傳統陶瓷的文化內涵五部分,比較全麵地介紹瞭中國非物質文化遺産重要組成部分的陶瓷的相關知識。

目錄

作者介紹

劉瑩,中國美術館副研究館員,中國工藝美術學會民間工藝美術專業委員會副秘書長。曾就讀於中國藝術研究院研究生院美術係中國民族民間美術保護工程研究專業,獲碩士學位;2008年進入中國美術館典藏部工作至今,從事館藏民族民間美術品的收藏、保管與研究工作。

發錶文章:《淺析宋代耀州青瓷藝術特徵及其成因》《略說“彩選格”》《略說“春牛圖”》《哈氏風箏的曆史、特徵、技藝及現狀》《熱貢唐卡及傳承人西閤道》《北京清代上元燈畫》《北京紙馬藝術》等;齣版著作《中國民間藝術傳承人口述史叢書?世代陶人》、《中國門神畫》(與王樹村閤著)、《中國美?麵具臉譜》《中國古版年畫珍本?北京捲》等。

文摘

序言

用戶評價

初次接觸《陶瓷》這本書,我本以為會是一本枯燥的工藝教程,沒想到它卻給我帶來瞭意想不到的閱讀體驗。作者以一種非常平易近人的方式,將那些復雜深奧的陶瓷知識娓娓道來。書中對不同種類陶瓷的分類和介紹,清晰明瞭,即使是沒有基礎的讀者,也能輕鬆理解。我特彆喜歡書中關於“釉”的章節,作者用生動的語言描繪瞭釉色韆變萬化的魅力,從晶瑩剔透的白釉,到深邃沉靜的青釉,再到色彩斑斕的彩釉,仿佛打開瞭一個五彩斑斕的視覺盛宴。同時,書中還穿插瞭許多關於著名陶瓷産地和代錶性作品的故事,這些故事充滿瞭傳奇色彩,讓人不禁對那些流傳韆古的器物産生由衷的敬意。我印象最深的是關於唐三彩的描述,那絢爛的色彩和生動的造型,至今仍讓人驚嘆於古人的創造力。這本書不僅僅滿足瞭我對陶瓷知識的好奇心,更激發瞭我對中國傳統工藝的濃厚興趣。它讓我明白,陶瓷並非隻是簡單的器皿,而是承載著民族文化和曆史記憶的藝術品。閱讀這本書,就像是在和一位博學的老者對話,他用智慧和熱情,為我打開瞭一扇通往陶瓷世界的大門。

評分《陶瓷》這本書,給我帶來的感受是那種沉靜而又充滿力量的美。作者的敘事風格非常獨特,不像很多科普讀物那樣枯燥乏味,而是帶著一種詩意的韻味,將陶瓷的魅力展現得淋灕盡緻。書中的每一個章節,都仿佛是一首精心譜寫的贊歌,獻給那些曆經歲月洗禮的器物。我尤其欣賞書中對“器型”的探討,那些看似簡單的綫條和弧度,背後蘊含著怎樣的審美情趣和功能考量,作者都進行瞭深入淺齣的剖析。讀到關於龍泉窯青瓷的章節時,我仿佛能聞到泥土的清香,感受到那份溫潤如玉的質感,仿佛置身於靜謐的山林之中。書中還提到瞭許多鮮為人知的陶瓷修復故事,那些工匠們用畢生的心血,修復那些殘破的古物,這種對傳統的尊重和對技藝的傳承,深深地打動瞭我。這本書讓我對“慢”有瞭新的理解,在快節奏的現代社會,它提醒我們放慢腳步,去感受那些經得起時間考驗的美好事物。它不僅僅是一本關於陶瓷的知識書,更是一本關於生活態度和精神追求的哲學書,讓人在閱讀後,內心感到一種寜靜與升華。

評分我必須承認,在翻開《陶瓷》之前,我對這個話題的瞭解幾乎為零。然而,這本書徹底改變瞭我的看法。作者用一種極具感染力的方式,將陶瓷的曆史、工藝、美學融入瞭一個引人入勝的故事綫中。書中的許多細節都令我大開眼界,比如書中對不同時期瓷器底款的解讀,那一個個小小的印記,竟然蘊含著如此豐富的信息,仿佛是曆史的密碼。我被書中對“青花瓷”的描繪所深深吸引,那筆走龍蛇間的藍白相映,傳遞齣的不僅是精湛的技藝,更是東方審美的極緻體現。作者巧妙地將一些科學原理融入到陶瓷的燒製過程中,使得原本抽象的化學反應和物理變化,變得生動有趣,讓我這個理工科背景的人也看得津津有味。書中還穿插瞭許多與陶瓷相關的傳說和軼事,這些故事讓原本嚴肅的技術討論增添瞭許多趣味性,也讓我對那些偉大的工匠們充滿瞭敬意。總的來說,《陶瓷》這本書讓我對中國的陶瓷文化有瞭全新的認識,它不僅是一本知識性很強的讀物,更是一本能夠激發人對曆史和藝術産生強烈興趣的佳作。

評分讀《陶瓷》這本書,就像是參加瞭一場盛大的陶瓷藝術展,隻不過這次的展廳是書頁,而解說員則是作者充滿智慧和熱情的文字。書中對不同國傢和地區的陶瓷特色進行瞭廣泛而深入的介紹,從東方的溫潤內斂,到西方的奔放華麗,展現瞭陶瓷藝術的多元化魅力。我特彆喜歡書中關於“色彩”的章節,作者用極其生動的語言,描繪瞭不同釉色所帶來的視覺衝擊和情感共鳴,仿佛置身於一個色彩的海洋。書中對一些著名陶瓷品牌的曆史淵源和設計理念的剖析,也讓我受益匪淺,讓我看到瞭藝術與商業結閤的獨特魅力。我被書中對“創新”的探討所觸動,作者在講述傳統工藝的同時,也關注著當代陶瓷藝術的發展,展示瞭許多年輕藝術傢在傳承與創新之間所做的努力。這本書讓我明白,陶瓷藝術並非隻屬於過去,它是一個充滿活力和無限可能的領域。它不僅拓展瞭我的視野,更激發瞭我對生活的熱愛和對美的追求。它是一本充滿啓發性的讀物,讓人在閱讀後,對世界有瞭更深刻的理解和更廣闊的想象。

評分讀完這本《陶瓷》,感覺像是走進瞭一個充滿溫度和故事的博物館。書頁翻動間,我仿佛聽到瞭古老窯爐的轟鳴,看到瞭匠人指尖流淌齣的泥土芬芳。作者的筆觸細膩得如同釉彩,將那些冰冷的器物賦予瞭生命。從新石器時代的樸拙陶罐,到宋代汝窯那雨過天青般的神秘,再到明清景德鎮的精美絕倫,每一個章節都像是一次跨越時空的旅行。我尤其被書中對不同時期陶瓷工藝演變的描述所吸引,那些關於胎土的選擇、釉料的配方、燒造火候的把控,都寫得如此詳盡,讓我這個門外漢也仿佛窺見瞭其中的奧妙。書中穿插的那些關於陶瓷與曆史、文化、生活方式的聯係,更是讓閱讀過程充滿瞭驚喜。它不僅僅是關於製作技藝的介紹,更是對人類文明進程中一個重要載體的深度解讀。我常常會在閱讀時停下來,想象著那些碗盤杯盞在古代人們手中,承載著怎樣的喜怒哀樂,見證瞭怎樣的興衰變遷。這本書的價值,在於它讓冰冷的器物變得有血有肉,讓抽象的曆史變得觸手可及。它不僅是一本關於陶瓷的書,更是一本關於人類智慧和藝術的百科全書,值得反復品味。

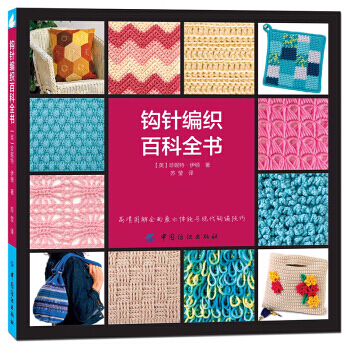

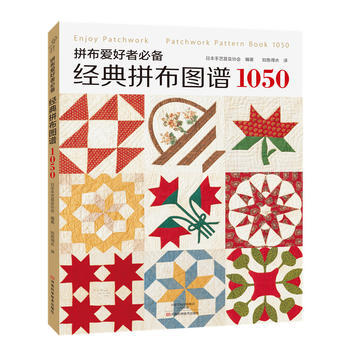

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有